Con su nuevo libro, “Restaurant Chile”, bajo

el brazo, el solitario autor de “Adiós muchedumbres” habla

de las escuelas fiscales, de las penas del Golfo de Penas y de un

extraño pasaje en la calle Diez de Julio donde mujeres completamente

desnudas atrapaban cabros chicos intrusos.

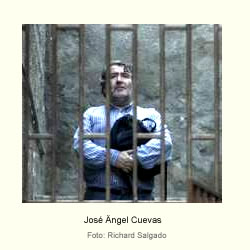

Mientras José Ángel Cuevas conversa acerca de

los chilenos, se le corta el habla, se le pierde el hilo, se le enchuecan

los anteojos, y, cuando todo parece indicar que pronto se le va a

caer una lágrima, una risa asmática y muy contagiosa

estalla en medio de la conversación. A sus sesenta  años,

este poeta -o ex poeta, como él suele decir- tiene aspecto

de veterano de guerra o aventurero en retorno, con su bolso de estudiante

universitario o albañil, el pelo revuelto hacia la negligencia

y la nariz torcida, flameando a media asta.

años,

este poeta -o ex poeta, como él suele decir- tiene aspecto

de veterano de guerra o aventurero en retorno, con su bolso de estudiante

universitario o albañil, el pelo revuelto hacia la negligencia

y la nariz torcida, flameando a media asta.

“¿Para qué quiero otro amor?/ ¿Para llevarla

a comer pescado frito/ y sentarnos a mirar los pájaros/ sin

un peso para el hotel/ un peso para bailar abrazados hasta que amanezca?”,

escribe Cuevas en uno de los textos incluidos en su antología

personal “Restaurant Chile”, que acaba de publicar el sello

La Calabaza del Diablo. “El libro está dedicado al pueblo de

Chile, que ya no existe”, explica. “¿Me entiendes? Ya no existe,

desapareció, y es curioso, porque estamos todos, están

los panaderos, están los jubilados, están los profesores,

están las empleadas, pero estamos disgregados, sin nada que

nos una. Parece que antes estábamos unidos por un engrudo,

por una conciencia de sí. Quedamos asustados, como todos los

pueblos vencidos. Eso es lo que yo siento en Chile. Incluso está

mal visto hablar de política. Es para la risa”.

Autor de libros como “Maxim, carta a los viejos rockeros”

y “Canciones rock para chilenos”, José Ángel

Cuevas es esencialmente un poeta político y algunas de sus

musas trabajan en la Corfo, en Impuestos Internos, en la Dirección

de Aprovisionamiento del Estado, y por ello, cuando el mundo fiscal

comenzó a desmoronarse para dar paso a la nueva política

estatal, él sintió fuerte el chancacazo. “Ha llegado

demasiado a fondo el individualismo y la deshumanización de

la política”, dice.

Según Cuevas, Chile es una mezcla de bar, restaurante y hospital,

un lugar en el que cada quien anda por su lado, como locos en manicomio

o borrachos en discoteca, sin un norte común. “Pronto ya no

sabré ni cómo me llamo/ no sabrás cómo

te llamas/ y Nadie sabrá cómo se llama/ en este País

de mierda”, se queja en un poema dirigido a un borracho que bebe y

bebe como condenado: “Y muere con tu bandera al tope/ eh, muchacho/

Aunque no tengas en qué creer”.

Muchos símbolos de aquel Chile desaparecido, del “ex Chile”,

todavía están por ahí dispersos, a la espera

de su demolición. Uno de ellos es el letrero de la escuela

fiscal, esa “redondela de lata” que, para José Ángel

Cuevas, representaba un ancla de los escolares hacia el todo nacional,

una imagen del país entero. No en vano Cuevas es también

profesor de filosofía y considera que la estética de

las escuelas es algo de primera importancia.

-Otra cosa fundamental -dice- eran las palabras de los directores.

Para mí eran inolvidables. El director era una especie de sacerdote

que les hablaba a los alumnos, les contaba una historia, una cosa

moral que le daba un sentido a lo que estaban haciendo en el colegio.

Eso también tiene que ver con... ¿Quieres que te hable

de...?

-¿De qué?

-Bueno, no sé, de cualquier cosa. Pregúntame lo que

tú quieras.

-¿Querías hablar de tu relación con las escuelas

fiscales?

-Sí. En realidad, no. Tiene que ver con la infancia. Tiene

que ver con la poesía. Tiene que ver, por ejemplo, con que

yo entré tarde a la escuela, como a los nueve o diez años,

a cuarto de preparatoria, porque yo de chico era ayudante de mi papá,

que arreglaba máquinas de escribir. Era muy cómico.

Vivíamos en una casa que estaba convertida en un taller: todo

lleno de máquinas. Y gracias a eso conocí Santiago a

fondo. Mi papá tenía un auto, y entonces íbamos

al Consorcio Lanar, que quedaba en el paradero 5, al molino San Cristóbal,

a una fábrica de alimento para aves, a Diez de Julio, al diario

“La Nación”, y entonces entrábamos a todas las fábricas

y yo veía a los gallos moviendo la ésta, los sacos,

las perillas. Era un mundo muy bonito.

-Te gustaba callejear.

-Mirar también. Había algo misterioso. Yo miraba por

la ventana de mi casa, que era antigua, de adobe, en la calle Rosas

con Teatinos. Desde ahí miraba los techos. Me pasaba mirando

horas y horas los techos de Santiago. El humito a lo lejos. Los cerros.

También escuchaba programas en la radio. Me acuerdo de uno,

“El Repórter X”, en el que teatralizaban unos crímenes

y un gallo con voz gangosa decía: “En lo más profundo

de la noche, se ha encontrado el cadáver de una mujer, en la

línea del tren, cerca de avenida La Feria”. Y yo decía:

“¡Chuuu!”. Y empezaba a imaginarme todo, la mujer, el tren.

-¿Te atraían las historias de suspenso, de terror?

-Sí, pero también tenía unas ganas enormes

de conocer la noche. A dos cuadras de mi casa estaba la calle Bandera,

que era como el barrio chino. Había lugares de baile.

¡Se bailaba mucho! Se veían las boites, los letreros

luminosos. Todo eso me atraía tremendamente. La otra cosa que

te iba a contar es que estaba lleno de prostíbulos ahí

en San Martín. Yo andaba en bicicleta por ahí y veía

a las mujeres, ponte tú, con las tetas afuera a las nueve de

la mañana, sentadas, chasconas. Yo miraba hacia adentro y veía

unos mundos espectaculares, y me hacía una inmensa pregunta:

“¿Qué será todo esto?”.

-Y hoy es un escándalo hablar de barrios rojos.

-Siempre ha habido barrios rojos. Una de las cosas más espectaculares

que yo he visto la vi como a los doce o trece años. Andaba

en Diez de Julio comprando repuestos y, de repente, veo un pasaje

lleno de mujeres en pelota. No podía creerlo. Y me metí,

como atraído por un imán. Y las minas me abrazaban y

yo iba de mano en mano. Eso es un misterio de la ciudad. Esas bellezas

son inolvidables. En esas imágenes está el comienzo

de mis delirios, que tienen que ver con toda la mezcolanza, con el

revoltijo, con el carnaval. El tipo de poesía mío a

veces es así, tiene esa velocidad: taca-taca-taca-tacatá.

-En tus poemas sueles hablar de temas enormes, como la política

o la economía, a partir de motivos chicos, como el barrio o

la casa.

-¿Sabes por qué pasa eso? Porque desde chico yo

escuchaba a mi papá hacer unos análisis de cuanta huevada

se le ocurría. Nos daba unas charlas sobre los judíos,

sobre la economía argentina, sobre la política interior,

sobre esto y sobre lo otro.

Además, mi papá siempre nos decía: “No tengo

la vida comprada”. Y yo me preguntaba qué crestas querría

decir eso. La vida comprada. ¡Comprada, más encima! Y

estaba el temor de ser un pobre desgraciado. Yo creo que siempre fui

visto como un pobre desgraciado.

-¿Y por qué elegiste la poesía, y no la filosofía,

para darle curso a ese tipo de preocupaciones?

-Por las imágenes, supongo. Mi papá, por ejemplo,

decía que se había ido en un barco al sur, cuando era

muy chico, porque se había muerto su padre. Y en ese barco

pasó por el Golfo de Penas. Y yo me imaginaba ese tal Golfo

de Penas, el nombre ya era terrible, y veía el barco que se

movía y toda la gente que lloraba. Pero mi papá no lloraba,

se paraba ahí no más, y decía: “Pobres huevones,

cómo lloran”.

-Son imágenes muy cinematográficas las que me cuentas.

No hay olores, por ejemplo.

-También hay olores. Olores inolvidables.

-¿Como cuáles?

-El olor de la Vega. Las montañas de papas. Uh, precioso.

Y ver a los gallos corriendo. Y el olor de la verdura entre podrida

y fresca, mojadita. El olor de los campos. Ahora recuerdo algo más.

En mi casa no teníamos muchas cosas. Las camas tenían

poca ropa, para dormir nos echábamos abrigos encima. Pero a

mi papá el auto no se lo despintaba nadie. Y había una

cosa tan bonita, que era cuando se encendían los focos e iluminaban

las partículas de polvo, que era puro polvo, pero ahí

estaba la magia del auto.

-¿Te acuerdas de qué auto era?

-Sí, pues, me acuerdo mucho: era un auto Pontiac, un Pontiac

31. Cuando chico yo soñaba que era un aventurero y tenía

un camión. No era tener por tener. Ahora todo eso está

perdido. Imagínate que en Chile el sesenta o setenta por ciento

gana entre cien y trescientas lucas, pero están todos engatusados

por la cuestión de los objetos, la cuestión del tener.

¡Y todos tienen! ¡Todos tienen confort! Si alguien quiere

tele, va y se la compra. Yo fui formado en la idea hippie de que lo

que vale es ser, no tener. Ése planteamiento era para hacer

una vida, algo auténtico, solidario, fraterno, y fue derrotado

totalmente. Ahora hasta se ríen de eso.

-¿Por eso en tus poemas hablas del “ex Chile” y dices “uno

que fue chileno/ ya no es nada”?

-Para mí, el Estado somos todos con nuestras penas y nuestras

alegrías. El Estado está obligado a hacer una justicia

y darle a cada cual lo suyo, y así otorgar una sensación

de unidad, como la que me daba a mí el director de la escuela

cuando hablaba. Pero llegaron los Chicago boys, esa perversión,

esa astucia enorme, y vamos achicando el Estado, y se acabó

el Estado. Y se acabó todo: las profesiones se fueron a la

cresta, los oficios se fueron a la cresta, se disolvió el respeto

por el saber, y no importa si eres abogado o periodista o profesor,

porque lo único que importa es tener crédito para comprar

una camioneta más grande.

Verano ardiente

A José Ángel Cuevas le gustan los viajes,

especialmente si el destino es alguna ciudad latinoamericana y el

medio de transporte es tan precario como la suerte de los aventureros.

“Yo salí a recorrer los caminos del Inca me mojé los

ojos/ en el Rimac. Crucé mi continente en un camión/

acostado sobre unos tambores de aceite, el ardiente verano/ de mil

novecientos sesentaitantos...”, dice en uno de sus poemas, recordando

un periplo realizado quizás sobre “la cubierta de un Diesel

Mack rojo 12 toneladas”.

-¿Te acuerdas de tus primeros viajes?

-Viajé por primera vez al sur como a los veinte años.

Me fui en tren, y el tren en ese tiempo era espectacular, se producían

amores, atraques, besos, verdaderas aventuras amorosas. Pero esa vez

yo me tiré en el suelo a dormir y, de pronto, abro los ojos

y, ¡uffff!, no lo podía creer, había llegado al

paraíso, los ríos grandes, los cerros, por ahí

por Temuco, y ése fue un delirio, algo tan maravilloso que

yo no creía que pudiera existir.

-¿Ahora estás más sedentario?

-No, de repente me pego unos piques a Brasil, donde tengo una hermana.

Y voy a Buenos Aires, una vez cada un año y medio. Adoro Buenos

Aires. Hay una cosa interior, algo metido en mis genes, que me hace

sentirme feliz con los edificios, las construcciones, los lugares,

los rincones, las calles. Pongo un pie en Buenos Aires y al tiro me

pongo feliz. Palabra que es cierto.

Confesiones de bar

Al fin no hice nada de mi vida

estaba preparando cosas

arreglando la tierra.

Justo empezaba a atar mis propios cabos sueltos

cuando vino el Golpe

una mano dura

tapándome la luna

y el sol.

Todo se detuvo

me deprimí.

Empecé a esperar

a vivir en estado provisorio.

Pero este estado provisorio

se ha alargado tanto y tanto ya.

Que casi pasó la Vida.

Se hizo demasiado tarde.

Ya no hay caso.

Para otra vez será.