Fui a Valparaíso para pensar en la pólvora. No es que

fuera con esta intención al puerto chileno, pero lo cierto

es que el destino lo dispuso todo para que, en la terraza asombrosa

del hotel Brighton y ante los fuegos artificiales de fin de año

en la bahía, yo acabara teniendo la impresión de que

había ido hasta allí para pensar seriamente en la pólvora.

Los noticieros de las televisiones catalanas y españolas reflejan

sólo pálidamente, siempre con ese tono azul y neutro

que iguala engañosamente cualquier noticia del mundo, la tensión

que se vive en un  Chile

donde todavía se huevea con una transición que

no ha llegado nunca a una verdadera democracia. Todavía hay

un problema criminal grave, no resuelto. Hay que viajar a ese país

para vivir de cerca la alta tensión política —no recuerdo

haber visto una derecha tan inculta y fascista— que empobrece la vida

de este país que me ha seducido con la misma contundencia que

exhiben los fuegos artificiales que en Valparaíso surgen en

fin de año de los barcos anclados en la bahía, con esas

sirenas inolvidables retumbando en la noche imponente, como si estuvieran

evocando una batalla antigua: toda una excepcional respuesta eléctrica

y un desahogo pacífico en el Pacífico por parte de quienes,

con el fuego de los demócratas, parodian año tras año

la siniestra pólvora pinochetista.

Chile

donde todavía se huevea con una transición que

no ha llegado nunca a una verdadera democracia. Todavía hay

un problema criminal grave, no resuelto. Hay que viajar a ese país

para vivir de cerca la alta tensión política —no recuerdo

haber visto una derecha tan inculta y fascista— que empobrece la vida

de este país que me ha seducido con la misma contundencia que

exhiben los fuegos artificiales que en Valparaíso surgen en

fin de año de los barcos anclados en la bahía, con esas

sirenas inolvidables retumbando en la noche imponente, como si estuvieran

evocando una batalla antigua: toda una excepcional respuesta eléctrica

y un desahogo pacífico en el Pacífico por parte de quienes,

con el fuego de los demócratas, parodian año tras año

la siniestra pólvora pinochetista.

Que a esas alturas la parodia no haya perdido su sentido de protesta

dice mucho de la situación en que se encuentra la democracia

chilena. Viendo los fuegos artificiales, yo me quedé pensando

en la terraza del Brighton en unos versos de Pablo Neruda, que tuvieron

algo de premonitorios de los tiempos de pólvora ciega que asolarían

al país en el 73 y cuya alargada y terrible sombra todavía

se proyecta sobre un Chile fascinante que merecería otra historia:

"Hay cementerios solos,/ tumbas llenas de huesos sin sonido,/

el corazón pasando un túnel/ oscuro, oscuro, oscuro..."

Hay tumbas llenas de huesos de los desaparecidos, pero hay también,

o quiero verla, la necesidad de ser optimistas y apuntar que la detención

de Pinochet en Londres fue en el fondo positiva, pues dejó

al descubierto lo frágil que era la transición chilena

—esa que, por cierto, tanto alabaron Felipe González, Kohl

o Soares—, y eso acabó permitiendo que los jueces descubrieran

que podían empezar a hacer justicia, algo a lo que no se dedicaban

desde el fatídico 73.

Puedo escribir las frases más tristes esta noche, pero prefiero

ser optimista y desearles el Bien y la vida en rosa a los amigos chilenos

que, desde la quietud de este atardecer barcelonés, añoro.

Nostalgia de las risas eléctricas de Paula, Carolina, Roberto,

Andrés, Gonzalo, Rodrigo, Alejandra y compañía:

la pólvora real de Valparaíso.

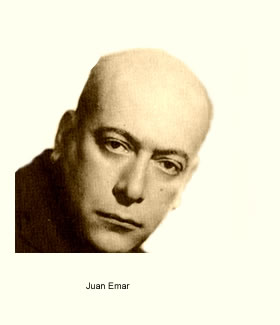

Fue el escritor Roberto Brodsky primero y poco después Cristian

Warnken quienes dispararon una flecha al azar, que me ha dejado leyendo

la asombrosa obra de Juan Emar. No hay un solo viaje al extranjero

donde no me aparezcan uno o dos escritores raros del país visitado.

Vienen a mí con la misma naturalidad con la que me llegaron

las flechas del azar de Brodsky y Warnken, la misma con la que me

llegaba siempre el calor infinito de los días chilenos. En

Chile, han sido dos raros, dos escritores que he descubierto y que

aquí ahora celebro. Omar Cáceres, por una parte. Juan

Emar por la otra. El primero tocaba el violín en una orquesta

de ciegos. Al segundo hay que situarlo en la brillante constelación

marginal de los marginados de la literatura latinoamericana. Emar

se llamaba en la vida civil Álvaro Yáñez y había

tomado su seudónimo en el París de los años veinte,

lo había tomado de la expresión francesa J'en ai

marre, es decir, tengo fastidio o, como dicen los chilenos, tengo

lata.

Escribiendo sobre Mauricio Vacquez —otro marginal chileno, acaba de

publicarse en su país Epifanía de una sombra,

conmovedor y extraordinario libro póstumo—, Jorge Edwards relaciona

a este escritor con el mundo periférico de Juan Emar, de quien

nos dice que tenía "este Kafka chileno (tal como lo definió

Neruda) una obra extraña sepultada en un baúl, obra

que parecía el prólogo de un prólogo, la burlona

y a la vez nostálgica introducción a una novela infinita

y, por lo mismo, imposible".

Yo creo que César Aira es el heredero en la tierra de Juan

Emar. Desde los tiempos en que leía a Aira y me reía

con su humor involuntario, nunca me había reído tanto

como estos últimos días leyendo los libros de Emar,

con esas historias extraordinarias que he encontrado en su libro Diez,

por ejemplo, donde el autor despliega en toda su amplitud lo que alguien

llamó "lógica trituradora".

"Diez está formado —nos dice Pablo Brodsky, estudioso

de su obra— por 4 animales, 3 mujeres, 2 sitios y un vicio, contemplando

un orden y una distribución piramidal o triangular que, internamente,

entregará las claves para su desciframiento".

Cuando Emar se ponía serio, hablaba del deseo y decía

frases de este estilo: "El deseo desenfrenado de liberarme de

esta maldita tierra, de este mundo, de esta sociedad pequeña

y ruin, donde sólo tienen cabida las bajezas, donde imperan

la injusticia y la mediocridad, donde nunca se premia el verdadero

valer, donde los prejuicios, cual redes, atan todo movimiento de libertad".

Se diría que está hablando del Chile de ahora, pero

es el Chile de antes, el mismo que cuando Emar murió en abril

de 1964 le dedicó en las páginas de El Mercurio unas

breves frases: "una extraña personalidad que pasó

por la vida como un inadaptado y un rebelde [...] Acaso logrará

su arte imponerse algún día".

Pues bien, se está imponiendo después de los tiempos

de la pólvora; se está redescubriendo una escritura

que otro tiempo quiso borrar. Es otra nota de optimismo para encarar

el futuro de un país que merece otra historia, como la merecía

la obra de Emar con su inquietante invitación a un viaje hacia

el Más Allá, quizás simplemente hacia la libertad.