Lo que nos proponemos en el presente trabajo es una visión

comprensiva de una agrupación de jóvenes poetas que,

desde nuestra óptica, puede ser considerada, en el Perú

de inicios de la década del noventa, como la organización

de este tipo de mayor actividad y presencia: Neón. Nuestro

propósito es acercarnos a este grupo desde una lectura que

lo interprete en función del complejo  momento

social en el que se desenvolvió. Como una primera aproximación,

y a modo de ejemplificación literaria, centraremos esta lectura

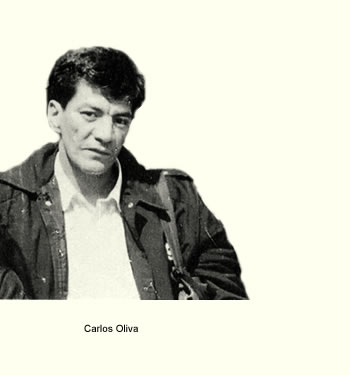

en el análisis de un poema de uno de sus fundadores: Carlos

Oliva (Lima 1960 - 1994). A diez años de su muerte, queremos

dedicar este texto como un homenaje al poeta asesinado (al final del

ensayo se apreciará el estricto sentido de esta última

palabra). Para desarrollar nuestro objetivo usaremos fundamentalmente

como sustento teórico una reflexión de Martín

Hopenhayn(2).

momento

social en el que se desenvolvió. Como una primera aproximación,

y a modo de ejemplificación literaria, centraremos esta lectura

en el análisis de un poema de uno de sus fundadores: Carlos

Oliva (Lima 1960 - 1994). A diez años de su muerte, queremos

dedicar este texto como un homenaje al poeta asesinado (al final del

ensayo se apreciará el estricto sentido de esta última

palabra). Para desarrollar nuestro objetivo usaremos fundamentalmente

como sustento teórico una reflexión de Martín

Hopenhayn(2).

Efectivamente, en un ensayo de 1998 Hopenhayn sostiene

que "la modernización-en-globalización tiende a

la des-identidad, a la des-habitación, a des-singularizar a

sus habitantes" (27). Esto, sumado a la falta de proyectos colectivos

y de movilización política, hace que "la pertenencia

orgánica a un movimiento neotribal o de valores fuertes [sirva]

como estrategia de identidad social para millones de jóvenes

huérfanos de un relato integrador" (28)(3).

La propia sensibilidad light (ligera en tanto no comprometida),

impuesta por el mercado transnacional globalizador sobre todo en los

noventa, choca con el "descontento social" y coexiste (sin

posibilidad de disolución) con los jóvenes populares

urbanos y "duros" de nuestras sociedades, quienes desde

su "crisis de expectativas" difícilmente aceptan

"la suave cadencia de la postmodernidad". Ante las escasas

posibilidades de acceder con éxito a "los beneficios del

progreso", no es de ningún modo casual que "tanto

la violencia política como la violencia delictiva" (de

causas o motivaciones distintas) tengan a "jóvenes desempleados

o mal empleados por protagonistas" (29)(4).

Significativamente, la violencia política y la

delincuencial no son un síntoma a destacar dentro de la propuesta

(vital o literaria) del grupo Neón. Éste se movió

más bien en un periodo de tránsito (en zona lírica

y política) marcado por el desencanto, la angustia, una "ansiedad

en tinieblas", como reza el título de un poema de Ildefonso

(1999: 24), y también la abierta desesperación y búsqueda

de la muerte. Como podrá apreciarse en el análisis de

la poesía de Oliva, se trataría más bien de una

agrupación signada por la violencia sistémica de la

sociedad en la que se desenvolvió. En efecto, recordemos que

este movimiento cultural fue fundado en setiembre de 1990 en los claustros

de la limeña y cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor

de San Marcos, uno de los espacios educativos más prestigiosos

al interior de la "ciudad letrada" y significativamente

en el que, como comentaría sólo un año después

de aquel setiembre José Joaquín Brunner, "la violencia

utópica [...] recorre su último sendero luminoso, reducto

ya del pasado aunque su bandera suele flamear todavía en el

mástil más alto de la Universidad de San Marcos"

(1994: 82)(5).

Nuevamente sólo un año después, es

decir en 1992, en el Perú ocurrirían dos hechos decisivos

que dejarían de por sí en el pasado esa violencia utópica

que señala Brunner: en primer lugar el autogolpe del 5 de abril

de Alberto Fujimori Fujimori (1990 - 2000), con el que daría

inicio a su nefasta y corrupta dictadura cívico-militar de

ocho años; y, dentro de este clima de autoritarismo y represión,

la captura, el 12 de setiembre, del líder senderista Abimael

Guzmán Reynoso. Precisamente, este periodo de la historia peruana

que va entre 1990 y 1992-3 es el de los años en los que el

grupo Neón lleva a cabo sus actividades en el plano

cultural(6). Años que

median entre el final del periodo llamado de la violencia política

(1980 - 1992) y el inicio de la dictadura fujimorista (1992 - 2000),

acontecimientos que están en consonancia con la mencionada

violencia sistémica(7).

Como señaló en su momento Miguel Ildefonso:

La pregunta de ahora es: ¿cómo

fue posible una reunión heteróclita que trascendiera

los muros de San Marcos y durara aproximadamente tres años?

Si los ahora jóvenes o los eternos ancianos de la poesía

miraran lo que era 1990 respecto a la alicaída situación

cultural comprenderán qué existió en esos treinta

(tal vez más) jóvenes amantes incondicionales de la

poesía para (contra lo que los nuevos tiempos "postmodernos"

mandaban) abrir sus impecables soledades y compartir (en universidades,

calles, bibliotecas, bares) el fuego secreto de la palabra (1995).

La reunión heteróclita (irregular, extraña y

fuera de orden), de vínculos laxos e informales, fue posible

debido a que estos "jóvenes amantes incondicionales de

la poesía" compartían una misma estructura de

sentimiento (Williams 128-35) a tono con los nuevos modos de conciencia

y sensibilidad que emergieron de estos puntos políticos y sociales

de transición y sangrienta intersección (mal totalitario

y mal autoritario), donde evidentemente el factor de la violencia

sigue siendo central; factor que no impidió a sus integrantes

abrir sus "impecables soledades" (conocida frase del poeta

Luis Hernández) y compartir "el fuego secreto de la palabra".

Ahora, si bien es cierto que los años siguientes de la década

del noventa en líneas generales cancelan esa violencia utópica

senderista, otro tipo de violencia cobraría auge: la violencia

social de corte urbano-juvenil y la lumpenización de grandes

sectores de la población suburbana (en consonancia con la verdadera

lumpenización ética y moral en las altas esferas del

fujimorato). Estos años corren paralelos a la instalación

del proyecto neoliberal fujimorista, con su política de privatización

de los bienes nacionales en favor de los capitales extranjeros, y

a la feroz corrupción y robos millonarios a través de

estas mismas ventas. En ese sentido, el balbuceo neotribal no deja

de dar cuenta de su comprensión a las primeras manifestaciones

de este proceso político. De ahí que, en clara muestra

de lucidez y de rechazo contra este proyecto dictatorial, los jóvenes

poetas de Neón hicieran propio el título "generación

de los no-ventas", denominación que señala a su

vez su posición de atrincheramiento contra dicho programa.

En síntesis, esta agrupación se desenvolvería

en medio de dos de los cuatro modos del Mal político que señala

Zizek: "el Mal totalitario 'idealista', llevado a cabo con las

mejores intenciones (el terror revolucionario) [y el] Mal autoritario,

cuyo objetivo es el poder y la simple corrupción (sin otros

objetivos más elevados)"(8).

Neón estuvo integrado principalmente por los poetas

Carlos Oliva y Leo Zelada, sus fundadores, y por Juan Vega (Lima 1965

- 1996), Miguel Ildefonso, Héctor Ñaupari, Mesías

Evangelista Ricci y Roberto Salazar, todos ellos limeños de

primera generación y provenientes tanto de una clase trabajadora

emergente como de una pequeña burguesía empobrecida

por sucesivas crisis, y que no renunciaban a sus aspiraciones de ascenso

social y de progreso. El grupo no llegó a publicar una revista

propia, y dentro de la escena cultural limeña se caracterizó

fundamentalmente por la realización de multitudinarios recitales

de poesía con un carácter juvenil y contracultural,

lo que le significó "la posibilidad de generar un espacio

propio, en un medio percibido como cerrado" (Chueca 67). Zelada

(no sin cierta dosis de generalidad, anotamos) describió así

al grupo en diciembre de 1993:

Cuando salimos éramos autodestructivos,

vivíamos en un estado perpetuo de ebriedad y alucinación,

no tanto como evasión sino como una manera de experimentar

visiones. Nos peleamos con todos, y tuvimos que ser escandalosos

para ser escuchados. Pero lo que fue una forma de liberación

luego se convirtió en perdición. Fue un experimento

raro pero necesario, pues todos veníamos de familias desintegradas,

por lo que la pandilla fue nuestro hogar. Nos mostramos al mundo

como éramos, sin reprimirnos (Castro)(9).

Este testimonio de Zelada lo podemos enlazar con el análisis

de Hopenhayn (30-1), cuando señala cómo en un "contexto

de exclusión" existe la tendencia a buscar "identidades

grupales", que se fusionan en "intersticios y márgenes",

para "revestir la naturaleza del sistema por los bordes, los

huecos, las transgresiones cómplices y casi tribales"

(la pandilla como hogar). El mal (el escándalo, la perdición)

es buscado como "rebasamiento de control y de la identidad"

en una "fusión neotribal" (neón-tribal). La

exclusión llega a convertirse "en trasgresión,

en espasmo" y en impugnación a la "racionalización

de la vida moderna". Se busca una "salida [pulsional] del

cauce", en la que "la desmesura" busca aliviar

el esfuerzo que implica contenerse "en una imagen funcional del

yo". El resultado de estas pulsiones es la constitución

de "identidades frágiles, fugaces, cambiantes" ("una

manera de experimentar visiones"). Oliva calza dentro de la descripción

efectuada por Zelada y que nosotros hemos querido articular dentro

de la lectura teórica de Hopenhayn(10).

Pasemos enseguida a apreciar de forma más detenida a nuestro

autor.

Carlos Oliva: La vitalidad de la poesía

en medio de la búsqueda de la muerte

Fue Carlos Oliva quien adjudicó el nombre a esta agrupación,

según lo relata Zelada: "a Oliva se le ocurrió

una palabra corta y sencilla que representara al grupo: Neón.

Era lo que anunciaba nuestra poesía urbana, Neón significa

luz, luz en la oscuridad" (Alonso 22). Al asumir el nombre, es

significativa esta intuición (o toma de conciencia) que pugna

por la búsqueda de iluminación en medio de una crisis

social cuya expresión más visible (sin olvidar la dolorosa

suma de cadáveres, torturados y desaparecidos) son los apagones

cotidianos en las principales ciudades del país, ocasionados

por los dinamitazos senderistas a las torres de energía eléctrica.

En una poesía que se autodenomina como urbana (anclada en lo

marginal) esta denominación es doblemente apropiada: el atrincheramiento

neotribal se encuentra ubicado entre los dos fuegos de la guerra (compartiendo

el "fuego secreto de la palabra" como señala Ildefonso)

y esta confrontación armada impulsa hacia el desconcierto y

la desorientación expresados en balbuceos (la autodestrucción,

el estado perpetuo de ebriedad y alucinación que atestigua

Zelada). Balbuceos entendidos como las primeras manifestaciones de

un proceso, en este caso el que comprende el transcurrir temporal

del periodo histórico en el que se enmarca Neón

y de donde proviene su carácter (neotribal, atrincherado y

balbuceante) de grupo. Carácter acorde con "la creciente

incertidumbre que produce el tránsito hacia la posmodernidad"

(Brunner 1999: 250) y que se da a través de manifestaciones

dificultosas y vacilantes (pero altamente intuitivas) en consonancia

con  los

"males políticos" (Zizek) con los que se veía

confrontada esta agrupación.

los

"males políticos" (Zizek) con los que se veía

confrontada esta agrupación.

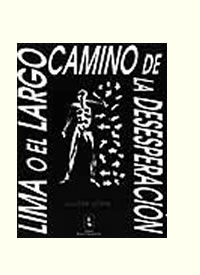

En nuestro autor, dicha intuición se vio oscurecida por un

sentimiento de desesperación sin fin, tal y como señala

el título de su poemario póstumo, que dejó organizado

para una virtual publicación: Lima o el largo camino de

la desesperación. Este tipo de sensibilidad se limita dentro

de una serie de fenómenos comunes latinoamericanos señalados

por Fernando Calderón: actores sociales fragmentados, violencia

y conducta anómica urbana, lógicas y economías

perversas como la droga. Se trata de una sensibilidad, como sostiene

Brunner al inicio de su libro Globalización cultural y posmodernidad,

encuadrada en una atmósfera de estructuración de un

nuevo tipo de conciencia mundial (acorde con el "complejo industrial

massmediático") que explica el "claro retroceso"

en el que se hallan las "antiguas conciencias del mundo [conciencia

de clase, conciencia metafísica, conciencia positivista; es

decir, cualquier] conciencia construida sobre un meta-relato de la

historia, según dirían los posmodernos" (1999:

13-4). Por ejemplo, en el "texto confesional" (5-6) que

se publicó como introductorio a esos poemas Oliva expresaba

lo siguiente:

Escribo como un alucinado, tal vez esto se

explique porque en cierta época de mi vida me sumergí

en el desorden de los sentidos. Sin embargo, ese desorden tenía

un orden interno que yo solamente sabía.

He vivido a la manera de los poetas malditos y no porque haya pretendido

imitarlos sino porque ese fue mi destino. Es más aún,

en la época que viví de esa manera sólo los

conocía de nombre e incluso ahora no he podido leer toda

la poesía de ellos.

El placer es el abismo por donde caen mis sentimientos. Al modo

de Rimbaud me he entregado a los excesos, incluidos los de las drogas.

He vivido buscando lo desconocido.

Cada vez que busco con desesperación una cosa que termino

por encontrar comprendo que eso no basta. Entonces, preso de una

fuerza extraña, busco otra cosa hasta conseguirla sabiendo

de antemano que no me satisfacerá; es por ello que disfruto

con el dolor y deseo la muerte (6).

Ya sea "desorden", según la mirada condenatoria

del Otro, u "orden interno", según la auto-percepción

del poeta, lo cierto es que la búsqueda de "lo desconocido"

marca esta trayectoria vital con una actitud que se ve asociada a

los "poetas malditos" (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, los

beatniks). Asociación dada por el "destino", escribe

el poeta, pero que en realidad es llevada a cabo por el Otro, en este

caso asociado a la "ciudad letrada", la cual emite dicha

relación aunque el conocimiento textual o acto de lectura por

parte del poeta no se haya producido a profundidad ("sólo

los conocía de nombre"). Como sostiene Judith Butler,

la dominación efectúa su "mayor eficacia"

cuando aparece como su Otro. El "punto de oposición a

la dominación" es el instrumento a través del cual

opera la dominación, ésta se ve fortalecida a través

de la participación de uno en la tarea de oponérsele.

Este "colapso de la dialéctica nos da una nueva perspectiva

porque nos muestra que el esquema mismo por el cual se distinguen

dominación y oposición disimula el uso instrumental

que la primera hace de la última" (2003: 34). De ahí

que resulte sintomático en Oliva esa búsqueda de lo

desconocido signada por una "fuerza extraña" que

excede la satisfacción del deseo (placer = abismo). Y de ahí

también los excesos y las drogas (lo que Hopenhayn llama el

"rebasamiento" y la "efusividad del desborde")

asociadas, no obstante, con ese "rechazo de los límites"

("versos sin frenos", como veremos más adelante),

y con esa "rebelión contra la autocontención gregaria"

que apunta este mismo autor. Una rebelión entendida como "evidencia

experimental" del "derrame emocional" y como afirmativa

transgresión que la exploración provoca en la subjetividad,

es decir, en el propio poeta. Porque no olvidemos que este fragmento

autobiográfico, confesional, en realidad empieza dándonos

cuenta del acto de escritura ("Escribo como un alucinado").

Punto de partida desde el que se despliega la rebelión del

rechazo a los límites. En ese sentido, estas ideas las podemos

enlazar con lo sostenido por Alicia Genovese en relación con

el posicionamiento del yo en la poesía:

En su afirmación verbal y discursiva

la poesía puede posibilitar un posicionamiento del yo, de

la subjetividad[;] la poesía puede reestablecer relaciones

perdidas entre subjetividad y objetividad. [...] La palabra poética,

por más radical que sea el descondicionamiento del lenguaje

que su autor persiga, no deja de ser comunicante, una comunicación

que es resonancia de la lengua instrumentalizada (objetiva) y también

o sobre todo eco de un ensimismamiento de un diálogo interno,

de un exilio. El arrastre subjetivo del poema, que nada tiene que

ver con el uso de una primera persona gramatical o una tercera,

ese arrastre subjetivo es la resonancia que la lectura crítica

marca como estilo y que muchas veces una lectura más incondicional

recoge como deslumbramiento (213).

Más allá de las miradas condenatorias y de las autocontenciones

de cualquier tipo, el derrame emocional y la transgresión que

la subjetividad lleva a cabo a través de sus exploraciones

(sus búsquedas desesperadas) provocan la voluntad afirmativa,

verbal (estética) y discursiva (política), de la escritura

poética. Voluntad orientada hacia la comunicación a

través del eco del exilio dentro del orden interno. Orden interno,

exilio y eco impregnados del reclamo de lo abyecto por "una descarga,

una convulsión, un grito" por parte del yo (Kristeva 8).

Para Julia Kristeva "lo que revela lo abyecto es la comunicación

verbal, el Verbo. Pero al mismo tiempo, sólo el verbo purifica

lo abyecto" (34), el "cuerpo y mente escarnecidos"

como manifiesta un verso de Oliva (21). Poesía y comunicación

son las que permiten el reestablecimiento de las relaciones perdidas

(transgredidas, rotas) entre subjetividad y objetividad ("alineación

del yo con la liberación del yo" en palabras de Hopenhayn).

Es momento que el propio Carlos Oliva nos diga su verdad a través

de la poesía:

Poema sin límites

de velocidad

He visto una ciudad

................. una

avenida

................. una

calle inundada de cantos

De poemas sonando como bocinas de carros

Y autopistas sin guardias de tránsito

Poemas a 200 Km. P/H

Libres

................. raudos

..........................

veloces por

llegar

a los oídos del mundo

donde la ansiedad

................. la

droga

................. y

los atropellos

inventan colores siniestros

Y en medio de todo

...............................

Yo

con mi bocina

...............................

Yo

con mi voz levantada

Entre tantos accidentes

Risueño

................. Ilusionado

................................

Y

sin más palabras

Que estos versos sin frenos por las avenidas.

.......................................................................

(Oliva 7)

El "arrastre subjetivo" de este poema es innegable.

Si bien su estilo responde, por el tono y el lenguaje, al ya consagrado

registro narrativo y conversacional en auge en Latinoamérica

desde la década del sesenta, su "deslumbramiento"

reside en su descarnada sinceridad - aquello que Chueca llama "la

fuerza de la honestidad" (81)- en la descripción de una

realidad en la que se funde la poesía misma(11).

De ahí que podamos leer este texto como un "arte poética",

en línea con el "aullido" ginsbergiano(12).

El poema no tiene límites de velocidad, pero el poeta es consciente

del paso del tiempo (el placer visto como un abismo que lo lleva a

la droga y a desear la muerte). Su canto busca conectar esas "relaciones

perdidas entre subjetividad y objetividad" (el autor y la realidad)

que señala Genovese, de ahí que, en medio del largo

camino de la desesperación, su poesía en libertad ansíe

llegar "a los oídos del mundo" a la máxima

velocidad posible. En esa búsqueda el poeta no se engaña,

sabe de esa ansiedad, droga y atropellos unidos como una cadena: la

inquietud y la zozobra en este caso conducen a las drogas y de ahí

a la muerte (los atropellos). En medio de ese mundo, el poeta reafirma

su individualidad ("Yo con mi bocina / Yo con mi voz levantada"),

alegre y aún esperanzada, para concluir en un final que no

conoce desenlace, pero que el lector puede adivinar: las palabras

(los versos) son autos sin frenos que recorren la ciudad. La comunicación

(poemas "libres / raudos / veloces por llegar / a los oídos

del mundo") se ve contrarrestada por los "colores siniestros"

que "la ansiedad / la droga / y los atropellos" inventan.

El resultado de la invención (el descubrimiento de algo nuevo

o desconocido) se da a través de una imaginación alterada

y conectada con un mundo en declive y ruina de donde procede lo siniestro.

Producidos en medio de una guerra y en una época por ello

mismo convulsa y angustiada (esa búsqueda de luz), estos versos

no llegan a encontrar un anclaje específico más allá

de su propia autoreferencialidad, es decir, en la poesía misma.

Y no se trata de una poesía que se entronque con la tradición

mística o la búsqueda de la paz interior. Es más

bien el grito (en consonancia con los balbuceos neotribales de Neón)

de una aflicción que busca salir a flote en medio del caos

y la abyección. Este grito, expresado a través de la

metáfora de poemas como autos corriendo sin frenos a doscientos

kilómetros por hora, es testimonio contundente de una realidad

que no ofrece salidas fuera de la guerra, la miseria y las propias

drogas. Ese grito manifiesta una abierta voluntad de choque (ir sin

frenos buscando la muerte) en el que estallan sobre todo las contradicciones:

ir risueño e ilusionado "entre tantos accidentes"

y a una velocidad que excede cualquier norma de tránsito.

El poeta se sabe "en medio de todo", en medio de los dos

fuegos de la guerra, en medio de sí mismo como parte de una

ciudadanía mutilada(13)

y en proceso de una nueva desintegración antes de su reciclaje

(la muerte vista como purificación). "En este nivel de

caída del sujeto [el autor] y del objeto [la realidad], lo

abyecto equivale a la muerte. Y la escritura que permite recuperarse

equivale a una resurrección", escribe Kristeva (39). De

ahí que en medio de todo ello el poeta sólo atine a

expresarse y a cantar. Un canto en (y de) la ciudad ("poemas

sonando como bocinas de carros", "Yo con mi bocina")

que constituye su identidad a través de la velocidad desbocada

que no puede dejar de considerarse suicida. Y esta es la contradicción

mayor y más importante porque se sitúa en la propia

humanidad del poeta. Oliva (hacer la distinción con un yo poético

puede resultar banal y absurdo, dada la identificación o estrecha

cercanía entre uno y otro, aunque es obvio que esto no anula

la distancia, es decir la construcción(14)

) persiste en la ilusión de la vida aunque no le queden ya

palabras sino la constatación de un recorrido que no conoce

límites ni su propio destino en la parada siguiente. Es en

esta misma noción de ir a una velocidad sin frenos (que hemos

asociado con un grito o llamada de alerta) donde podemos indicar que

el reestablecimiento de las "relaciones perdidas entre subjetividad

y objetividad" se ha llevado a cabo. Un reestablecimiento desde

la anarquía, y que se da de manera fugaz (tanto temporal como

espacialmente) en el breve lapso de una velocidad "a 200 Km.

P/H" en una ciudad "sin guardias de tránsito".

Su contradicción limpia y heroica en su gesto romántico

reside en esos instantes fugaces (ya idos) de temporalidad que en

el segundo siguiente ya conocerán (sabrán y/o encontrarán)

la muerte(15). Es en esta terrible

aceptación que religa su Yo pleno (así, whitmanianamente,

con mayúsculas) con el mundo (subjetividad y objetividad entrelazadas,

fundidas) donde se anulan (donde chocan) todas las contradicciones,

pues excede un posible cuestionamiento de los otros para constituirse

en vida heroica merced a su (limpia) muerte que ha atravesado también

el mal (los de la culpa, y los de la política ya señalados

por Zizek). El mal y con ello el pesimismo, de ahí que no sea

precisamente una contradicción esa ilusión que acompaña

a la pulsión de muerte.

Más allá de su propia entrega, la imposibilidad de

escapatoria (¿de purificación de lo abyecto?) tiene

que ver de alguna forma con el tipo de sociedad en la que se inserta

la tarea de Oliva. Es larga la tradición tanto de escritores

como de pintores y pensadores que se vieron confrontados y cedieron

ante el alcohol y las drogas. Oliva no es un caso ajeno a ello(16).

El suyo se da al interior de un proceso social ("en medio de

todo", como dice uno de sus versos ya citados) donde el espacio

ganado por las drogas empantana cualquier proyecto. Como sostiene

Calderón, en nuestras sociedades

Producción, comercialización

y consumo de cocaína no son sólo nuevos y trascendentales

hechos socioeconómicos, sino por sobre todo nuevos actos

culturales que producen la quiebra de relaciones sociales significantes,

inducen a la pérdida de nociones de temporalidad y espacialidad

y en definitiva a la ausencia de identidad personal y societal (8).

La heroicidad de Oliva lleva el signo de la derrota en consonancia

con los tiempos donde se dio. En la presentación póstuma

de su poemario, el poeta Pablo Guevara (profesor suyo en la Universidad

de San Marcos, mencionado en el texto introductorio del libro) expresó

las siguientes palabras que insertan a Oliva en la tradición

del artista suicidado por la sociedad, tal y como Artaud dijera de

Van Gogh: "Pensé que él iba a ganar la guerra a

la ciudad, pero no fue así. Fue asesinado por la sociedad.

Lima lo mató" (Anónimo). La droga es un síntoma

del problema que tiene que ver con la desarticulación social

y la pérdida de rumbo. Consumir drogas no sería un acto

(una decisión) exclusivamente individual, la sociedad (y su

red de producción, comercialización y consumo) contribuiría

a ello(17). En ese sentido,

existe una consecuencia con la fusión neotribal que en Oliva

tomó la vía de la destrucción.

A pesar de ser fundador de una agrupación poética (y

quien le adjudicó su preciso nombre), Oliva ya no pudo (o no

quiso) fundir su cotidianidad (su tiempo y su espacio) con la de los

otros poetas más jóvenes que él. Neón

significó más bien la ofrenda (su manifiesto cultural)

que el autor quiso brindar a la nueva generación que a su manera

lideró en sus primeros pasos. Le impregnó de su carácter

y de su sello. Su grito como bocinazos sin guardias de tránsito

(un grito desde la anarquía) no pudo ser escuchado en su momento

con la sabiduría y comprensión necesarias, aunque sí

se percibió desde el principio su sonoridad, su deslumbrante

poesía. Hechos de signo distinto como matanzas, coche-bombas,

plagas o la naciente dictadura pusieron en segundo plano ese grito,

esa protesta(18). Pero el tiempo

no ha podido silenciar su canto. Neón haría suya

esa expresión, aunque el tiempo de tránsito (de desencanto

y angustia) en el que se constituyó ya no permitiría

el grito. O quizás sólo "[e]l grito perdido del

balido airado nocturno desolado oscuro sin eco", como se lee

en otro poema de Ildefonso (1999: 30)(19).

La confusión alentó el atrincheramiento neotribal (la

pandilla como hogar que mencionaba Zelada) y a su vez adelgazó

su expresión (balbuceos, palabras como huellas abandonadas

en la página en blanco). Quizá, como sostiene el propio

Hopenhayn, "el paganismo neotribal de nuestras ciudades responde

todavía a una sed de utopías: voluntad micro-utópica

que busca aglutinarse en tribus o pequeños grupos y que quiere

constituir imaginarios irreductibles a la lógica del mercado,

al consenso de superestructura y a la racionalización del trabajo"

(31). Utópico o atópico, lo cierto es que la herencia

de Carlos Oliva dejó la huella de su literatura, las señales

en el camino. Un sendero marcado por el color negro de la anarquía

y la desesperación, pero iluminado por los candiles de la poesía.

Ottawa, abril 2004

última revisión: Lima, julio 2004

* * *

Bibliografía

citada

-Alonso, Aída. "No somos escépticos

ante la vida. Entrevista con el grupo Neón". Arco

crítico 2 (Lima, junio 1993): 22-7.

-Ángeles L., César. "La poesía

de Domingo de Ramos y Pastor de perros". Ciberayllu.

Missouri: 31 marzo 2001.

http://www.andes.missouri.edu/andes/Especiales/ CALRamos/CAL_Ramos1.html

____________. "Los

años noventa y la poesía peruana. A propósito

del libro Cansancio, de Paolo de Lima, y otros poemas inéditos".

Ciberayllu. Missouri: 20 diciembre 2000.

http://www.andes.missouri.edu/andes/especiales/calnoventa/cal_noventa.html

-Anónimo. "Carlos Oliva en el recuerdo".

Página cultural de El Mundo. Lima, 1995 (sin más

datos disponibles).

-Brunner, José Joaquín. Globalización

cultural y posmodernidad. 1ra reimpresión. Santiago de

Chile: Fondo de Cultura Económica, [1998] 1999, 257.

____________. "Tradicionalismo

y modernidad en la cultura latinoamericana". Posmodernidad

en la periferia. Enfoques latinoamericanos de la nueva teoría

cultural. Ed. Hermann Herlinghaus y Mónika Walker. Berlín:

Langer Verlag, 1994. 48-82.

Butler, Judith, Ernesto Laclau y Slavoj Zizek. Contingencia,

hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos

en la izquierda. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,

[2000] 2003, 329.

Butler, Judith. El género en disputa. El

feminismo y la subversión de la identidad. México:

Piados, [1990] 2001, 193.

Calderón, Fernando. "América Latina:

Identidad y tiempos mixtos. O cómo tratar de pensar la modernidad

sin dejar de ser indios". David y Goliath 52 (Santiago

de Chile: 1987): 4-9.

Castro, Tito. "Vivir al margen. Zelada en Delirium

tremens". Página Juventud de El Comercio (Lima,

25 marzo 1993): D3.

Chueca, Luis Fernando. "Consagración de

lo diverso. Aproximaciones a la poesía peruana del 90".

Lienzo 22 (Lima, 2001): 61-132.

Genovese, Alicia. "Máscaras de graffiti

en los suburbios: poesía argentina de la posdictadura".

Revista Iberoamericana LXIX.202 (Pittsburgh, enero-marzo 2003):

199-214.

Hopenhayn, Martín. "Tribu y metrópoli

en la postmodernidad latinoamericana". Enfoques sobre posmodernidad

en América Latina. Comp. Roberto Follari y Rigoberto Lanza.

Caracas: Fondo Editorial Sentido, 1998. 19-35.

Huamán, Miguel Ángel. "Claves de

la deconstrucción". Lecturas de teoría literaria

II. Miguel Ángel Huamán et. al. eds. Lima: Fondo

Editorial UNMSM y Facultad de Ciencias Histórico Sociales y

Educación UNPRG-Lambayeque, 2003. 89-124.

____________. "La

rebelión del margen: poesía peruana de los setentas".

Revista de crítica literaria latinoamericana XX.39 (Lima,

1er semestre 1994): 267-91.

Ildefonso, Miguel. Vestigios. Lima: Gonzalo

Pastor Editor, mayo 1999, 96.

____________. "El

libro póstumo de Carlos Oliva" Motivos 39 (Lima,

agosto-setiembre 1995): 39.

Kristeva, Julia. Poderes de la perversión.

México: Siglo XXI, [1980] 1988, 281.

Manrique, Nelson. El tiempo del miedo. La violencia

política en el Perú 1980 - 1996. Lima: Fondo Editorial

del Congreso del Perú, 2002, 395.

Morduchowicz, Roxana. El capital cultural de los

jóvenes. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,

2004, 99.

Nun, José. Marginalidad y exclusión

social. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, [2001]

2003, 321.

Oliva, Carlos. Lima o el largo camino de la desesperación.

Lima: Hispano Latinoamericana, agosto 1995, 27.

Rodríguez, Ileana. "Hegemonía y

dominio: Subalternidad, un significado flotante". Teorías

sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización

en debate). Ed. Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta.

México: Miguel Ángel Porrúa, 1998. http://ensayo.rom.uga.edu/critica/teoria/castro/rodriguez.htm

Santiváñez, Róger. "Una

breve estación en el infierno con Carlos Oliva (Testimonio)".

La tortuga ecuestre XXIV.142 (Lima, enero 1997): 6-7.

Williams, Raymond. Marxism and Literature.

Oxford: Oxford University Press, 1977, 218.

Zevallos Aguilar, Juan. "La poesía peruana

del '70: un espacio para criticar la crítica". Revista

de crítica literaria latinoamericana XXII.43-44 (Lima-Berkeley,

1996): 315-23.

____________. "Desde

la nueva izquierda. Entrevista a John Beverley". Revista de

crítica cultural 7 (Santiago de Chile, noviembre 1993):

36-44.

Zizek, Slavoj. "Esclavo es la palabra que nombra

al amo fingido". La insignia. Madrid: 23 abril 2004. http://www.lainsignia.org/2004/abril/cul_051.htm

NOTAS

(1)

Este ensayo fue presentado en abril del 2004 como trabajo final del

seminario "Versiones latinoamericanas de la posmodernidad"

a cargo del profesor Gastón Lillo en Ottawa University. Fue

leído en JALLA (Lima, Universidad de San Marcos, 9-13 agosto

2004). Queremos agradecer los comentarios puntuales a las primeras

versiones de este ensayo por parte de César Ángeles

L., Victoria Guerrero, Miguel Ildefonso, José Antonio Mazzotti,

Róger Santiváñez, Leo Zelada, Juan Zevallos Aguilar

y, especialmente, Luis Fernando Chueca.

(2) En menor medida utilizamos también

algunos conceptos de José Joaquín Brunner, Raymond Williams,

Slavoj Zizek, Fernando Calderón, Judith Butler, Julia Kristeva

y Alicia Genovese. Asimismo, nos valemos de las declaraciones de dos

integrantes de esta agrupación (Miguel Ildefonso, Leo Zelada)

y de las opiniones de dos observadores locales (Luis Fernando Chueca,

Pablo Guevara).

(3)

Esto sin descontar a otras organizaciones de jóvenes

implicados en el nuevo movimiento social anti-globalización

de defensa de los derechos humanos como "Hijos" de desaparecidos

en la Argentina, por citar un caso en la región. Alicia Genovese

ofrece una óptica de este movimiento desde la joven poesía

argentina de los noventa, años que se vieron "atravesados

por un crescendo de la violencia en las calles, un aumento

de delitos en parte causados por el incremento de la pobreza y la

desocupación que trajo aparejada la instalación de la

economía neoliberal" (209, todos los énfasis en

las citas corresponden a los autores).

(4) Sobre el desempleo, la desocupación,

el aumento de la pobreza y la desigualdad en Latinoamérica,

véase el libro de José Nun Marginalidad y exclusión

social. Véase también El capital cultural de

los jóvenes de Roxana Morduchowicz para una lectura de

este en tema en relación con la cultura popular, la educación

y las imágenes de los medios de comunicación.

(5)

Si bien este texto lo consultamos de un libro publicado en 1994, en

las fuentes de procedencia de los ensayos incluidas al final de dicho

volumen (página 263) se señala que este trabajo de Brunner

es de 1991.

(6) Dice Luis Fernando Chueca: "los

años 1990-1993 […] sin duda marcan una `primera etapa´

del grupo, ajena en gran medida a la posterior reaparición

liderada casi exclusivamente por Zelada" (68). Indiquemos que

Leo Zelada luego de una experiencia de cinco años (1993-97)

por diversos países de Latinoamérica (Ecuador, Colombia,

Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala,

México, Cuba) y Los Ángeles en los Estados Unidos, regresaría

al Perú para posteriormente (hacia finales de la dictadura

fujimorista) formar una 'segunda etapa' del grupo (para remitirnos

a la distinción hecha por Chueca) básicamente con nuevos

integrantes. Queremos apuntar desde aquí nuestra plena participación

en esa 'primera etapa' de Neón. Para una primera lectura

de la poesía peruana de los noventa en relación con

el marco histórico nacional e internacional, véase Ángeles

2000, apartado II.

(7) John Beverley

afirmaba lo siguiente en una entrevista efectuada poco antes del 12

de setiembre de 1992, pero publicada un año después:

"Fujimori y Sendero han monopolizado el espacio político

entre ellos, [representando] ambos dos tipos de autoritarismo relacionados

con modelos alternativos de una 'modernidad' nacional. Para mí,

el esfuerzo de crear una alternativa democrática y popular

en el Perú [...] es de hecho 'postmoderno', aunque nunca se

llamaría así a sí mismo" (Zevallos Aguilar

1993: 44).

(8) El año

2002, diez años después del autogolpe fujimorista y

con el nuevo regreso de la democracia formal, un Informe de la Comisión

de la Verdad y la Reconciliación daría como resultado

un total no de 25 mil sino de 70 mil muertos y desaparecidos producidos

por la guerra interna que desangró al país. 45 mil víctimas

más de las que se consideraban hasta el momento previo al Informe,

y que sumaron una reducida toma de conciencia en la ciudadanía

peruana, históricamente "amnésica". Dicha

Comisión fue creada para "'esclarecer el proceso, los

hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación

de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre

del 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a

los agentes del Estado', incluyendo las acciones de grupos paramilitares"

(Manrique 23). Aquí es bueno señalar que el tercer Mal

político que diferencia Zizek es "el Mal 'terrorista'

fundamentalista, abocado a infligir daños masivos, destinado

a causar miedo y pánico" (el cuarto es "el Mal 'banal'

de Arendt, llevado a cabo por estructuras burocráticas anónimas").

Sin embargo, hemos preferido no incluir este tercer Mal dentro de

nuestro análisis ya que, como dice el propio Nelson Manrique,

existe confusión cuando se aplica taxativamente el término

"terrorista" a Sendero Luminoso: "Cuando se trata de

hablar sobre SL, existe una forma de liquidar el debate que se ha

convertido en una convención implícita; consiste en

calificarlo de terrorista. Cuando la discusión llega a ese

punto, aparentemente es imposible decir una palabra más sin

correr el riesgo de ser considerado, en el mejor de los casos, como

conciliador con SL, cuando no un senderista encubierto. Sin embargo,

la caracterización de `terrorista´ aplicada a Sendero,

más que explicar confunde, pues no hay manera de entender,

a partir de la experiencia histórica concreta de las organizaciones

definidas como terroristas, cómo es que al borde de la nueva

década [del 90] SL no sólo no haya llegado a su actual

nivel de desarrollo, pasando a convertirse en un dato decisivo para

cualquier análisis que se interrogue sobre el futuro del Perú.

Es necesario distinguir, pues, entre la utilización del terrorismo

como arma, práctica a la que Sendero recurre habitualmente,

y la naturaleza de esta organización, que es mucho más

compleja que el simple terrorismo. Pero para entender el fenómeno

senderista es necesario comprender al país que hizo posible

su emergencia. Y para explicar su extraordinario desarrollo debemos

preguntarnos por las carencias profundas de la sociedad peruana que

el mismo delata" (77). En lo que respecta a la opinión

que Oliva tenía de Sendero Luminoso, se lee en su "texto

confesional" introductorio a los poemas de Lima o el largo

camino de la desesperación: "[...]luego vinieron los

recitales, siendo memorable el del 17 de mayo de 1991, en el que se

presentaron la mayoría de universidades y poetas de la nueva

generación, entre sonidos de petardos de dementes en la Ciudad

Universitaria [de San Marcos]" (5). Luis Fernando Chueca toma

a este recital como hecho simbólico de la silenciosa actitud

asumida por la joven poesía de principios de los noventa en

relación con la violencia política (116-9).

(9) En una

entrevista realizada el 27 de junio de 1992, y publicada un año

después, Zelada (quien por entonces aún se presentaba

públicamente con su nombre bautismal Rubén Grajeda,

hecho que anotamos pues como tal aparece declarando en la entrevista

que mencionaremos enseguida) daría cuenta de otros aspectos

del grupo: "Neón pertenece a las calles de la ciudad,

no a un solo lugar. Nos hemos reunido en la plaza Francia, en la avenida

Tacna, en cualquier lugar donde nos agarraba la noche. Un local siempre

implica por un lado gastar -cosa que por lo general no podemos- y

por otro lado cierta formalidad, una limitación para las ganas

de expresarnos que teníamos. Hemos frecuentado casi todos los

lugares en donde hay un bar, pero hemos preferido los lugares abiertos.

Quiero referirme a la cuestión familiar que se ha mencionado

antes: Neón para muchos de nosotros ha sido una familia;

entre nosotros nos hemos acogido y apoyado, nos hemos contado frustraciones

y alegrías, nos hemos aceptado tal como éramos, sin

distinguir opciones sexuales ni políticas. Alguna gente nos

llama marginales. Como ahora hay un auge de la poesía `maldita´,

rebelde, a Neón le achacan también esa denominación

y por eso dicen que somos marginales. Ahora también es una

moda llamarse marginal, hay gente que vive de eso. Sin embargo, como

nosotros rechazamos una serie de convenciones, también estamos

al margen. Rechazamos cosas, las cuestionamos, discutimos para saber

mejor quiénes somos y qué hacemos, no discutimos para

golpear. Los cuestionamientos tienen el fin de llegar a algo, de encontrar

salidas. Si no cuestionáramos no estaríamos vivos. Somos

escépticos ante el discurso político, ante el poder

oficial, ante las racionalidades formales, pero no ante la vida"

(Alonso 27).

(10) Continúa

sosteniendo Hopenhayn: "La fusión neotribal vuelve con

otro sentido, como repulsa y protesta contra un orden que prescribe

la identificación con el status quo, pero también

como experiencia expansiva en esa misma protesta. El rechazo de los

límites consiste menos en una invocación crítica

que en un gesto afirmativo que se justifica por el rebasamiento que

provoca en su artífice. El recurso a la transgresión

implica otra propuesta contestataria: la distancia crítica

se revierte en efusividad del desborde. No importa la falta de agudeza

siempre que el derrame emocional sea una evidencia experimental más

que una propuesta y que la transgresión sea afirmativa por

la irrecusable exploración que provoca en la subjetividad.

Importa menos su duración que su vibración, y menos

sus encadenamientos hacia delante que su recurrencia espasmódica

(su eterno retorno). La proliferación de tribus urbanas es

sintomática. Rock, fiesta improvisada, encuentro esotérico,

manifestación espontánea, barras de fútbol, grupos

anfetaminizados o cannabizados, danzas terapéuticas, constituyen

balbuceos tribales por cuyo expediente se busca este coqueteo con

lo no domado: como rebasamiento y fusión en el rebasamiento,

autodisolución o fiesta dionisíaca en que convive la

alienación del yo con la liberación del yo. La droga

también expresa esta rebelión contra la autocontención

gregaria. Nuevo panteísmo urbano-moderno despoblado de dioses

pero hiperpoblado por energías, nuevo paganismo envasado en

mil rituales que invitan a romper el tedio de la individualidad o

el sopor de la consistencia" (31).

(11) "El

compromiso con la poesía -expresada en una exaltada voz, irreverente

y coloquial- lo obliga a sumergirse vitalmente en el 'largo camino

de la desesperación'", sostiene Chueca (81). Afirmación

que se puede engarzar con lo escrito por el propio Oliva en el ya

mencionado texto introductorio de su poemario: "El poeta, como

dice Pablo Guevara, no es solamente un acto de escritura sino también

un acto de existencia" (6).

(12) De hecho,

uno de los poemas del libro está dedicado a Allen Ginsberg

("A un viejo poeta en Norteamérica", 21).

(13) Veamos

el siguiente concepto de ciudadanía dado por Carlos Vilas:

"[…]ciudadano se refiere a un grupo de individuos libres e independientes

que gozan de derechos de participación que compensan y, al

mismo tiempo, ocultan las desigualdades socio-económicas, [mientras

que] las relaciones de opresión, pobreza y explotación

restringen el efectivo ejercicio de estos derechos ciudadanos. La

fragmentación de la sociedad en diferentes tipos de comunidades

es indicativa del carácter incompleto del proceso de individuación

social[,] uno de los prerrequisitos de la existencia de la sociedad

civil[…] Así, no toda sociedad es una sociedad civil. De manera

similar, la ciudadanía no es simplemente el reconocimiento

de los derechos formales sino más bien el resultado del proceso

de una condición política, económica y cultural

particular, históricamente constituida" (citado por Ileana

Rodríguez).

(14) Vale la pena atender la siguiente

observación de Judith Butler en El género en disputa,

un libro que invita a promiscuirse con su apasionante e inteligente

lectura del género (sus significados, sus normas, su construcción

cultural, sus 'naturalizaciones'): "No creo que el estructuralismo

implique la muerte de la escritura autobiográfica, aunque sí

llama la atención hacia la dificultad del 'yo' para expresarse

mediante el lenguaje con el que cuenta, pues este 'yo' que los lectores

leen es, en parte, consecuencia de la gramática que rige la

disponibilidad de personas en el lenguaje. No estoy fuera del lenguaje

que me estructura, pero tampoco estoy determinada por el lenguaje

que posibilita este 'yo'. Éste es el vínculo de autoexpresión,

tal como lo entiendo" (2001: 23).

(15) Como señala

César Ángeles: "Ya el romanticismo y el simbolismo

francés terminaron de cambiar para la literatura contemporánea

el punto de vista acerca del 'héroe'; dando cuenta de un individuo

que, como tal, fracasaba socialmente, pero lograba revertir esto potenciándolo

como radical y digna contestación al frívolo mundo burgués.

En cualquier caso, extrapolaron su escenario de victoria a otro territorio,

lejos del fallido racionalismo y más cerca de lo ignoto, lo

inefable. Expandieron el alma-oscurecida para espantar a esa conciencia

infestada de armonía y confort fatuos. Este decurso individual

fue llevado a extremos, en el siglo pasado -sobre todo por el existencialismo-;

y entonces fue más evidente que si 'héroe', al clásico

modo, encarnaba positivamente valores y conductas del orden social

imperante, la nueva alternativa era un sujeto -heredero del siglo

XIX- que asumía radicalmente lo contrario: el pecado, el mal,

la marginalidad, el vicio, el absurdo... y por ello convenía

percibirlo provocadoramente como 'antihéroe'" (2001).

(16) En su

texto ya citado el poeta es consciente de sus "muchos excesos",

pero a su vez exige que lo dejen vivir su propia existencia la cual,

como hemos visto páginas arriba, se encontraba confrontada

con esa desesperada búsqueda de su propia muerte: "Se

ha tratado de mitificarme. Se ha propagado la imagen de un poeta marginal

envuelto en la más patética leyenda negra. // Es cierto

que en mi vida he cometido muchos excesos y tal vez gran parte de

lo que se habla de mí sea verdad, pero también creo

que uno es libre de hacer lo mejor que le parezca sin tener que ser

cuestionado por los demás. Yo pretendo mantener mi privacidad

y no me gusta que husmeen en ella. Pero también creo que han

exagerado mucho al hacer comentarios sobre mi vida" (6).

(17) Con ocasión de un homenaje

tributado a Oliva por los poetas de Neón y otros artistas

jóvenes en abril de 1994, es decir tres meses después

de su trágica muerte bajo las ruedas de un informal transporte

urbano en la periferia del centro histórico de Lima, uno de

los invitados, el poeta Róger Santiváñez, leyó

un testimonio que entre otros aspectos señalaba lo siguiente:

"En 1993, una de las noches de Lunes en Quilca, apareció

Oliva en la Reja en medio de la poesía y el rock. Con sus ojos

de tigre inquieto, su delgada figura y su personalidad dotada de un

contagiante nerviosismo; el Rey de la calle sonreía entre el

humo y el fragor de la noche oscura del alma. // Noche

que posiblemente lo llevó a salir de su casa e internarse en

la selva maldita de la cocaína base, para nunca más

volver. Una noche de noviembre visité aquella selva de mi soledad

y cuál no sería mi sorpresa: irreconocible Oliva me

pasa la voz y se adelanta ante el lumpen imponiendo respeto para la

poesía. Abandoné la zona dark después

de un abrazo a Oliva. No sabía que era el último que

nos íbamos a dar. Me conmovió su entrega a la destrucción

que conlleva esa droga, pero no pude alucinar su muerte, quizá

porque siempre nos queda un resquicio de solución y esperanza.

Pero él no lo quiso así. Por el contrario optó

por la destrucción y murió en su ley. La ley de la

calle, allí donde fue un rocker desde adolescente[...]

Pandillero y rebelde como él solo, terriblemente tierno. Oliva

es el héroe de nuestra época. Murió por salvarnos

a nosotros. De eso estoy seguro. He allí su poesía y

su gloria" (1997: 7).

(18) "Poesía

con cólera" fue el nombre de un ciclo de recitales de

poesía joven que organizó en 1991 el grupo Neón

en doble alusión a su propia ira contra el estado de cosas

y a la enfermedad (el cólera) que por ese entonces asolaba

el país. "Rabia de mujer" fue otra actividad de alusión

similar.

(19) Imagen que trae a la memoria la

despectiva expresión "la manada Neón"

(emitida a raíz de lo que denomina "el gesto neo-vanguardista

egocéntrico disfrazado de opción colectiva") que

utilizara Miguel Ángel Huamán en un trabajo concerniente

a otro sector de la poesía peruana (1994: 276; trabajo que

mereciera una crítica de Juan Zevallos Aguilar 1996). Una versión

más reciente del fallido sentido del humor del profesor Huamán

puede apreciarse en las siguientes líneas, escritas a propósito

de una explicación de la différance derridiana

en el contexto del castellano andino del Perú: "Existen

[...] infinidad de chistes que aluden directamente a esta presencia

de la lengua de sustrato; por ejemplo, uno en el que un criollo violador

escucha gritar a la muchacha andina, que tiene el dedo aplastado y

él no sabe: 'Me dido' y se burla diciéndole que nada

de 'medido', que ya lo tiene todo adentro" (2003: 103).