EL

ATAÚD, LA MUÑECA RUBIA Y EL ROSTRO DE LA LOCURA

Óscar

Barrientos

A Cirius Patrick.

"Me adormecí de nuevo, pero me

despertó una carcajada espantosa

que sonaba, al parecer, a través

del agujero de la llave de mi puerta;

ésta se hallaba tan cerca de

la cabecera del lecho, que pensé que

procedía de detrás

de mí"

Charlotte Brontë.

Podría narrar la historia de un druida despiadado con largas barbas blancas

que mantiene cautiva a una doncella en el fondo del lago o la aventura de un jinete

que cabalga hasta el límite del horizonte enarbolando el pendón

de una remota comarca de abetos y casas de piedra.

Pero no. Sólo

me propongo explicar las llamas que consumen el teatro más imponente de

Puerto Peregrino. En otras palabras, relatar en parte la existencia de Néstor

Agramonte.

Alguna vez lo consideré una persona estimable, otras

veces, un tipejo que siempre profitó de mi afecto. No puedo negar que cuando

lo conocí me pareció alguien de una genialidad punzante, capaz  de

transfigurar el delirio como el taumaturgo más avezado. Hoy me parece que

sólo se trataba de un enajenado que se enamoró de su propia leyenda.

de

transfigurar el delirio como el taumaturgo más avezado. Hoy me parece que

sólo se trataba de un enajenado que se enamoró de su propia leyenda.

Los tres periodos espaciados que ingresó en mi vida fueron la lenta trayectoria

de un descenso, como esos ladrones que no sólo se contentan con robar lo

valioso sino también con destruir lo que queda, tus bagatelas, tus muebles

de segunda mano, tus escasos víveres de la semana.

Néstor

Agramonte era un prestigioso actor y director de teatro en Puerto Peregrino, adicto

a lo esperpéntico y a la oscuridad de las formas, todo ello pasado por

la criba de su personalidad carismática, muy propia del personaje que representó

siempre: un histrión luciferino atormentado por los fantasmas del estreno

perfecto. De hecho refunfuñaba consigo mismo, aconsejándose ceremoniosas

máximas, comportamiento que me hizo dudar de su juicio ya en los primeros

encuentros.

Lo recuerdo cuando conversamos por primera vez como un caballero

de cabellos pajizos y gestos arrogantes. Usaba ropas oscuras y un perfumado pañuelo

de seda al cuello - que conservó hasta en sus peores momentos- y su delgadez

era quebrada, similar a la de una marioneta con algunos hilos cortados en algún

lugar de las caderas. El rostro era anguloso y grave muy parecido al de Boris

Karloff.

Sus obras teatrales eran tan o más características.

Habitualmente consistían en un sainete de sombras, con escenas donde lo

macabro se deslizaba por el fondo como un torrente sigiloso. Historias mórbidas

donde relucían máscaras y arabescos, todo un mundo de personajes

contrahechos y fétidos que desafiaban al espanto, sobreviviéndolo.

Sin embargo, una estética de lo feo que atraía las ovaciones del

público, quizás respondiendo a la necesidad que tenemos todos de

explorar los acantilados de nuestros temores más recónditos.

Su sala de teatro quedaba entre las calles Percival y 14 de febrero donde coincidentemente,

hace muchos años atrás, había existido una majestuosa abadía

similar a esas en las que se asilan las damiselas de cualquier novela gótica

huyendo de algún demonio de la perversidad.

Nos topamos la primera

vez en un Simposio sobre literatura gótica. Ese género constituye

una de mis aficiones predilectas y Agramonte, siendo honestos, era una biblioteca

viviente al respecto. De su boca emergían autores, fechas, abigarradas

biografías de los cultores del "horror sobrenatural".

Él fue quien se presentó solo, según me dijo, conmovido por

mi ponencia sobre Walpole, halago que no creí demasiado porque la había

preparado descuidadamente el día anterior.

-Sus palabras me devolvieron

de improviso a las páginas del Castillo de Otranto- señaló

colocándose ridículamente una mano en el corazón.

-No es para tanto- le contesté dudoso de si me estaba alabando o tomando

el pelo.

Pero, a poco andar, me di cuenta que su personalidad era así,

ampulosa y grandilocuente, maniquea y neurótica, de una bipolaridad latente,

tan pronta a enredarse en la espesas junglas de la euforia como a descender por

intrincados ciclos depresivos.

Aquella tarde, en el café Princesa,

tras dejar un cementerio de cigarrillos en el cenicero, Agramonte terminó

por convencerme que se había leído todos los relatos góticos

que alguna vez se escribieron. Describía con sus manos las alas de las

gárgolas y los colmillos de los vampiros, detallaba con fruición

a los ángeles díscolos de la Hueste Tenebrosa, recitaba fragmentos

textuales del Pseudo Monarchia Daemonium de Johann Weyer.

De pronto

extrajo rápidamente un cuchillo de piedra de entre sus vestiduras.

-¿Sabes lo qué es esto?- me preguntó mientras una chispa

obsesiva le cruzó la mirada.

-Preferiría no saberlo- le respondí

inquieto.

-Es una reproducción perfecta de un puñal de sacrificio-

planteó entusiasta- La semana pasada corté una lonja de carne con

esta maravilla y te aseguro que la escisión en perfecta, casi quirúrgica,

propia de un consumado en las artes del crimen.

Le sugerí que mejor

guardara el arma y el coloquio tomó rumbos más llevaderos. No obstante,

Agramonte acusó el golpe, percatándose que yo aún no estaba

en condiciones para asimilar de sopetón su carisma desenfrenado, su erudición

inacabable, develadora de los misterios del trasmundo.

Algo de esa conversación

marcaría nuestros futuros diálogos y fue justamente la definición

de su estética teatral:

-"Mi teatro pretende ser ácido

y moralizante a la vez, dibujar los rostros de la maledicencia con la secreta

audacia de un monólogo o un lamento jeremíaco. Se equivocan quienes

lo enlazan con meras ficciones o con mis devociones góticas. La función

de mis montajes consiste en despertar a las criaturas de la noche ocultas en la

sordina del espíritu y hacerlas beber de ese cáliz de la trascendencia

y la vida eterna que puede ser el arte".

Que muchos directores de

teatro han confundido vida y arte no era una idea muy novedosa, pero lo que me

resultó poderosamente revelador es su idea del lenguaje dramático

como resurrección e incluso inmortalidad. El delirio escénico fue

siempre para Néstor el elixir vita mortis.

Concluimos la

charla con un cálido apretón de manos y se despidió con una

broma ramplona, dijo que en nuestro próximo encuentro me mostraría

el hacha de un verdugo medieval.

-De seguro huirás como un conejo

asustado- comentó y se fue riendo por la calle 17 de febrero como si hubiera

dicho algo muy ingenioso.

Confieso que el personaje me intrigó.

Días después todos los periódicos de Puerto Peregrino anunciaban

el estreno de una de sus obras. Dibujos de trazados lúgubres y una corrida

de símbolos esotéricos eran el afiche anunciante del evento. Decidí

asistir.

Sentado en una cómoda butaca pude extasiarme ante el mundo

conceptual de Agramonte, ya que realmente encandilaba esa curiosa amalgama entre

literatura gótica y teatro del absurdo.

Recuerdo personajes con

máscaras horrendas chamuscadas por una aureola de fuego y todo lo que en

el miedo hay de belleza se erigió sobre ese escenario. Había en

su desarrollo escénico algo impío y a la vez festivo.

El

aplauso fue cerrado.

Lo felicité a la salida del teatro y me propuso

algo tímidamente que le diera vueltas a la alternativa de escribir una

obra de teatro. Nos despedimos esa noche y no volví a tener noticias de

él en mucho tiempo, por lo menos en dos años.

Lo curioso

del asunto es que sí escribí la obra, pero jamás se la llevé

para que evaluara montarla.

Trataba sobre una heroína gótica

que huía de su alter ego, una especie de Gorgona desgreñada

surcando el mar en un barco que tenía como mascarón de proa, una

gárgola de piedra. La titulé "La loca en el ático".

A

estas alturas no sé que tan valioso resultaba mi trabajo como dramaturgo,

creo que al menos poseía cierta virtualidad teatral.

Pero ya dije

que cada vez que Agramonte entró en mi existencia fue para derribar estructuras,

dejando mi precaria lucidez en un estado de perpetua vigilia.

Cuando lo

reencontré yo me hallaba en una situación afectiva bastante plena.

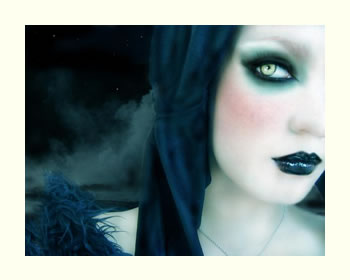

Había adoptado las técnicas del Caballero de Seingalt con Josefina,

una muchacha rubia y de unos grandes ojos color esmeralda ligeramente azulados,

que trabajaba en la Oficina de Correos.

Todas las tardes después

de su jornada, yo pasaba a buscarla para tomarnos unas copas e intercambiar algunos

besos. Había en ella, una transparencia conmovedora que se albergaba en

las entretelas del alma y que llegó a tornarse un vacío, cuando

solía dejarla en la puerta de su casa.

Fue un tiempo que se me

aparece con sincera nostalgia y la única vez en que recuerdo haber abandonado

los excesos y los bares de Puerto Peregrino. En el fondo de mí, deseaba

cobrarle a la vida - por medio de esa mujer- tanto tiempo desesperanzado y solo.

Además Josefina comenzaba a corresponderme.

Todo se vino abajo

cuando, estando en una barra americana bebiendo la conversada copa de vino a la

salida de su trabajo, entró Néstor Agramonte con unos cuantos actores

de su compañía. Venían saliendo de una función exitosa

y sus semblantes se veían distendidos.

En cuanto me vio, Agramonte

abrió los brazos para luego exclamar:

-El dramaturgo que andaba buscando.

Le presenté a Josefina, ante la cual Néstor hizo una reverencia

de cortesano provenzal que a mi casi novia le causó mucha gracia. Nos invitó

a su mesa y largo rato departimos con el grupo.

Me di cuenta de inmediato

que la personalidad histriónica de Agramonte le llamaba profundamente la

atención a Josefina. Su expresión de sorpresa y admiración

era elocuente al observar el carisma que irradiaba Néstor en quienes lo

veían, con su oratoria erudita y ocurrente.

Los actores, uno a

uno se fueron retirando y sólo quedamos los tres. Ahí Agramonte

me pidió que le resumiera el argumento de mi obra y en parte, elogió

la idea.

-Tienes un perfil teatral, Josefina- señaló en

un momento- Te verías aún más bella en un escenario.

Josefina se sonrojó y yo tuve deseos de descolgarle la mandíbula

de un puñetazo al infeliz por la desfachatez de cortejarla delante mío.

Pero me contuve valientemente y hasta celebré el cumplido.

-Es

tarde- dijo Josefina súbitamente- Debo irme.

-Será un honor

acompañarla hasta su casa- reaccionó Agramonte.

-Para mí

también será un honor- dije a Josefina sin quitarle los ojos de

encima al desgraciado.

Caminamos largo rato hasta el hogar de Josefina,

a escasos metros del Museo de Bellas Artes. Se despidió de ambos con sendos

besos en la mejilla y yo sentí que esta vez, había perdido la partida.

Luego cuando retornábamos, Agramonte me sugirió que la próxima

semana lo visitara en su teatro para entregarle "La loca en el ático".

Insistió en el tópico de la mujer y su alter ego como algo

digno de ser representado bajo su lectura estética.

-Es curiosa

y a la vez estremecedora la suerte de la heroínas góticas- comentó

extasiado- Cada vez que intentamos descubrir ante ellas el semblante rígido

del terror, aparece la propia muerte oculta en un vestido con encajes. Ya sea

en la ficción como en la realidad: Emily Saint- Ubert huyendo del castillo

embrujado, Mary Shelley soñando a la mórbida criatura cosida con

trozos de cadáveres. He llegado a creer que la única forma que realmente

accedan a la inmortalidad, es inventarlas.

Le contesté que no era

prudente tomarse tan en serio a esas heroínas, ya que podían leerse

como el ansia de emancipación femenina que campeó en el siglo XIX.

-Josefina tiene frescura- dijo sin escuchar mi pomposa respuesta- ¿Es tu

novia?

-No- respondí estúpidamente como justificándome

no sé de qué.

Muchas veces he pensado que si yo hubiese

respondido de otra manera, los acontecimientos no iban tomar el sesgo terrible

que vendría arrastrado por el viento de cola de ese espíritu oligofrénico.

La despedida fue distante y me comprometí a presentarme una semana más

en su teatro con los originales.

Aquella maldita semana sólo pude

salir con Josefina en dos oportunidades, y sin dejar de ser la misma muchacha

candorosa, noté en su trato un comportamiento algo esquivo. Aprovisionado

de unas respetables botellas de coñac, me encerré todo el fin de

semana hastiado y molesto. Creo que me culpaba por no saber llegar a su alma.

Aquel lunes lluvioso concurrí hasta la vieja abadía con "La

loca en el ático" bajo el abrigo. Néstor, en cuanto me vio

llegar detuvo el ensayo y prendió un cigarrillo con una clara sonrisa de

aprobación mientras hojeaba los originales.

-Creo que es lo busco-

concluyó dando un aplauso seco que resonó en lo alto de la sala.

Antes que todo, le advertí que los roles de la heroína y su alter

ego no estaban especificados cabalmente en el guión, así que

era conveniente alguien muy versátil para encarnarlos.

-No te preocupes-

respondió con una bohonomía de político ladino- Tengo una

actriz que puede combinar ambos elementos y que a pesar de su vaga experiencia

en las tablas, tiene un amplio abanico de personalidades en su interior.

De pronto apareció Josefina desde un flanco del escenario, arreglándose

un arete con total naturalidad. Su vestuario se veía algo más sofisticado

y yo quedé entre molesto y sorprendido. Ella me hizo un gesto de saludo,

con una sonrisa vaga de disculpa, sin abrir los labios.

Pero la voz de

Agramonte tronó marcial ordenando a los actores para que vuelvan a sus

puestos.

-¿Te conté que ayer le pedí matrimonio?-

me preguntó Néstor

mientras los actores se ubicaban en el escenario.

Una sensación biliosa me subió hasta la garganta, antes de retirarme

excusando un compromiso insoslayable. Entendí de lleno que Josefina se

había enamorado irremediablemente de su personalidad histriónica

y delirante.

Recuerdo haberme perdido entre las callejuelas oscuras de

Puerto Peregrino, mojado por la lluvia, con los puños apretados.

Confieso

que albergué un profundo rencor. Aunque no es de extrañar que el

rencor pueda ser un sentimiento tan puro como la inocencia y eso, en algo me exculpaba.

Mis dardos no fueron contra Josefina que se veía tan fascinada ante aquel

mundo espectral, pero luminoso que otorgaba la sala de ensayos y la locuacidad

avasallante y fabulosa de Agramonte.

Pero todo tendió a regularizarse

y "La loca en el ático" comenzó con paso de gigante sus

ensayos.

Terminé siendo testigo en el Registro Civil del matrimonio.

Josefina se veía sobria y hermosa, tal como cuando nos conocimos, en cambio

Agramonte hizo gala de su excentricidad vestido con un frac de pianista y una

capa negra de reverso rojo, que le daba un inquietante parecido a Bella Lugossi.

Yo

retorné a mis cuentos y poemas, a los bares y sus perfumes etílicos

rancios, a las putas. Aquel episodio fue el broche de cierre a todo que especulé

en torno a esa mujer rubia que solía sacar de sus problemas de escritorio

y correspondencia para bebernos una copa de vino.

Asistí seguido

a los ensayos de la obra y mantuve una relación cordial pero lejana con

el nuevo matrimonio.

Creo que como toda pareja el primer tiempo fueron

felices, aunque nunca pensé que Josefina aceptase ser parte de esa obra

tenebrosa que yo había escrito y que el espíritu desbocado de Agramonte

complementaba con trajes de diablo y grotescas escenas. Hizo de la heroína

gótica y su alter ego, un personaje pavoroso que invocaba a las criaturas

de la noche. También agregó un juego de luces mortecino al escenario,

otorgándole cierto aspecto fúnebre y unos anafres en los extremos,

expeliendo vaharadas de azufre.

En uno de los últimos ensayos que

asistí, la heroína gótica estaba cada día más

horrible. Maquilló a Josefina pálida y tersa como un cadáver,

agregándole también una peluca canosa y esa toga tétrica

que me evocó la traza aterradora de las euménides temerarias que

persiguieron a Orestes.

-Nadie podría personificar mejor a una

sacedotisa de ultratumba- me dijo con el mismo rostro de fascinación que

le vi cuando me enseñó el cuchillo de piedra- Ella debe tener una

estampa aún más tenebrosa que la gárgola que adorna su proa.

Ella debe ostentar un aspecto mefistofélico.

En realidad, los síntomas

de su enajenación me parecieron a cada rato más concluyentes y le

expuse, con forzada cautela que aquel montaje podría desvirtuar el espíritu

del guión, que pese a rendir culto y homenaje al imaginario gótico,

conservaba una orientación sublime y redentora.

Como lo supuse,

Agramonte no reaccionó de buena forma y me lo hizo saber notoriamente.

-Ni una escena más, ni una escena menos- sentenció muy irritado

antes de alejarse por el pasillo, aconsejándose solo.

En eso no

mentía. Los escasos ensayos a los que asistí después del

altercado sirvieron para clarificarme que de mi obra quedaba muy poco. El argumento

se había tornado enfermizamente sórdido e intuí que Josefina

también estaba envuelta en las redes de esa madeja alienante.

Agramonte

no sólo me había robado mi novia sino también, mi obra.

Aunque

con ella tendría un nuevo encuentro.

Fue una tarde muy gris en que

nos topamos por casualidad bajo la marquesina del Hotel Torquemada. Vestía

un largo impermeable verdoso y sus cabellos rubios se veían más

opacos, ojerosa y avejentada.

Nos saludamos con el afecto que aun sobrevivía

de nuestra antigua amistad y le dije que tomáramos un café en el

bar del Hotel, en honor de los viejos tiempos.

Me habló de su nueva

vida como si todo el universo se dividiera entre la Oficina de Correos y la obra

de Agramonte. El talento barroco y degradante de Néstor convertía

en objeto de delirio todo lo que tocaba, incluso a su propia esposa.

-¿Por

qué lo escogiste a él?- le pregunté a boca de jarro.

-Ojalá nunca me lo hubieras presentado…ojalá no se hubiese escrito

"La loca en el ático"- tartamudeó como hablándose

a sí misma- Ahora todo es inevitable… absolutamente inevitable…

Desde

esa conversación mi alejamiento de ambos fue prácticamente total.

Dos meses después me enteré (más bien me enteraron) que la

obra continuaba su oficio de tinieblas y que el matrimonio también pasaba

por una fase crítica.

Fue a finales de ese mes de octubre, leyendo

el periódico en el desayuno cuando me enteré del deceso de Josefina.

Leí una y otra vez el obituario de su desconsolado esposo y algo me impidió

llorar, pero sentí que ingresaba en mí, una tristeza punzante que

tardaría mucho en apagarse.

Según pude averiguar, Josefina

se había suicidado y sus restos habían sido cremados y esparcidos

en una ceremonia privada. Al cabo de unos días, me armé con una

cuota de sosiego y fui hasta la sala de teatro.

Abrí la pesada puerta

de aquella vieja abadía y encontré un espectáculo entre patético

y electrizante. Néstor Agramonte estaba en el escenario genuflexo y semidesnudo,

se veía notoriamente demacrado y llorando sin consuelo, acariciaba el consabido

cuchillo de piedra y aún mantenía, pese al aspecto decadente, su

elegante pañuelo de seda. A su lado, un ataúd pequeño con

cuatro cirios en los extremos y una muñeca rubia dentro.

Me acerqué

confundido y temeroso. Traté de decirle algo.

-Todo fue inevitable…todo

fue inevitable- musitó entre llantos.

En ese momento no relacioné

aquello con las últimas palabras que Josefina me dijo en el bar del Hotel

Torquemada. Sentí que mi presencia era inútil y me alejé

del teatro.

Debo aclarar que no me comporté a la altura de las circunstancias,

porque desde ese día jamás volví a visitarlo ni acompañarlo

en su duelo. Tampoco supe nada de él, salvo que la sala estaba clausurada.

Durante unos meses se rumorearon unas leyendas, que se hallaba en un psiquiátrico

en las afueras de Puerto Peregrino, que estaba oculto entre los tijerales de su

teatro como un murciélago, que tenía embalsamada a su mujer, que

se había convertido en vampiro.

Pero la vida también se enhebra

con las madejas del olvido y confieso que renuncié voluntariamente a esos

recuerdos, porque me resultaban dolorosos. Pese al colofón fatídico

de la historia, concluí que Josefina había elegido ese destino.

En

el intertanto ocurrieron muchos episodios, quizás esa serena corriente

por donde la vida va llevando su seguro derrotero.

Jamás me imaginé

que vendría un nuevo golpe de timón, al cabo de varios años

más.

Unos golpes enérgicos en la puerta me despertaron de

la siesta, luego de una desordenada noche de copas con el poeta Aníbal

Saratoga. Cuando fui a abrir, me encontré de lleno con Néstor Agramonte,

hecho que me dejó sin habla.

Se veía más viejo y había

ganado un poco de peso, y pese a su acostumbrada indumentaria oscura, su aspecto

era sereno y su rostro despejado. Lo acompañaba una muchacha trigueña

de no más de veinticuatro años y una figura contorneada que no estaba

mal.

-¿Néstor?- pregunté por si las dudas.

-El

dramaturgo que andaba buscando - dijo sacando de improviso una botella de vino

de su vestón. Por una fracción de segundo pensé que iba a

desenvainar su puñal de sacrificio- Ella es Susana, mi nueva esposa y también

primera actriz de mi compañía.

Ayudé a Susana a quitarse

el abrigo y me sonrió como si yo hubiese dicho una palabrota.

Ya

instalados en los sillones, la velada se tornó cordial y un tanto nostálgica,

aunque ni siquiera nombramos a Josefina en nuestro diálogo. Me habló,

eso sí, que venía saliendo de los infiernos, de las prolongadas

estaciones de la angustia con una teatralidad muy propia de sus montajes. Ahora

había salido a flote, encontrando un nuevo amor y deseaba montar de nuevo

"La loca en el ático".

-Sé que la obra que escribiste-

dijo en un momento como si me contara un secreto- nos trae reminiscencias bastante

amargas a ambos, pero debemos cerrar ese ciclo estrenándola de una buena

vez. Es un gran trabajo el tuyo.

-Néstor me dijo que tu obra traduce

el mundo de las sombras- interrumpió Susana guiñándome el

ojo con cierta coquetería- Mi panacea escénica es ser esa loca en

el ático. Quiero conocer el rostro de la locura.

Fue desde el primer

comentario que Susana no me simpatizó. Un poco porque ya conocía

el signo decadente de los pigmaliones de Agramonte y sospecho que ella ignoraba

ese proceso infeccioso que era la dirección bajo su mando. Pero además

me produjo rechazo ese deseo patético de sentirse dentro de un juego escalofriante,

con una actitud del todo impostada, frívola, con olor a distorsión

de fin de semana. La creatividad ignorante es algo que no tolero a estas alturas.

Me

di cuenta tras dialogar brevemente con Agramonte y esa tal Susana, que no había

renunciado del todo al recuerdo de la primera Josefina, antes de ese montaje espectral.

Pero creo que fue la retórica envolvente de Néstor la que

me convenció de volver a las tablas con "La loca en el ático".

-¡Brindo por nuestra futura obra!- dijo alzando la copa- Y por Susana, su

protagonista.

El asunto tomó una marcha segura y en menos de dos

semanas el elenco ya estaba elegido y los ensayos comenzaban a estructurarse.

Esta vez, Agramonte respetó bastante el guión original y la escena

de la górgona dirigiendo su navío en la noche fue desarrollada con

un estilo muy sobrecargado y alegórico, logrando que los actores - representando

aldeanos aterrados ante la visión fantasmagórica- hicieran mutis

por el foro. Me di cuenta que la novela gótica no sólo funcionaba

como caja de resonancia de su concepción teatral sino que también

como leitmotiv. Si las hadas y los centauros son, en cierta media, representaciones

estáticas de la felicidad, los dholes y nefilines pueden serlo del mundo

de las pesadillas, ese tabernáculo feroz por donde se escurría la

imaginación desbordante de Néstor.

Susana deliraba sobreactuadamente

con el personaje, solazándose en esa insistente tentativa de simular una

locura parecida a la de Agramonte. A mi modo de ver era una muchacha que mostraba

snobismo y garrulería en todo, incluso en eso de argumentar que su comportamiento

excéntrico se debía al método de Stanilavsky.

Una

tarde, luego del ensayo, charlando con algunos actores de la compañía,

vimos que Susana comenzó a gritar y sacudirse en el suelo como un perro

envenenado, exclamaba que estaba posesa por una legión de demonios del

mundo antiguo. Todos nosotros la auxiliamos pensando que se trataba más

bien de una crisis epiléptica.

A nuestras espaldas oímos

unos exagerados aplausos de Agramonte, mientras Susana se retorcía de risa

en el suelo.

-¿En realidad creyeron que estaba posesa?- dijo levantándose

de golpe.

El resto de los actores respiraron aliviados y yo no pude ocultar

mi rostro de molestia, ya que el suceso no me causó ninguna gracia.

Creo

que desde entonces "La loca en el ático" fue deformada más

por Susana que por el director.

Solía llegar a altas horas de la noche

a mi departamento con unos vestidos muy ajustados. Según ella para hacer

un estudio de personaje y recopilar datos directos del autor. Pero, a pesar de

su belleza joven y desafiante, algo me hacía rechazarla.

El episodio

terminó mal. Un sábado en que llegué algo ebrio a mi casa,

tras prender las luces logré verla en el sillón de mi biblioteca

completamente desnuda, embadurnada con un caldo rojo que simulaba sangre.

-Ahora sí soy tu personaje- dijo chupándose el pulgar- Soy una vestal

desnuda en las leneas de Calígula.

Su desnudez era atractiva, pero

estaba ultrajando ese escaso cubil de mis días, mis libros, un par de papeles,

unas cuantas botellas de coñac, poca cosa, pero mío al fin. Reaccioné

mal, la tomé del brazo y la eché desnuda al pasillo con la ropa

que encontré en el piso. Antes de expulsarla le dije al oído- Sólo

eres una loca de mierda.

Tomé la decisión de hablar con Néstor

a la noche siguiente.

Cuando entré al salón de teatro, el

silencio recordaba la sordidez de los hospitales de barrio y tan sólo una

pálida luz cenital trataba de imponerse inútilmente en la oscuridad.

Avancé, casi a tientas, entre las butacas y grité varias veces el

nombre de Agramonte sin recibir respuesta. Mi voz se perdió en un eco lejano

por los altos del edificio.

Cuando traspasé el telón me recibió

un extenso pasillo que seguramente se bifurcaba entre el trastero de la utilería

y los camarines. Sin embargo, seguía en la más completa penumbra.

Recuerdo haber subido al menos seis corridas de empinadas escaleras de madera.

Trastabillé

y caí un par de escalones. Ya en el suelo boca arriba, sentí unos

llantos en los altos de la abadía que rápidamente bajaban de intensidad.

Al principio era un sollozo quebrado y débil que iba aumentando mientras

los pasos se acercaban.

Me incorporé muy asustado y seguí

a través del largo pasillo los quejidos. En la escasa luz del ventanal

distinguí una figura lánguida que se detuvo al verme. Era horrorosamente

esquelética y tenía el cabello hasta la cintura, sus ropas parecían

una madeja de harapos colgantes.

-¿Quién anda ahí?-

pregunté aterrado.

Y la figura se perdió en las sombras.

Durante

varios días estuve sin dormir. El llanto y la contrahecha imagen de ese

ser tenía tanta humanidad como sentido de lo pavoroso. Supuse que Agramonte

estaba llevando su locura demasiado lejos.

A una semana del estreno concerté

una cita con Agramonte en el café Princesa. Llegó sin demora y con

visible alegría por la inminencia del montaje. -Nunca olvides al dramaturgo-

se aconsejó a sí mismo.

No le mencioné el capítulo

con Susana porque me pareció que fragmentaría nuestros ya precarios

lazos de amistad, pero no omití detalle alguno en torno a lo que había

visto y oído aquella noche.

-El dramaturgo envuelto en su trama- respondió

tras una carcajada destemplada- La convención aconseja anunciarse antes

de una visita.

-¿Quién lloraba en ese teatro?- pregunté

sin vacilar.

Néstor guardó silencio durante unos segundos

que se me hicieron interminables.

-¡Es Susana, escritor paranoico

de los mil demonios!- contestó riéndose- Ocurre que practica el

método de Stanislavsky … tú sabes, involucrarse en el personaje

hasta ser él.

La idea cuadraba con las actitudes necias y desaforadas

de su nueva esposa y eso me tranquilizó, aunque reconozco que el papel

logró asustarme de verdad.

En fin, el día del estreno llegó

sin demora y me encontró tras bambalinas colaborando con los actores. Agramonte

estaba como un ser ubicuo en todos los detalles.

El teatro estaba lleno

y durante el primer acto, Susana actuó maravillosamente encarnando a la

heroína gótica huyendo de esa Gorgona navegante que era su otro

yo. La escena de los aldeanos huyendo del navío salió en forma brillante.

Cuando

comenzó el segundo acto, Agramonte despareció misteriosamente. Lo

busqué por los camarines y cuando entré por equivocación

al trastero de utilería, vi una imagen que me dejó sin habla: la

muñeca rubia en su ataúd de madera y los cuatro sirios encendidos.

Sentí

temor, asco, que sé yo cuantas cosas más.

-Insistes en manosear

mis recuerdos- dijo la voz de Agramonte a mis espaldas- Ella no te pertenece.

Estaba pálido y su expresión era furiosa. Tenía en la mano

el cuchillo de piedra.

-Creo que ella nunca le perteneció a nadie- le

respondí abriendo la puerta de emergencia por si intentaba atacarme.

El

llanto atronador estalló en los altos de la abadía. El público

pensó que era parte de la obra y Agramonte subió las escaleras despavorido.

Lo seguí casi pisándole los talones.

En el tijeral, justo

sobre el triángulo que unía las vigas, estaba la criatura con sus

andrajos inmundos, lloraba desconsoladamente y una antorcha brillaba en su mano.

Cuando la lumbre estuvo cerca de su cara observé unos ojos verdosos que

habría reconocido en cualquier época.

Agramonte me dedicó

una breve sonrisa de doberman y luego comenzó a delirar como un ventrílocuo

que habla con su propia creación:

-Te dije que la única

forma de inmortalizar a la heroína era inventarla. Ahí la tienes…

tú y yo la inventamos. La construimos con las sobras del afecto y ahí

la ves… es Lilit y Naamah , Susana es la heroína y Josefina, el alter ego,

habita los altos del teatro como una verdadera diosa de ultratumba merodeando

en el ático… eso es la resurrección del arte en la barca de la muerte,

de hecho esta abadía es la Isla de los Muertos, Bocklin no la podría

haber concebido mejor…¿me escuchas bien, demiurgo? , haremos de esta vieja

abadía un templo pagano, profanaremos en sus altares el centro neurálgico

de la inocencia… para que sea visitado por los Vigías Exhaustos, por los

vampiros y los ángeles de los palacios neblinosos…todos en el estreno prefecto,

en los círculos concéntricos del infierno…

Retrocedí

unos pasos y observé en ese rostro deformado por la locura, lo que quedaba

de aquella mujer diáfana y hermosa, sus hermosos cabellos rubios ahora

cebosos y lacios, llorando y aferrada a la viga, casi colgando.

-¡Miserable!-

dije tratando de estrangular a Agramonte- la convertiste en uno de los monstruos

de tu locura… ¡Miserable!…¡Hijo de puta!

Forcejeamos y me hirió

en el hombro con su puñal de piedra. Todo fue confusión y gritos.

La antorcha prendió las cortinas del escenario y un pánico aplastante

cundió en el público. Luego, una ola de gente que huía por

todas partes.

Alcancé a divisar a Agramonte tratando de apuñalarla

mientras ella se perdía en lo alto del teatro incendiando todo a su paso.

Huí eludiendo las llamas, y tropecé al borde del coro con

Susana casi asfixiada. La desperté como pude y salimos de la sala, mientras

caían las paredes y las vigas ardiendo.

A los pocos minutos todo

era fuego y aún resonaban gritos pavorosos y llantos.

En el cafetín

que está frente a la vieja abadía me instalé con Susana que

estaba notoriamente choqueada. Pedí un vodka sin hielo y vi la aglomeración

de gente contemplando el incendio. Una mezcla de ira y frustración se apoderó

de mí.

La tomé de la solapa de su abrigo, indicándole

la abadía.

-Ese es el rostro de la locura, Susana.

La dejé

ahí, mientras el teatro seguía ardiendo como impregnado en bencina.

Me

alejé en medio de esa noche.

Me despedí del recuerdo de

Josefina. Esta vez para siempre.