Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Augusto d'Halmar | Omar Cid | Autores |

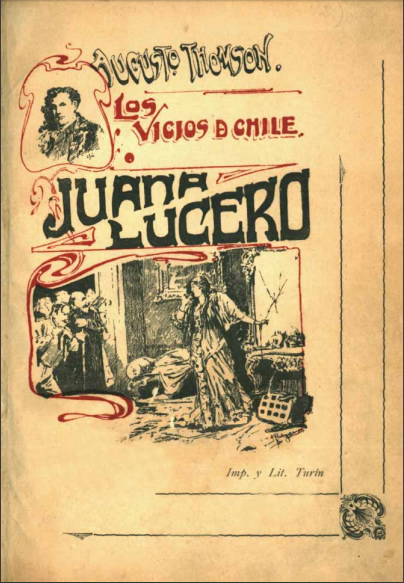

Lecturas de cuarentena: Juana Lucero y los caminos de la alteridad

Por Omar Cid*

.. .. .. .. ..

La necesidad de (re)leer. Indagar por cuenta propia, en los inicios del imaginario cultural del Chile que despierta como república, pudiera parecer inútil. Volver a las raíces de un país periférico, dependiente en lo económico, con una oligarquía colonizada desde sus fuentes de reproducción epistémica, hasta sus costumbres. Dividida en dos bandos: conservadores y liberales. Representantes los primeros de los dueños de la tierra; de la minería y la industria incipiente los segundos. Con una mesocracia que esparce su huella en el nuevo Estado, más una clase obrera, exigiendo su espacio entre palos y masacres.

En ese contexto, Augusto Thomson[1], escritor chileno nacido en 1882, recogiendo las influencias del naturalismo, del romanticismo en su cuestionamiento a la racionalidad, nos cuenta la historia de una muchacha (Juana) en el Santiago de esa época. Es curioso, el personaje al pasar los años, se transforma en un retrato icónico e incómodo; de una sociedad que navega confiada rumbo al progreso. El narrador omnisciente, nos traza un dibujo de la miseria a través de la novela  social. Sin olvidar, los destellos de ensueño que habitan en el mismo texto. Una lectura posible, es conformarse con la crítica ambiental que efectivamente existe. Otra mirada, es abordarla desde un comentario crítico decolonial que caracteriza a la instalación moderna de patriarcal, racista, clasista, excluyente y depredadora. La intelectualidad chilena, al igual que la de todo el continente recibirá su influjo, sin grandes cuestionamientos: no podía ser de otro modo. La construcción individual, base antropológica del liberalismo, la búsqueda de modelos estéticos eurocentrados; la pasión aristocrática por la libertad articulando nuevos límites regidos en la máxima del “arte por el arte”. Eran, el abanico de posibilidades al que se aspiraba.

social. Sin olvidar, los destellos de ensueño que habitan en el mismo texto. Una lectura posible, es conformarse con la crítica ambiental que efectivamente existe. Otra mirada, es abordarla desde un comentario crítico decolonial que caracteriza a la instalación moderna de patriarcal, racista, clasista, excluyente y depredadora. La intelectualidad chilena, al igual que la de todo el continente recibirá su influjo, sin grandes cuestionamientos: no podía ser de otro modo. La construcción individual, base antropológica del liberalismo, la búsqueda de modelos estéticos eurocentrados; la pasión aristocrática por la libertad articulando nuevos límites regidos en la máxima del “arte por el arte”. Eran, el abanico de posibilidades al que se aspiraba.

Quiero detenerme en la protagonista. La muchachita, hija de costurera con padre desconocido, cuyo destino incierto e infame, la golpea al quedar huérfana a los quince años.

“Intentando un irónico destino póstumo, vaya, pues, Juana Lucero a excitar compasiones en el mundo, ya que mientras lo tuvo por morada, sólo recibió de él, frases humillantes, cínicas o indiferentes” (Thomson. 1902. Prólogo.Pág.8).

El no ser, radicado en la periferia iluminada con velas, humanizado en femenino a través del nombre, es un ejercicio de provocación al Chile ilusionado con la luz eléctrica, con sus primeros vehículos sin tracción animal. Esperanzado, en los nuevos proyectos arquitectónicos que cambiaban la fisonomía de la colonia, para convertir a Santiago en un espacio cosmopolita. Ese ser moderno, al que cantan los poetas y hechiza a algunos novelistas, tiene una de sus tantas negaciones en Juana Lucero.

La lectura en su quehacer produce sentido. Examinar las voces de inicios del siglo XX, instalado en el XXI, arrastrando las cicatrices de variados hechos que impactan y dan forma al modo de enfrentar un texto, es un reconocimiento mínimo. El golpe de Estado con su vestigio de espanto y muerte, el duro proceso de recuperación de los mínimos democráticos. Enterarse casi en tiempo real, del derrumbe de los llamados “socialismos de Europa del Este” y en consecuencia, contemplar el sueño corto de un [pueblo] tentado por la manzana del fin de la historia. Entusiasmarse como muchos, con la rebelión del 18 de octubre y advertir con inquietud, las secuelas de una pandemia mundial que acelera de manera convulsa, la crisis civilizatoria que inicio su rumbo con la modernidad colonizadora. Eso, sin dejar de sopesar, la contradicción inevitable entre la vida de las especies, versus el deseo de ganancia.

Este repaso no es tranquilo. Adquiere la forma del bisturí de Frantz Fanon[2] -con él- separó la geografía literaria entre una escritura del ser y los rastros de alteridad entendiendo el concepto en la perspectiva de pobre y oprimido, según la noción de Dussel[3]. Ese otro, rescatado del ocultamiento del discurso civilizatorio, instalado desde diferentes vertientes, cuya práctica habitual a fuerza de exclusiones, ha sido un continuo asesinato epistemológico.

La heroína caída en desgracia, es vista desde el narrador, como una esclava de las pasiones de otros, naturalizando el acto de corrupción y estupro.

“…tampoco era cosa del otro mundo esto del amo y la doméstica, pan cotidiano en toda casa de Santiago, lo que a la postre es legal, pues, ya que las chinas no tienen idea del honor, justo es que sirvan de salvaguardia a los hombres útiles en la sociedad” (Pág.121)

No obstante, existe una contradicción interna, provocada por la sensación incómoda de una reflexión ineficaz, diseñada a modo de máxima para calmar las almas. Es la tensión, a la que es sometida la conciencia incapaz de escapar de sus sinsabores, desarrollados por la complicidad del silencio.

“…Eso sí que pensaba en las consecuencias de corromper a una muchacha tan joven, tan novicia…eso pudiese traer complicaciones; ¿qué cuentas rendirle entonces a Loreto, de la niña que le confiara?”.(Pág.121)

“Con todo, no dijo chus ni mus a su cónyuge, ni dio a entender a Juana que estuviese enterada de aquel secreto” (Pág.122)

En el lugar donde habitan los cuerpos sin nombre, la humanidad prostituida de la Lucero, encuentra un refugio de entendimiento. Lo que ocultan las paredes, lo que callan los rotos enaltecidos de La Plaza Yungay, es distinguido desde la sensibilidad creadora de Thompson.

“yo amo a los ignorados, reunidos aquí por la misma fatalidad, hermanos todos, pues que bebieron la misma leche maldita. Ellos son los únicos que pueden perdonarme”. (Pág.280)

Juana Lucero, era la primera parte de un proyecto de trilogía inconclusa, Thomson, abandonará pronto la línea de sus iniciales lecturas donde Zola, Víctor Hugo, Dickens, Tolstoi, jugarán un papel decisivo. Pero, esa es otra historia. Con 118 años a cuestas, esa originaria novela de aquel joven inquieto, nos interroga sobre los menospreciados de hoy. Tengo en mi mente a Joane Florvil, la sensible haitiana acusada por error de abandonar a su hija de 2 meses, muerta en la opacidad del sistema racializado. Recorro estas páginas, chocando con la fatalidad del abuso al que se somete a los niños “resguardados” del SENAME. En las penumbras del toque de queda, los presos políticos del levantamiento de octubre, nos alertan del estado de excepción permanente que se avecina. Distingo, tras las mascarillas que desfilan en busca de alimento, a los asesinados y mutilados sin culpable. Merecen ser recordados por sus nombres, inmortalizados por los poetas y novelistas que vendrán. En su momento, lo fue una suplementera de once primaveras, víctima de la prostitución infantil y que Thompson, la nombrará en una crónica de 1901 titulada “La Rapiña”. Para luego, seguir otros rumbos en la ficción comentada.

*Escritor

Subdirector Crónica Digital

_____________________________________________________

Notas

[2] Fanon Frantz. Los Condenados de la tierra. Fondo de Cultura Económica. 2010. España

.. . . .. Fanon Frantz. Piel negra, máscaras blancas. Ediciones Akal. Año 2009

[3] Dussel Enrique. Filosofía de la liberación. Fondo de Cultura Económica. Edición año 2011