En la literatura actual se cuelan personajes chilenos clasemedieros

-como la mayoría del país- nacidos San Miguel, Ñuñoa,

Recoleta, La Florida o Antofagasta y no en La Dehesa.

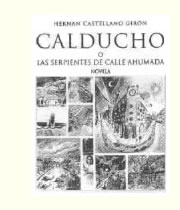

Hernán

Castellano Girón (n. 1937) en su novela Calducho o la

serpiente de la calle Ahumada (1998) nos lleva a un mundillo de

encanto y de ilusión de un niño soñador y palomilla,

sociable y curioso, llamado Hernán Castellano, (o sea, él

mismo) y sus historietas de infancia a mitad de siglo en una urbe

mesocrática (una clase media-media que era, o creía

ser, testa del país). Las aventuras se inician en su casa de

Ñuñoa, donde lo central era la radio y su serie El

Siniestro Doctor Mortis

Hernán

Castellano Girón (n. 1937) en su novela Calducho o la

serpiente de la calle Ahumada (1998) nos lleva a un mundillo de

encanto y de ilusión de un niño soñador y palomilla,

sociable y curioso, llamado Hernán Castellano, (o sea, él

mismo) y sus historietas de infancia a mitad de siglo en una urbe

mesocrática (una clase media-media que era, o creía

ser, testa del país). Las aventuras se inician en su casa de

Ñuñoa, donde lo central era la radio y su serie El

Siniestro Doctor Mortis  de

Juan Marino. O donde, de pronto, corrían frente a su casa,

para su delirio, vacas desbocadas. A ese hogar llega Rosa Millatún,

la empleada, y el Pollo Castellano (su alias del liceo) descubrirá

el sexo embrujante en la cocina del hogar. (Ahí sí

que no me toque (...) Déjeme que te la toque un poquito no

más (...) bueno, pero un ratito cortito). La novela continúa

en un Instituto Nacional de patios vigilados por el simbólico

inspector führer. El escolar patiperro y pajero, un antihéroe,

cimarrea por las calles y cines de una metrópolis amable: el

barrio Brasil, la Quinta Normal o el Zoológico. El fabulador

recrea leyendas urbanas (¿perdidas?), usando fotos, dibujos,

cantos, chistes, dichos y refranes, memorias y crónicas y le

da un sello y, también, una poética, a los recuerdos

del Pollo.

de

Juan Marino. O donde, de pronto, corrían frente a su casa,

para su delirio, vacas desbocadas. A ese hogar llega Rosa Millatún,

la empleada, y el Pollo Castellano (su alias del liceo) descubrirá

el sexo embrujante en la cocina del hogar. (Ahí sí

que no me toque (...) Déjeme que te la toque un poquito no

más (...) bueno, pero un ratito cortito). La novela continúa

en un Instituto Nacional de patios vigilados por el simbólico

inspector führer. El escolar patiperro y pajero, un antihéroe,

cimarrea por las calles y cines de una metrópolis amable: el

barrio Brasil, la Quinta Normal o el Zoológico. El fabulador

recrea leyendas urbanas (¿perdidas?), usando fotos, dibujos,

cantos, chistes, dichos y refranes, memorias y crónicas y le

da un sello y, también, una poética, a los recuerdos

del Pollo.

La novela, situada en la picaresca americana, tiene algo de un Henry

Miller angelical, del humor de Bryce Echenique y de Cabrera Infante

de La Habana para un Infante difunto. A veces Hernán

Castellano abusa de los retratos detenidos, mas su obra tiene un humor

y un experimento insólito de una búsqueda muy auténtica

y esencial.

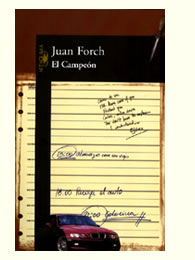

Juan

Forch (n. 1948) en su novela El campeón (2002) está

a la era de la desilusión, los años 90. Es un día

en la vida de El Campeón, un gerente yuppie de 35 años,

ávido trepador, de autos caros, ropa de marca y una novia,

la fina Colorina (una doctora que creció en calle Alcántara

- todo un status la calle Alcántara) una damisela que tira

como las diosas. El new rich, fans de Madonna y Björk,

tiene doble vida: nació en San Miguel (San Miguel, se entiende,

es el cliché literario de una comuna popular, izquierdista

y combativa), fue educado en la esfumada Alemania comunista, (un ente

llamado RDA) y

Juan

Forch (n. 1948) en su novela El campeón (2002) está

a la era de la desilusión, los años 90. Es un día

en la vida de El Campeón, un gerente yuppie de 35 años,

ávido trepador, de autos caros, ropa de marca y una novia,

la fina Colorina (una doctora que creció en calle Alcántara

- todo un status la calle Alcántara) una damisela que tira

como las diosas. El new rich, fans de Madonna y Björk,

tiene doble vida: nació en San Miguel (San Miguel, se entiende,

es el cliché literario de una comuna popular, izquierdista

y combativa), fue educado en la esfumada Alemania comunista, (un ente

llamado RDA) y es hijo de un profe comunista que estuvo preso en Chacabuco. Con un

hermano que hace filantropía en un hogar de menores. O sea,

un currículo como el ajo para un gerente chileno standard.

El Campeón es un prototipo del gerente sin historia,

o de inventado pedegrí que surfea entre empresarios de rúbrica

pinochetista. Pero se le nota lo chulo. Le roe la rata pues, en el

fondo, él sabe bien que nunca somos lo que tenemos. Hasta que,

esa noche, su pasado -glacial y filoso, su cruel miseria- se desnuda.

es hijo de un profe comunista que estuvo preso en Chacabuco. Con un

hermano que hace filantropía en un hogar de menores. O sea,

un currículo como el ajo para un gerente chileno standard.

El Campeón es un prototipo del gerente sin historia,

o de inventado pedegrí que surfea entre empresarios de rúbrica

pinochetista. Pero se le nota lo chulo. Le roe la rata pues, en el

fondo, él sabe bien que nunca somos lo que tenemos. Hasta que,

esa noche, su pasado -glacial y filoso, su cruel miseria- se desnuda.

El libro le lleva un tonito coloquial: descaro en el habla, charlas

mordaces, despacho rápido y enfático de dudas profundas

con un género que viaja desde la comedia al melodrama.

El Campeón es una novela política: el gerente

vergonzante justifica todo el día su acomodo al discurso vigente.

Y, en última instancia, al explicar las traiciones -una madre

destruida- el malo es el padre del Campeón, el viejo comunista.

Caramba, caramba, carambón: el humillado y el golpeado, el

encarcelado y exiliado, es el responsable del caradurismo del Campeón.

Pues, debo decirlo, El Campeón es también el

molde fiel del pelotudo. En fin. Hay una tradición literaria

de matar al padre. Esto es, en cambio, hueviar al padre. El

padre (el único personaje con identidad, sin atriciones ni

cargos de culpa) es el malo de la película. Por eso es un melodrama

político de baja intensidad. El poder que violó mujeres

y metió ratas vivas en las vaginas no es culpable, ni siquiera

ha sido juzgado. Al igual que el dictador real, en esta novela el

poder es absuelto por loco. Dentro de lo posible.

Patricio

Jara (n. 1974) ha escrito una novela sobre la fundación,

El sangrador (2002). Al pueblo boliviano de Elvira llegan dos

dentistas jóvenes y Apolonio Mancuso, el viejo flebótomo,

62 años, queda cesante. Mancuso no tira la toalla y, positivista,

encantado con su oficio, ante la competencia, confiado en sus fuerzas,

decide darle valor agregado a su servicio y construye un taladro dental,

para componer muelas y no sacarlas. Pero, en Elvira, nadie le cree.

(Yo habría hecho lo mismo, qué dolor). Ante el desaire,

toma sus pilchas y emigra al sur.

Patricio

Jara (n. 1974) ha escrito una novela sobre la fundación,

El sangrador (2002). Al pueblo boliviano de Elvira llegan dos

dentistas jóvenes y Apolonio Mancuso, el viejo flebótomo,

62 años, queda cesante. Mancuso no tira la toalla y, positivista,

encantado con su oficio, ante la competencia, confiado en sus fuerzas,

decide darle valor agregado a su servicio y construye un taladro dental,

para componer muelas y no sacarlas. Pero, en Elvira, nadie le cree.

(Yo habría hecho lo mismo, qué dolor). Ante el desaire,

toma sus pilchas y emigra al sur.

En 1872 llega a Antofagasta boliviana con su taladro embalado. Allí

recibió el portazo de la soberbia médica y  del

público. Pero, inicia una campaña de marketing, asesorado

por el imprentero y publicista, Gregorio Poncini, asaz anarquista,

se entenderá. Así el dentista logró pacientes

y una cierta gloria. Mas, sin desearlo, se ve envuelto en una asonada

de montoneros que desean derrocar al gobierno y surgen malentendidos

políticos por la uña encarnada de un milico. (Los milicos

-como las mujeres- repugnan la ambigüedad). Apolonio es un dentista

digno y no se deja ningunear.

del

público. Pero, inicia una campaña de marketing, asesorado

por el imprentero y publicista, Gregorio Poncini, asaz anarquista,

se entenderá. Así el dentista logró pacientes

y una cierta gloria. Mas, sin desearlo, se ve envuelto en una asonada

de montoneros que desean derrocar al gobierno y surgen malentendidos

políticos por la uña encarnada de un milico. (Los milicos

-como las mujeres- repugnan la ambigüedad). Apolonio es un dentista

digno y no se deja ningunear.

Ha envejecido con cierto decoro, sabe estar solo, trabaja en lo que

le gusta, orgulloso de su servicio y de la gracia de dar bienestar.

Novela soft, escrita en tono bajo, sin aspavientos ni desmedidas

exageraciones. El joven Patricio Jara elude el realismo mágico

de Macondo y también el manierismo de Mcondo, con un estilo

asociado a la nueva usanza de fábulas históricas, como

las del argentino Federico Andahazi. Cerca del naturalismo costumbrista,

tipo de novela decimonónica, lineal, sin fragmentación

ni variación del punto de vista.

Tres personajes del pueblo, (lo que ahora se llama gente), chulos

de nuestra identidad. Somos todos chulos.