Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Paola Andrade | Autores |

RAHUE/IMAGINARIO SUR

Paola Andrade-Cantero

(Compilación)

PRÓLOGO

.. .. .. .. ..

Rico en saber y en vida, como has vuelto,

comprendes ya qué significan las Ítacas.

Cavafis

Los caciques Catrihual, Iyil y Canihu fueron testigos presenciales en 1793, cuando se firmó el Tratado de Paz de Las Canoas. En él quedó establecido que desde el río de Las Canoas, hasta la Cordillera podía ser habitado por españoles. Luego que la ciudad de Osorno fuera, destruida durante el levantamiento general mapuche en 1598, el lado poniente de la ciudad conocido como Rahue, continuaba siendo mapuche-huilliche. De esta forma el territorio inicia su historia occidental, desde la autonomía que era posible en las difíciles circunstancias establecidas por la invasión europea.

Este tratado de paz, según Anselmo Nuyado[1], debe ser leído circunscrito al espectro de las políticas expansionistas mundiales. El tratado fue una especie de salvavidas, una opción para los conquistadores que, deprimido su poderío, necesitaban imperiosamente reforzar su imperio. Sellar la paz, serviría de ejemplo a muchos otros en los nuevos territorios, al norte de Osorno. Sin embargo, el documento establecía que Rahue seguiría siendo una isla indígena. Un territorio, con la ventaja que tras algunas jornadas de viaje, se encontraba con el mar, y que a pesar de todo intento de dominación política, continuaba funcionando según sus propias reglas. Visto así, transcurridos los años, no es difícil entender por qué el sector, se conciba discordante, dentro de la provincia osornina, al arrastrar consigo una genuina herencia de autonomía.

Perteneciente ya al estado chileno, desde alrededor de 1870, diversas familias compran terrenos y comienza la construcción del villorrio. Desde 1910 en adelante comienza un acelerado poblamiento del sector, se crean industrias, un cuerpo policial y centros de salud; aparecen las sociedades mutualista y los clubes deportivos. La ciudad rahuina iniciaba de lleno su camino, ahora reconocida por el estado chileno como una nueva comuna en 1921.

En la segunda mitad del siglo XX, producto de la inmigración campo-ciudad y la erradicación de tomas en Osorno, hacen su aparición diversos campamentos en los bordes del río y de los cerros. A fines de siglo aparece el concepto de villas, familias de clase media copan los sectores altos de Rahue. Pero, producto de una acelerada reestructuración nacional en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, Rahue pierde su condición de comuna. Su reposición, como tal, depende ahora de su tramitación final en el senado.

CÍRCULO DE LOS LUJURIOSOS

Como sector asfixiado por la cultura del latifundio que prevalece en la ciudad, libre de complejos y sesgos a los que en alguna ocasión ha sido condenada, Rahue ha buscado formas para hablar de sí misma y fue desde la poesía que pudo en plenitud hacerlo.

Sorteada la pulsión de circunscribir este texto a un análisis de proselitismo vecinal y de comunitaria utopía, podemos afirmar que esta muestra es  una exposición de un contexto particular: la poética del sur. Esta territorialización del acto de escribir, no obstante el equívoco esencial de limitarla, ha cumplido su tarea desde “la tensión de un escribir contra la historia, contra la tradición y desde los márgenes”.

una exposición de un contexto particular: la poética del sur. Esta territorialización del acto de escribir, no obstante el equívoco esencial de limitarla, ha cumplido su tarea desde “la tensión de un escribir contra la historia, contra la tradición y desde los márgenes”.

Este corpus, debería constituirse en una fotografía de la poesía rahuina. Un intento por posicionar esta historia como observada desde el futuro, pensada quizás para quienes se inician en el tránsito por la poesía, el testimonio o, la historiografía poética. Proponemos una panorámica que ponga en valor las identidades históricamente negadas por el eurocentrismo y que nace alejada de los centros de poder. Rahue/ Imaginario Sur, se visibiliza, en esta muestra, a partir de diversas publicaciones: artesanales, autoeditadas o de reconocidas editoriales en algunos casos.

La estructura del libro se da en una división tácita entre quienes escriben “sobre Rahue”; afuerinos avecindados escribiendo “desde Rahue” y finalmente los “nacidos y criados” en Rahue.

La trayectoria de los autores convocados es heterogénea. Algunos como Delia Domínguez y el profesor Eugenio Matus Romo han sido traducidos a varios idiomas. Juan Carlos Carvallo y Christian Oyarzo sustentan su camino en el escenario local. Están los inéditos, Cecilia Pérez y Mauricio Bello. Los que escriben sin grandes afanes literarios como Patricio Riquelme, Elena Borquez y Omar Andrade. Están quienes asumen filigrana de sujeto cristiano como Gabriel Venegas y, por otro lado, las evas, Ximena Burgos y Roxana Miranda quienes intentan desafiar el sistema patriarcal usando este mismo código. Por otras constelaciones sureñas van Jorge Velásquez, Héctor Pérez, Javier Milanca y finalmente los que transitan con renovados códigos: Jaime Huenún, Paulo Huirimilla y Persus Nibaes.

Lamentamos[2] la ausencia de Salvador Sanfuentes (1817-1860), poeta, abogado y político, cuyo poema dedicado a Rahue, debe ser el más antiguo que se haya escrito y que apareció en una antigua antología, hasta ahora, imposible de hallar; al igual que el libro Rahue en el corazón, editado por Héctor Veliz Pérez-Millán, y que acoge el trabajo del taller literario de la biblioteca de la población Schilling[3].

Es sabido que Delia Domínguez no es rahuina, no obstante las peculiaridades de su trabajo poético, con preponderancia del paisaje campesino y cercanía a lo lárico, motivan el poema “Compañero de agua”. Más allá que sólo la alusión paisajística, la intención de este texto, es referir la aguerrida historia de las comunidades que han habitado el borde del río. Por eso se percibe con “corazón de potro solo/ Sangre de caudal triste y combativo”. La voz declara: “Yo conozco tu temple” y: “hay en tu sonido una nostalgia antigua como la muerte misma, o como el principio de las cosas que lloran”.

Además del cliché sobre el furor salvaje del sur y sus habitantes, encontramos una virtual mirada épica y universalizadora del paisaje. Asimismo, este “Rahue moreno”, expresado desde el abatimiento del hablante, describe un horizonte histórico y antropológico vivo: “Despierta la verdad conmigo, indio poeta/ desde esta latitud somos América”. A la manera del Canto General de Neruda, la poeta dibuja una naturaleza brava, reflejo de quienes la habitan, insertos en un contexto de barbarie y colonialismo.

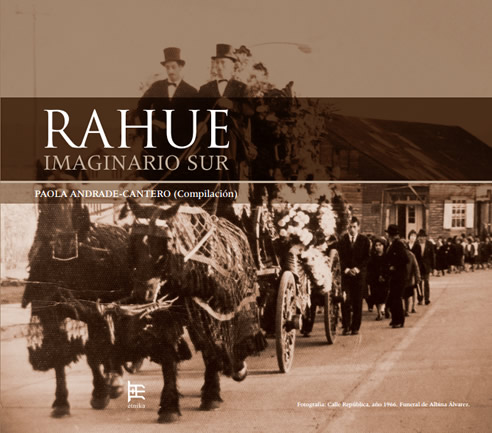

Los textos de César Millaihueique pueden ser resumidos en una sola palabra: wekufe. Este concepto alude a entidades o fuerzas que perturban y sobre todo destruyen el equilibrio, capaces de provocar la maldad en el ser humano, mapuche o winka: “Te acuerdas Teófilo Grob de aquellas terribles noches cuando el wekufe brillaba en tus ojos azules y pasabas balas y maldecías…”. El poema transcurre en dos tiempos históricos que se unen por la crueldad y por una manifiesta indefensión del hablante. El primer relato acontece en 1859, cuando el territorio de la familia es emboscado a manos de un conocido terrateniente; este recuerdo se entrecruza con el de supuestas torturas que aluden a la dictadura militar chilena. En el segundo momento, el único consuelo del hablante es el regreso a la desdibujada Nolgyehue: “¡esos campos ya no te pertenecen!/ ¡esas tierras están lejos!”. Los textos de Millaihueique se manifiestan como en un ensueño entre los sucesos reales y lo anhelado. A su vez en “Epu kiñe” (Fragmento), el delirio de la pérdida representa el presente y, al mismo tiempo, la decadencia de éste, consecuencia del despojo sufrido por el habitante antiguo, representado en la “peregrinación” por calle República, la vereda donde transitan quienes emigraron, posterior a la pérdida de la tierra.

La poética de Juan Carlos Carvallo, transita desde la nostalgia de un tiempo poético ya extinto, el de la niñez, como también desde la necesidad de manifestar la marginalidad. Estas declaraciones tienen como escenario los barrios antiguos de Ovejería y Rahue, identificándolos como espacios políticos: “como de tierra y piedra nos cultivamos/para la mano fuerte obrera que construye el destino”. Quizá la expresión de lo lárico en Carvallo sea un correlato de la poesía de Millaihueique, que relata la decadencia, consecuencia de las injusticias campesinas que el poeta observa en las calles de Rahue: “Donde estoy si no estás tú en mi transitar en mis recuerdos, nueva y madura vena de mi infancia adolescencia: cuna, ave, polvo y piedra, que me diste alas en el ocaso de mediaguas o casetas de aquel gobierno”.

Jaime Huenún, escribe aquello que la memoria provee del relato comunitario. Es así como el acto de escribir deviene transformación espiritual y sobre todo recuperación del antiguo mago y poeta al mismo tiempo. La resignificación de las historias pasadas, para Huenún, se manifiesta, sin separarse del presente. El poeta asienta la premisa que, mientras en la traducción de estos relatos haya una imagen manifiesta de un sincretismo amorfo, que compromete y corrompe con una modernidad etérea a aquellos sectores que aún no salen de su vocación rural, las fisuras históricas permanecerán intactas. Su propuesta es la recuperación de la esencia del lenguaje y la verdadera identidad ancestral, a través del tránsito poético.

La matanza de Forrahue, ocurrida en la zona rural de Rahue en 1912, se circunscribe en el relato de las invisibilizadas epopeyas de los pueblos originarios. En este hecho de sangre, 25 “indios” fueron asesinados a manos de guardianes de las fuerzas de orden, según relatan los medios escritos de la época. Huenún, sitúa este momento en —aparentes— diversas escenografías que contribuyen a la visualización de un solo espacio histórico del duelo: el sur. Al ritmo de una ranchera de Cuco Sanchez, leemos a Juan (Acum), en sus últimas horas de vida campesina: “Rematado dicen que fue, /aunque ya había muerto/ mucho antes que dejara de cantar/ esa ranchera”.

En esta tarea de escribir para comprender el Rahue de hoy, que acoge a los mapuche-huilliches despojados de su cultura, encontramos en el poema Seis (Campamento Pampa Schilling), una expresión de la soledad, el desmedro y la negación de sí mismos a la que han sido obligados históricamente: ¡Es arte de brujos! —grito— / ¡Escupan esas visiones! /Nadie/ me responde, nadie.

Desde la Población Esperanza, frente a Rahue donde vivió su niñez, el poeta Huenún ejecuta un proceso de instrumentalización de la lengua del winka, como una forma de recuperar y preservar la memoria original de la familia y la comunidad, constituyéndose de esta forma en weupife o guardián del legado ancestral.

Juan Paulo Huirimilla, sitúa su canto en el futuro del tiempo que prefieren la mayoría de los escritores mapuches, es decir en el presente. Su indagación identitaria y testimonial de la memoria perdida es realizada desde el reconocimiento del mapuche-huilliche como un ser esencialmente hibrido o champurreo. “El cinema en koa y en latín mal hablado se troncha /en mapudungün con el rock de la urbe / Iluminada por un rey”. Es por esto que la función simbólica en la poesía de Huirimilla entremezcla el sueño, el mito, el latín, el mapuchezungun y el inglés comercial, elementos que conviven en una natural expresión lingüística.

En “El combate naval de Rahue” (enero 2010) de Jorge Loncón, las situaciones y personajes forman parte de un imaginario sincrónico entre el narrador y sus oyentes (lectores). La estatua del toro de Osorno, el Chancho Lorenzo junto a personajes reales y algunos poetas de esta muestra, comparten un rol reinterpretativo de Rahue y dan un marco de referencia propio de los relatos orales. El juego de predicciones: “Llegará el día en que la capital de Osorno sea Quenac”, forma parte de las formas que escogió Loncón para desmitificar acontecimientos histórico-políticos demasiado serios en Rahue. La realidad conocida es desarmada de forma tal, que la función evasiva, tomada de los discursos orales, genera catarsis transformadora, de las discrepancias comunitarias, en expresiones lúdicas e imágenes de corte bélicas a irónicas.

En los “Pichi Epew” o cuentos breves de Javier Milanca encontramos la descripción de una ciudad conflictuada. El mestizaje, la marginalidad, el racismo y el machismo alcanzan su máxima expresividad en la crítica a la estatua del toro: “Refriega que los tontos de Osorno le hicieron una estatua a un toro en la plaza para alardear la producción lechera y no un monumento a las vacas como era debido”. El análisis propuesto por Milanca, en voz del personaje poeta, es equivalente a la expresión española “pan y toro”, o “pan y circo” que proclama habitantes alienados y evita por medio del populismo, una explosión social a propósito de las injusticias latentes. Más que narrar un instante, un hecho de una historia en específico, el personaje descrito es el relato mismo. Un esbozo, de quien ya como poeta, ya como peluquero, como ser triste, desamparado es consecuente con su mirada crítica de aquellos “otros” que no son él porque son: “todo el mundo porque en Osorno todo el mundo se cree descendiente de alemanes, nadie quiere serlo de esclavos por deudas ni de trabajadores vencidos, pero con mucha esperanza”. El poeta se sabe con una marca de origen, de la cual escribe y lee ante multitudes en los estadios. “Esclavitud por deudas”, es un relato con maña cronológica que recuerda a un nuevo historiador, contador de una realidad chunga, igualmente llamada “sucia”. Es la historia de los hijos de la conquista europea, los hijos de la gran chingada, los huérfanos de la nación, por eso la realidad es relatada desde lo indecoroso. Desde el rapto, desde la pérdida de la capacidad del decir, de la pérdida de la ñuke mapu reemplazada por la Virgen María, el bar, el box de Rahue.

Persus Nibaes, convoca a observar el desarrollo de un relato en el que el dialogo es el centro. El estilo escogido, permite dejar actuar libremente a los personajes y de esta forma se esboza su carácter. El tema del viaje es un periplo entre las calles Ejército y Victoria, de Rahue Bajo. Durante el cual es posible observar elementos culturales, gastronómicos, políticos y religiosos de la comunidad sureña. Su desplazamiento por esta calle se suma a otros que hemos encontrado con frecuencia en los textos de esta muestra. Constituyéndose en el escenario de la peregrinación, una calzada de Emaús, que propone un aprendizaje. Siguiendo esta línea de interpretación, aparece un profeta analfabeto que grita a los cuatro vientos los salmos de la Biblia: “—Wuacho y ese caballero no sabe leer ni escribir, yo no sé cómo se puede saberlos los Salmos de memoria, pero lo he escuchado predicar y se sabe otras partes de la Biblia y todo de memoria”.

El relato es una concatenación de escenas, donde los personajes se turnan para salir ante el espectador-lector. Los “actantes”, desde distintos niveles de importancia en los hechos, toman el papel de la primera voz. Al ocupar este lugar, intentan instalar su personal e inmutable verdad. El dialogo permite escuchar a quienes hablan y la mediación de un narrador se percibe irrelevante. Los protagonistas del relato “La moto”, se comportan con astucia y moralidad poco clara, propia de los textos de corte picaresco. El final es resuelto con estas mismas claves, las de un determinismo y un afán moralizante que no olvida la presencia del humor, a la manera de un Lazarillo de Tormes.

En los textos de Bernardo Colipán, hay remembranza e idealización del espacio rural y el anhelo de preservación de éste. Los poemas que forman parte del libro Comarcas, son una especie de bitácora poética que da cuenta de la conformación de un territorio, y el quebrantamiento de la inocencia con el ingreso a la modernidad. En este proceso de formación de una ciudad, la transgresión va de la mano con la bastardía de nombre y de origen.

Un territorio salvaje, sin ley, que se entrecruza con las rancheras, los usos caribeños y el acid western de Jim Jarmusch, mostrando un punto medio entre ruralidad y modernidad. El texto muestra marcas de heterogeneidad, por ello hay diversos discursos dialogantes. La naturaleza juega un rol relevante, las formas específicas de sociabilización de la comunidad y la cultura popular se expresan de forma particular. Nos encontramos frente a un libro fundacional en cuanto al espacio de la comarca. Un ensayo sobre la ocupación violenta de las tierras del sur de Chile, como la de Rahue en específico, la representación de un lugar ficcional en que han convivido las fracturas históricas. En general, hallamos elementos de emigración campo-ciudad, nostalgia por el territorio del origen y sobre todo, en este caso, el simulacro del western. Esta readaptación libre del género, establece la lógica de lo incompleto, o la condena de lo inacabado. Es la declaración de que el territorio, siempre será una ciudad en proyecto, pues su nacimiento desde el quebrantamiento lo ha condenado para siempre: “Vine aquí porque me dijeron que vivía el silencio”. La incertidumbre de lo “narrado”, la compleja realidad, el paisaje americano, el viaje y la búsqueda de una identidad perdida, hacen posible que estos textos nos recuerden cierta atmósfera de la novela Pedro Páramo.

RAHUE, CIUDAD IMAGINADA

Para estos apuntes sobre los imaginarios poéticos sur, hemos escogido a los autores que expresamente nominan a Rahue en sus discursos.

El primer escenario en el que podemos localizar estas poéticas es desde el establecimiento del “espacio rahuino” como un lugar de frontera. Un imaginario que expone un cruce entre violencia, querellas colectivas e individuales, cultura local versus global, entre otros. La frontera, podría ser definida como un espacio autónomo, integrado por individuos que interactúan a partir de un común acervo cultural. Quienes al traspasar el límite, y confrontados al “más allá”, se sentirían privados de la protección que da la identidad. El estar fuera del espacio de la matriz original, provoca una sensación de orfandad “muerte” y posteriormente el “nascere”, a otra dimensión vital. La literatura de frontera, en tanto área ficccional, despliega una función de custodia, de quienes habitan una “nación específica”. Nación en el más amplio significado, aquel que da pertenencia a un colectivo. Desplazarse fuera de ella, es la representación de un desgarramiento histórico. En Antropología de las fronteras, recopilado por Miguel Olmos Aguilera, Edgar Morín dice: “en la historia… la frontera y el enemigo han desempeñado un papel considerable para la constitución de la identidad nacional. La frontera circunscribe la zona de integridad, de inviolabilidad”.

Traspasar el umbral de la frontera representaría un paradigma de riesgos latentes. La pérdida de la identidad, no sólo es la pérdida del nombre propio, de la familia, cuyos hijos deben ser cedidos a “otros” de manera involuntaria como en los textos de Milanca; sino que también, en el adoctrinamiento cultural para convertirse en una unidad-cuerpo-homogéneo, anulando la individualidad y el arraigo con la tierra fronteriza. Definir la noción de frontera, es aproximarse a elementos de diverso origen y disciplinas. Una de las muchas definiciones en Antropología de las fronteras es una directa asociación a “orilla” la cual: “designa un área que forma parte de una totalidad, específicamente la que está en las orillas de la región interior de un país”. Aunque la “orilla”, no es la frontera en sí, la asociación no es arbitraria, el ser “orilla”, es una característica de la frontera. La “orilla” conlleva el concepto de caída. En el borde peligroso, existe el riesgo de sucumbir, hundirse, perecer, lo que obliga a una atenta vigilia, porque de diversas fuentes viene el riesgo.

El espacio de la frontera, podría ser considerada como una heterotopía de crisis, la que según Foucault, “se constituiría como un lugar prohibido, reservado a los individuos que se encuentran, en relación a la sociedad y al medio humano en el interior del cual viven, en estado de crisis”. Es decir, el límite no se daría si no hubiera algo que limitar, Rahue-Osorno. Aunque la frontera, forma parte de un país, de una institucionalidad política específica, no se refleja en él, y si lo hiciera vería una imagen distorsionada de sí misma, porque su realidad es completamente divergente y única. La frontera que nace destinada a ser un “no lugar”, es la reproducción hasta el infinito, de una sociedad, injusta y de inequidad e iniquidad.

Cuando un escritor/a escribe sobre un espacio de frontera, permite visibilizar las problemáticas presentes en un lugar otro, que alejado de la gran urbe tiene sus propias reglas de convivencia. Asimismo, el sur es el lugar perfecto de las contradicciones. Las imágenes de otro tiempo, perdido quizá, continúan latentes subterráneamente apoderándose de los textos, como todo lo que la compone.

En segundo término, en las poéticas anteriormente nombradas, encontramos las huellas de hibridez y desarraigo. Las formas lingüísticas y estructurales usadas comunican una voz eminentemente mestiza, cuyo uso serviría para difundir la cultura lingüística mapuche-huillliche, junto a muchas otras. Pero de alguna forma también con ello, hay implícita una propuesta de construcción e investigación, de un conflicto latente. La congestión del lenguaje propone la pérdida de una idealizada plenitud lingüística, traspasada por el colonialismo español. Néstor García Canclini, en relación a los textos en los que subyace esta problemática afirma: “En ocasiones…se pasa metonímica o metafóricamente elementos de un discurso a otro. En otros casos, el sujeto acepta descentrarse de su historia y desempeña varios papeles —incompatibles y contradictorios de un modo no dialectico— (…) y pueden tramar narrativas bifrontes y —hasta si se quiere (…)— esquizofrénicas”.

Mecanismos como el estilo directo libre, el uso de anglicismos, latinismos, el mapuchezungún, la intercalación de voces diversas, expresas o no, la intertextualidad, se justifican cuando se pretende recrear una sociedad hibrida, donde el anverso y el reverso se intercalan en medio de la barbarie semicosmopolita. Un ambiente social desigual que subsiste en la cotidianidad de la alienación inconsciente de su composición. Para el teórico literario ruso Mijail Bajtín una lengua “es un conjunto de discursos divergentes, contestatarios y dialogantes”. Así, este tipo de escritura obliga al lector a desdoblarse y perseguir a los personajes monologantes. Precisa un lector alerta para descomponer y recomponer las piezas que procura el lenguaje escrito, en su afán por recrear un tiempo de develamientos de protestas escritas que proponen sacar a la luz las verdades.

Dentro de este contexto, es relevante señalar la vital presencia de los poetas llamados etnoculturales, quienes se expresan desde una personal certeza: la de haber sido llamados a hablar por otras voces, la de los antecesores que no pudieron hacerlo. Es por eso que la trasmisión se hace con marcas en plural y generalmente en primera persona, reafirmando con esto su acercamiento al testimonio, a recrear un tiempo real idealizado y a la responsabilidad política con su pueblo.

Podemos encontrar el epeu (relato) y el ül (canto), así como la combinación libre de estos cantos propios de la cultura mapuche-huilliche, con elementos interculturales lingüísticos como onomatopeyas, jergas y una construcción libre que muchas veces apela a la inter e intratextualidad. Estas características, expresan un profundo anhelo de resignificar los códigos de una memoria silenciada que se transparenta en el intento de descolonizar, dando cuenta de la hibridez de sus prácticas poéticas.

Un tercer elemento es la ciudad. Históricamente la ciudad ha sido el espacio donde la modernidad se expresa, cuya función primordial, refiere la instalación de instancias de trabajo, donde el habitante pierde su expresa individualidad, en tanto sea componente que proviene de comunidades con características únicas y singulares, las que se expresan de mejor manera en un ámbito rural. Un ejemplo de esto es la ciudad representada por Millaihueique, como “La ciudad de Osorno se ríe en nuestra cara”, luego, este habitante rural solo se convertirá en mera fuerza de trabajo.

La mediación de la tecnología, otro elemento propio de las ciudades y su mayor expresividad se expresa en los hábitos de consumo que procuran un individualismo, y que en esta misma lógica obligan al sujeto a apartarse de sus hábitos de vida en comunidad. Es por todo esto, que el trauma del paso desde la comarca a ciudad moderna, refiere una fragmentación social de la cual los escritores dan cuenta en sus textos. Este cambio es la pérdida final de la esperanza en la recuperación de las identidades conectadas con la tierra, la autosustentación y la sobrevivencia a partir de la dinámica que procura la vida en comunidades pequeñas, rurales o semirurales. Rahue significa el tránsito, la convergencia de estos dos polos y connota el temor a una —eminente— expuesta inocencia.

IMAGINARIOS POÉTICOS SUR

Con el mismo ímpetu que José Victorino Lastarria propuso en su discurso inaugural, la búsqueda de un ideal de literatura eminentemente nacional, hoy los discursos poéticos de la provincia generan uno que se levanta distinto de la urbe y en evidente confrontación con un estado homogéneo y único.

Las poéticas del sur de Chile, cuya locación se da desde la octava región (centro sur) hasta las regiones más extremas, entre cuyos representantes encontramos a Astrid Fugellie o el mítico Rolando Cárdenas, se han caracterizado por jugar un rol desacralizador del discurso centralista de la metrópoli. Estas poéticas, representan un bastión de la memoria. Un espacio que da cuenta de un tipo de convivencia en vías de extinción, una negación de la modernidad y sobre todo una percepción de un particular mundo preservado en la solidaridad. Encontramos una heterogeneidad cultural que si bien la ciudad procura, es leída como contaminada, con rasgos poco nítidos y cuyo quehacer está más ligado al mercado. No así las escrituras de la provincia que pueden estar más cerca de la oralidad, y de alguna forma como es el caso de los escritores mapuche-huilliche son las traductoras de una cosmovisión, de un saber y de una historia que, mito mediante, es o fue real en estos espacios únicos. Con este corpus se completaría en Rahue el panorama circular que Ángel Rama, postuló en 1960 como los tres requisitos indispensables para la existencia de una “literatura”: “la existencia de un conjunto de productores literarios, más o menos conscientes de su papel; un conjunto de receptores, que forman los distintos tipos de público sin los cuales la obra no vive; y un mecanismo transmisor (de modo general, un lenguaje que se traduce en estilos), que vincula a los unos con los otros”.

La poesía, vale como dispositivo capaz de instalar en la escritura aquello que la realidad perdió, nunca tuvo y/o cree necesitar. Es por eso, que las poéticas de Rahue se transforman en una especie de Bildungsroman rahuino irresuelto, en cuanto a que narra un proceso, una historización. En una sociedad desgarrada es necesaria una conexión entre un mundo y otro.

Desde esta perspectiva, las identidades son retratadas como fragmentadas, al conducirse en un campo social corto de vista. En este ámbito los textos poéticos se transforman en los ejes reordenadores del arte emergente, constituyéndose en ejercicios de libertad. A partir de la literatura se puede reelaborar y reconstruir el concepto de nación, se trata de una labor de paráfrasis, de aquello que no se puede decir, porque aún no existe. Las poéticas brevemente analizadas son una declaración de principios, una lucha por reivindicaciones y por extensión, una amenaza, una posibilidad de desestabilización del sistema controlador, de allí la necesaria ambigüedad en su expresión. Desde este simulacro, se puede hablar en voz alta y la memoria, ya no es olvido.

Rahue ciudad imaginada o imaginaria, en estas poéticas, es la historia de la posesión del territorio, su escritura cumple un rol de complemento de una nación donde perviven otras y, en donde se cumple a cabalidad lo dicho por Tolstoi. “Describe tu aldea y serás universal”.

Rahue, diciembre 2014

* * *

NOTAS

[1] Presidente del Instituto de Cultura, Ciencia y Tecnología Mapuche-Williche de Osorno.

[2] Tampoco son incluidos en esta oportunidad los poetas rahuinos ganadores del concurso de poesía Pablo Neruda del festival campesino, cuya inauguración con bailes rancheros era en la Feria Rahue. Faltan los escritores del semillero del Liceo Rahue. Tres pequeños libros fueron el fruto del trabajo de taller liderado por el profesor Jaime Cárdenas, a principios de los ochenta, en un tiempo que publicar era privilegio de pocos. Finalmente falta Federico Tatter, mítico y misterioso personaje, integrante del grupo Pala de Osorno, habitante de Rahue Dos.

[3] En aquel entonces (2007) la biblioteca estaba a cargo de la profesora Cecilia Marchant.