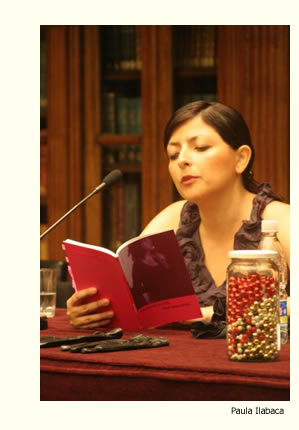

Ilabaca Núñez, Paula. La perla suelta. Santiago: Cuarto Propio. 88 pp.

Dile que me morí atragantada; que me morí de la risa y luminosa, mejor.

La perla suelta (2009) de Paula Ilabaca

Por Arnaldo Donoso

Dado un muro, ¿qué pasa detrás? / ―Hay hombres

construyendo otro muro. Frente a ese muro vuélvase

a la proposición: «Dado un muro, ¿qué pasa detrás?»

―Hay hombres construyendo otro muro frente al cual

usted está preguntando: DADO UN MURO….

Juan Luis Martínez

Desde Completa (2003) Paula Ilabaca ha publicado alrededor de 400 páginas que ejercen una la mayor resistencia a cualquier linde genérico. Felipe Becerra dice en su postfacio a La perla suelta que la escritura de Paula susurra en una arritmia “Indecisa entre poesía y prosa”. Concedo el lugar privilegiado del susurro en todo lo que he leído de Paula Ilabaca, sobre todo por su relación con el ensayo de Barthes “El susurro de la lengua”, el “ruido límite”, entre  el ruido y la música del goce de la lengua cuando funciona bien, susurro diferenciado del farfullo que consiste en los mensajes fallidos, puro ruido y cacareo. No obstante, me parece que el juicio de Felipe 1) se centra más en su lectura de La perla suelta más que en la escritura de Paula y 2) actúa como una sujeción maniquea (poesía/prosa) que niega la fascinación por renunciar a un inicio y a un fin, por resistir (en) los bordes, mantenerse tránsfuga, presente en la serie comprendida por Completa, la ciudad lucía (2006) y La perla suelta. En otras palabras creo simplemente que La perla suelta nuevamente vence las disfunciones y constricciones disciplinares-genéricas, pues privilegia en extremo “el poder estético de sentir” al tiempo que se desliza contaminada por directrices como las del texto del epígrafe ―“El espacio” de La nueva novela― en un juego de velocidades y lentitudes.

el ruido y la música del goce de la lengua cuando funciona bien, susurro diferenciado del farfullo que consiste en los mensajes fallidos, puro ruido y cacareo. No obstante, me parece que el juicio de Felipe 1) se centra más en su lectura de La perla suelta más que en la escritura de Paula y 2) actúa como una sujeción maniquea (poesía/prosa) que niega la fascinación por renunciar a un inicio y a un fin, por resistir (en) los bordes, mantenerse tránsfuga, presente en la serie comprendida por Completa, la ciudad lucía (2006) y La perla suelta. En otras palabras creo simplemente que La perla suelta nuevamente vence las disfunciones y constricciones disciplinares-genéricas, pues privilegia en extremo “el poder estético de sentir” al tiempo que se desliza contaminada por directrices como las del texto del epígrafe ―“El espacio” de La nueva novela― en un juego de velocidades y lentitudes.

De modo que no puede hablarse sino de flujo, de movimiento, de interrupciones. Veo con claridad ese juego de vencer las constricciones, de avanzar complejidades, de la velocidad y lentitud, por ejemplo, en ese “ya que venga otra cosa” de La perla suelta, en las minúsculas de la ciudad lucía, en la textura empalagosa de la miel tragada en la performance Corrección de la voz, en la rotura del papel de las lecturas públicas y el pliegue femenino de los títulos de los libros de Paula. Cuando Héctor Hernández caracteriza la escritura de Paula Ilabaca en “El Carnaval mental del Deseo” cuestiona el tipo y rótulo escritura femenina al pensar lo femenino como una categoría que “no es propiedad de un género, ni siquiera del literario [sic] que descompone su propia ficción y que descomprime las posibilidades múltiples de una autoría”. De allí a que no pueda territorializarse, cercarse, con correlaciones formales o formalistas Completa, la ciudad lucía o La perla suelta.

Toda esta poesía es distinta y merece otro tratamiento. Otro sistema. Logro entender esta red textual según la siguiente proposición de Félix Guattari: “El poder estético de sentir, aunque similar de derecho a los otros poderes como el de pensar filosóficamente, de conocer científicamente, de actuar políticamente, nos parece que está pasando a ocupar una posición privilegiada dentro de [… las enunciaciones de] nuestra época”. Desde el trabajo de portada de La perla suelta, me refiero a la inquietante captura de video de la performance Corrección de la voz de Paula, el secuestro de la velocidad del vídeo, la intervención del cromatismo, el cuerpo como intersección, hasta el contraste de los colores que exigen luz natural para leer las solapas, hay una manipulación hiperestética. Vuelvo sobre la idea de Hernández sobre la ficción y la autoría (categorías tan trabajadas y generales, o tan vacías o infinitas, depende) afectadas por la descompresión y la descomposición a fin de conectarla con la idea de paradigma estético-procesual. “El poder estético de sentir” se comporta como el horizonte de sucesos del súper agujero negro situado en medio de la galaxia: no hay forma de escapar de ese horizonte tras el que se esconde el movimiento, el intercambio de energía, flujos y fuerzas. Es imperceptible, porque mueve todo el exterior.

Llegados a este punto corresponde indicar dos cosas respecto de cómo se inserta en el paradigma estético una escritura como la de Paula. Por una parte, se pliega densamente al proceso de escritura, pero no en la forma seria que otros trabajos ha observado (uno mío), con la crisis y lo sufriente por delante, como reflejo de quién sabe qué. Generalmente la crítica se cierra a la risa (Nieves Alonso y otros), pero es absurda esa seriedad. Desde mi perspectiva hay más burla, y carnaval si incluyo a Héctor, que crisis u odio en La perla suelta: “le irrita todo lo que parece ir en serio”; “ya que venga otra cosa”; “Entonces era pura risa de burla y enorme”; “El medio trabajito; de joyería”; “Se puso contenta al tiro”; “a ella, a quién más, a la perla”; etc. Esa risa es el farfullo que corta el susurro, lo que le falta para respirar. De hecho, para el enfoque esquizoanalítico es muy sana. Por otra parte ―y ahora abarco la serie completa― pienso que en tanto soporte de multiplicidad, autorreflexividad, cambios de velocidad, conexiones, delirio, intensidad, risa, etc., esta forma de hacer poesía sería inactual si no deviniese minoritaria, si no trabajase una praxis poético-política, como notan desde registros convergentes la profesora Patricia Espinosa y Héctor Hernández. En tanto la vida en sociedad se ha estetizado ha emergido un horizonte crítico que cuestiona y problematiza sus implicaciones.

Si el libro ideal sería “aquel que lo distribuye todo […] en una sola página, en una misma playa: acontecimientos vividos, determinaciones históricas, conceptos pensados, individuos, grupos y formaciones sociales” como plantean Deleuze y Guattari, ¿es posible escribir ese libro salvando las aparentes contradicciones ético-estéticas? Nada de ello es posible si no existiese el encierro autista de la perla. Aquí hay una arquitectura disciplinaria, el “territorio básico”, y un régimen que como todo régimen o disciplina engendra su resistencia y en el libro es observable gracias al devenir animal. “Los devenires resisten al poder en cuanto rompen los espacios cerrados, las identidades y la división de reinos” (Mario Rodríguez). En La perla suelta se generan funciones, conexiones, devenires minoritarios y multiplicidades desde que se dice “yo no soy esa” (Ilabaca cit. Mari Trini; o cit. Paulina Rubio).

Aun hablando de encierro autista versus resistencia, nada se resuelve en la pura polaridad. En La perla suelta todo pasa por la liberación de varios devenires o alianzas, cuyo vértice es el de “yegua sarnosa”. Devenir femenino + animal, porque según Deleuze todos los devenires comienzan y pasan por el devenir-mujer. “Es la llave de los otros devenires”. Debe considerarse que esta liberación/fuga ha sido paulatina. La tangente última del proceso es la emergencia del devenir y el olvido de los nombres, la antimemoria. En Completa y la ciudad lucía proliferan nombres, el propio y de una alter-ego, mientras que en La perla suelta desaparece todo nombre propio y se desencadenan los devenires. La constante en la serie son los códigos estructurales y disciplinarios masculinos (agentes molares) que se conmutan siempre por “personajes conceptuales” que en este último libro se traducen en el eunuco (que custodia la cama), el amo (el remake del esclavista), el rey (panóptico, que duerme con los ojos abiertos), el joyero (que vuelve regular/dócil a la perla barroca).

Insisto, a Paula le interesan los ritmos, no los géneros: “no sé si [escribo] prosa poética, sino más bien un ritmo […] son los ritmos del lenguaje los que me motivan” (Ilabaca entrevistada por Alejandro Lavquén, Punto Final 668, agosto de 2008). “Los límites ya nos aburrieron”, dice Diego Ramírez, cosa que me combina además con el epígrafe. Así funciona la “capacidad estética de sentir”.

Hoy pensar, escribir, exponer, crear, son una opción política: “quien dice creación dice responsabilidad de la instancia creadora con respecto a lo creado” (Guattari). Si el cuerpo y la docilidad (la ficción) y el encierro (la autoría) son las coordenadas de las que huye La perla suelta, son el movimiento, el desbocamiento (la descomposición) y la intensidad (la descompresión) sus liberaciones. Huye de cualquier “lector mínimo”. No es ni más ni menos de lo mismo, sino más de lo próximo. Esta perla suelta secuestra un vértigo hilarante, denso y exquisito, abierto a las más diversas y ricas posibilidades de experimentación estética y discursiva.

Fotografía: Pamela Domínguez