MEDIO

COCIDOS

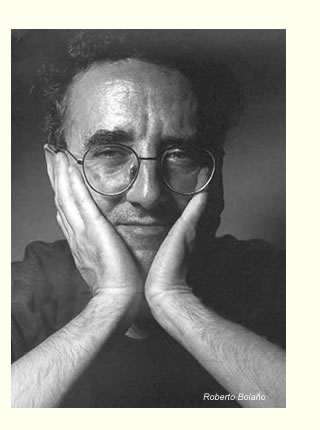

Por

Álvaro Bisama

Revista

de Libros de El Mercurio, Domingo 25 de Marzo de 2007

Mientras

espero el arribo de El secreto del mal y La universidad desconocida

releo Los perros románticos y Tres, de Roberto Bolaño.

No lo hacía hace tiempo y el acto de la relectura se me antoja como un

ejercicio algo extraño. No porque la lírica de Bolaño sea

específicamente confesional sino porque a la luz de su gigantesca fama

póstuma, estos poemas lucen como artefactos sumamente personales, apuntes

a la deriva, las viñetas de lo que escribe un narrador cuando no está

escribiendo, o algo así. Porque la poesía de Bolaño posee

una complejidad intimista  que

asusta a veces, como si quisiera ser épica pero se quedara sin aire en

el camino, al punto de terminar luciendo como las notas de un observador del fin

del mundo, fragmentos quebrados de un lugar que ha explotado. Son, en cierto modo,

pedazos de una trama que es narrada desde ese delicado territorio donde la vigilia

se mezcla con el sueño. Los poemas de Bolaño tienen algo de ese

surrealismo de animé, de aquellos paisajes apocalípticos entrevistos

como los fotogramas finales de alguna serie o película. En esos lugares

—que son los paraderos de micro de un universo paralelo, tal vez—, el mundo ha

estallado y los personajes caminan en una tierra baldía esgrimiendo el

poco garbo que les queda. Es una imaginería de ciencia ficción descascarada

y embutida en una lírica doblada hacia dentro, algo podrida pero inevitable

y elocuente. Son la clase de textos de quien ha fundado una vanguardia y se ha

ido al diablo, estrellándose contra la realidad. Son los textos de quien

contempla su propio pasado y se pregunta si estuvo a la altura de los mitos que

intentó derribar. Son los poemas del testigo, del que sobrevivió,

de aquel a quien le quedó su propia palabra rota como saldo de la masacre

colectiva. Puede que de ahí venga la necesidad de los héroes en

la obra de Bolaño, esa angustia por apuntar con una mano los gestos

mismos de una épica mientras que con la otra se los borra, se los extirpa.

Porque su poesía sale de los escombros de las vanguardias leídas

como santuarios de la incorrección o leprosarios. Hay algo testimonial

ahí: como si las confesiones del autor estuvieran escritas en los márgenes

de libros ajenos, en los límites de un proyecto invisible y total que apenas

alcanzamos a ver. Es una poesía extrañamente profética. Su

tono elegiaco es de quien se cuenta entre los muertos desde hace un buen tiempo,

como si la distancia que separa al escritor de sus fantasmas no fuera más

que un velo mínimo, imperceptible. En los poemas de Bolaño, desde

los manifiestos que firmara colectivamente con Mario Santiago hasta la sección

de poemas detectivescos de Los perros románticos, hay una suerte

de más allá o más acá iluminado con una fosforescencía

inquietante: es la luz de ciertos objetos —los libros, las hagiografías

de escritores, la propia experiencia— separados de sí mismos y puestos

en ridículo. Porque Bolaño intuye su lugar en la tradición.

Sabe que es, ante todo, un lector. Un lector de sí mismo y de los otros.

Un lector perdido en la biblioteca. Un lector parriano pero también lihneano:

vibra en él la contemplación de la literatura como un oficio patético,

una colección viva y ridicula y obligatoria de fetiches, mitos y piñatas

donde todos —autor y lectores— han terminado "mirando las cosas por última

vez, pero sin verlas, como espectros, como ranas en el fondo de un pozo, (...)

maniacos depresivos en la inabarcable sala del Infierno (...) A medio hacer, ni

crudos ni cocidos, bipolares capaces de cabalgar el huracán".

que

asusta a veces, como si quisiera ser épica pero se quedara sin aire en

el camino, al punto de terminar luciendo como las notas de un observador del fin

del mundo, fragmentos quebrados de un lugar que ha explotado. Son, en cierto modo,

pedazos de una trama que es narrada desde ese delicado territorio donde la vigilia

se mezcla con el sueño. Los poemas de Bolaño tienen algo de ese

surrealismo de animé, de aquellos paisajes apocalípticos entrevistos

como los fotogramas finales de alguna serie o película. En esos lugares

—que son los paraderos de micro de un universo paralelo, tal vez—, el mundo ha

estallado y los personajes caminan en una tierra baldía esgrimiendo el

poco garbo que les queda. Es una imaginería de ciencia ficción descascarada

y embutida en una lírica doblada hacia dentro, algo podrida pero inevitable

y elocuente. Son la clase de textos de quien ha fundado una vanguardia y se ha

ido al diablo, estrellándose contra la realidad. Son los textos de quien

contempla su propio pasado y se pregunta si estuvo a la altura de los mitos que

intentó derribar. Son los poemas del testigo, del que sobrevivió,

de aquel a quien le quedó su propia palabra rota como saldo de la masacre

colectiva. Puede que de ahí venga la necesidad de los héroes en

la obra de Bolaño, esa angustia por apuntar con una mano los gestos

mismos de una épica mientras que con la otra se los borra, se los extirpa.

Porque su poesía sale de los escombros de las vanguardias leídas

como santuarios de la incorrección o leprosarios. Hay algo testimonial

ahí: como si las confesiones del autor estuvieran escritas en los márgenes

de libros ajenos, en los límites de un proyecto invisible y total que apenas

alcanzamos a ver. Es una poesía extrañamente profética. Su

tono elegiaco es de quien se cuenta entre los muertos desde hace un buen tiempo,

como si la distancia que separa al escritor de sus fantasmas no fuera más

que un velo mínimo, imperceptible. En los poemas de Bolaño, desde

los manifiestos que firmara colectivamente con Mario Santiago hasta la sección

de poemas detectivescos de Los perros románticos, hay una suerte

de más allá o más acá iluminado con una fosforescencía

inquietante: es la luz de ciertos objetos —los libros, las hagiografías

de escritores, la propia experiencia— separados de sí mismos y puestos

en ridículo. Porque Bolaño intuye su lugar en la tradición.

Sabe que es, ante todo, un lector. Un lector de sí mismo y de los otros.

Un lector perdido en la biblioteca. Un lector parriano pero también lihneano:

vibra en él la contemplación de la literatura como un oficio patético,

una colección viva y ridicula y obligatoria de fetiches, mitos y piñatas

donde todos —autor y lectores— han terminado "mirando las cosas por última

vez, pero sin verlas, como espectros, como ranas en el fondo de un pozo, (...)

maniacos depresivos en la inabarcable sala del Infierno (...) A medio hacer, ni

crudos ni cocidos, bipolares capaces de cabalgar el huracán".