Proyecto

Patrimonio - 2008 | index | Roberto Bolaño | Carlos Almonte | Autores |

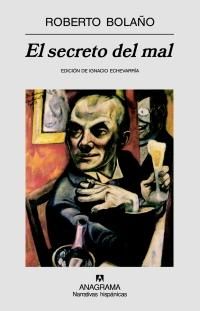

El secreto del mal: un secreto a medias

Por Carlos Almonte

en http://garciamadero.blogspot.com

Sospecha momentánea

La primera reacción de un sujeto lector, ante el hecho de un editor hurgando en los archivos de un recientemente fallecido escritor exitoso, es de sospecha, me parece. Teorías conspirativas en que aparecen ganancias económicas, escritores fantasmas, egos personales y truculencia de variados tipos, cuentan el recíproco encanto, o desencanto, de los lectores de la obra encontrada, editada y publicada a total arbitrio de los instintos y gustos personales del editor –selección, disposición, correcciones varias, etc.-.

Así las cosas, al comenzar la lectura, aún rondaban por mi cabeza diversas teorías, relacionadas con historias tan curiosas como textos originales de Capote encontrados en una mesita de hotel, o de Rilke bajo unas piedras. Durante un par de hojas pensé que un escritor como Bolaño, siempre al borde de  la tripa al aire, no podía estar paseándose entre arquitecturas blandas y maduras señoras silenciosas. Demoré tres largas páginas en encontrar la voz de Bolaño, poderosa y cristalina, al interior del primer relato: “Eran lo que en aquellos lejanos años se conocía como solteronas y arrastraban ese destino como podían, es decir mal, o en el mejor de los casos de una forma resignada y oscura que iba dejando huellas imperceptibles en las cosas o en los recuerdos de las cosas que uno tiene después, cuando todo se ha desvanecido”. Y esa voz elegante y desencantada, que opta siempre por el más azul de los caminos, me devolvió la tranquilidad.

la tripa al aire, no podía estar paseándose entre arquitecturas blandas y maduras señoras silenciosas. Demoré tres largas páginas en encontrar la voz de Bolaño, poderosa y cristalina, al interior del primer relato: “Eran lo que en aquellos lejanos años se conocía como solteronas y arrastraban ese destino como podían, es decir mal, o en el mejor de los casos de una forma resignada y oscura que iba dejando huellas imperceptibles en las cosas o en los recuerdos de las cosas que uno tiene después, cuando todo se ha desvanecido”. Y esa voz elegante y desencantada, que opta siempre por el más azul de los caminos, me devolvió la tranquilidad.

Relatos

“El hijo del coronel”, es acaso el cuento más acabado de la primera mitad del libro. En una extraña secuencia (extraña para Bolaño, extraña de por sí), se narra una historia de zombies, militares y científicos que experimentan con seres humanos; historia que, cosa curiosa dado el tenor de la antología, llega hasta el final -o algo que podría considerarse como final-. No se produce en este caso el corte de aire que sucede en la mayoría de los demás casos. Si bien el uso del español de España, tan detestado por los lectores latinoamericanos (lo que hace sospechar que Bolaño escribía en esa jerga, o que tal vez no alcanzó a traducir el texto a jergas más amables, o que este cuento en especial estaba escrito en ese tipo de español) enfada a ratos, no es tan recurrente como para terminar el cuento hablando a “tíos”, “coños” y “cojones”. En este caso, lo que empieza como sueño, termina como película, podríamos decir en clarísima intención de parodia.

“Sabios de Sodoma” es donde el libro toma un vuelo acorde a lo esperado: Bolaño por sí mismo y en sí mismo. El relato, en dos versiones, según la nota preliminar, aunque bien pudiera pensarse en un mayor complemento que eso, deja ver a ratos al Bolaño de Tres que sueña con escritores que caminan y se encuentran, detestan todo y vuelven a sus lugares de origen. Acá Naipaul, por quien Bolaño una vez más confiesa su admiración, es quien recorre Buenos Aires, en versión poética, la primera, en versión anecdótica, la segunda. Tal vez hay una salida, un apunte o nota a pie de página, en la mención de Fresán; tal vez, y sólo tal vez, se escapa un tanto del tono fictivo, o quizás sólo suena a huida. En cualquier caso, es un relato logrado, en sus dos versiones. A la primera le falta una línea. A la segunda puede que ninguna, lo que es bastante decir.

Luego de una larguísima y tediosa descripción -con sus consecuentes derivaciones- de una fotografía de intelectuales y artistas franceses (“Laberinto”), en la que por supuesto hay sexo, cafés, calles y hombres solos, se llega, o desemboca, a un conocido comentario sobre Martín Fierro. El concluyente “hay que releer a Borges otra vez” (lo que nos ubica, al menos, en una tercera lectura) nos lleva a una verdad, al parecer, ineludible para todos, y en especial para Bolaño: Borges es el gran padre de la literatura latinoamericana y su relación –me refiero a la de Bolaño y Borges- se circunscribe al más puro hecho literario que pueda, o no pueda, narrarse. Ambos van y vienen, con el desparpajo de los que se reconocen frente a un espejo y no sonríen, porque no tienen para qué. La evidencia no los marca en absoluto, ni siquiera en la más cerrada intimidad.

En “Crímenes” volvemos a Ciudad Juárez, aunque acá se llame Calama; esa extraña ciudad al norte de Chile (al norte de México), enclavada en el corazón del desierto de Atacama (Sonora). El símil no es gratuito y los seguidores de la radialidad de la obra bolañiana, estarán, una vez más, satisfechos. El texto a ratos logra cautivar, sobre todo en la tensión “final”, en que se confronta a la víctima (o el simulacro de víctima), con el asesino (o el simulacro de asesino).

En “No sé leer”, Bolaño viaja a Chile, ya de adulto. Habla de lo que significa para él ser jurado, de apart-hoteles, de ferias de libros, de revistas femeninas en papel suave y un muy poco interesante etcétera. La narración se centra en Lautaro, hijo de Bolaño y Carolina, quien expone su talento en esquivar el sensor de las puertas automáticas de los centros comerciales y tiendas. Luego aparece Andrea, cuyo arte consiste en aparecer y desaparecer; y poco más. El relato más parece una excusa para hablar de las gracias del hijo y de su anfitriona, quien seguramente, ya al exterior de la ficción, habrá comentado unas dos millones de veces la existencia de este cuento.

“Bronceado” y “El provocador”, resultan medianamente interesantes en cuanto al uso de la contingencia y actualidad. El primero retrata la moda de las estrellas –de cine, de la música, etc.- que adoptan niños de países tercermundistas; un aspecto nuevo en la narrativa de Bolaño, el entrecruzar temas de farándula y pobreza. “El provocador” retrata (intenta hacerlo, o esa era, tal vez, su intención primera), a un sujeto que porta carteles con leyendas provocativas en protestas que se originan por la guerra de Iraq. Este último caso no pasa de ser lo que se lee, es decir, un intento, un muy primer esbozo, un esqueleto. No había necesidad de llevar tan lejos el rescate, en mi opinión.

“Músculos” (protohistoria, o derivado, de Una novelita Lumpen) aborda a personajes aparentemente superficiales, preocupados de su aspecto físico y un corpus de reflexiones interiores, ligadas a la solidaridad, a la filantropía, y hasta a la filosofía.

Tal vez “Muerte de Ulises” sea uno de los cuentos más emocionantes de la colección. Bolaño acá rinde homenaje a su gran amigo y compañero de armas literarias, Ulises Lima (Mario Santiago). Es uno de los casos en que más se lamenta la ausencia de final. Bolaño ya adulto viaja invitado a la Feria del Libro en Guadalajara, pero en el mismo aeropuerto del DF, se arrepiente y antes de tomar la conexión, decide el cambio de planes y se interna en las calles de la ciudad de su juventud. No sólo se interna entre edificios y semáforos, también en los recuerdos, en la amistad y en su propia vida. Es un ejercicio notable, sensible y lleno de imágenes que emocionan, como el intento de llegar a un departamento vacío, sentarse afuera, esperar inútilmente a que se abra aquella puerta e incluso la aparente contradicción que representan los músicos y fans vecinos de Lima.

“La Jornadas del Caos” funciona como cuento final. Es sabido –o confesado- por el propio editor en la nota preliminar, que el orden de los archivos encontrados (STORIX y STOREC), no fue respetado. En este sentido, “Las Jornadas del Caos”, representa una despedida, una conciencia de final, un testamento. Es, por lo demás, otro caso claro de incompletitud, como todo el libro.

Utilidad de un arte trunco

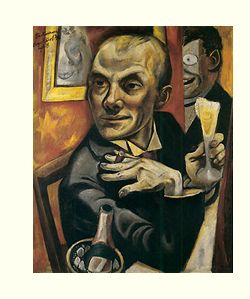

El interés obvio de El secreto del mal radica en saber que se está leyendo a Bolaño. Su voz, para bien o para mal, está presente en cada texto. Hay acá un cierto fetichismo magnificado en el acto de lectura. Hay un cierto grado de homenaje y tal vez de agradecimiento, de parte de cada lector. Hay complicidad y comprensión, en cada ausencia de final. Hay también una esperanza de encontrar al mejor Bolaño, ese de la revolución en Liberia, ese del desierto de Sonora, ese del balneario en que radica Wieder. Existe, en este último sentido, decepción, al encontrarse con ejercicios truncos, frases recortadas y cuentos a medio proceso, literalmente. Es como encontrarse frente a una pintura de Rembrandt sólo con dos o tres líneas sobre el lienzo; como ir de paseo en avioneta, pero sólo sentarse en el hangar y bajarse antes de que el motor se ponga en marcha; como leer relatos de un escritor genial que no tuvo la ocasión de terminarlos.

Cabe preguntarse por el objetivo de un acto como el de publicar una obra como ésta. Y, además de las respuestas evidentes y que dicen relación con los negocios, puede agradecerse un nuevo acercamiento, una nueva visita al “Jardín Bolaño”, donde se adivinan –allá al fondo, tras la niebla- robles gigantescos, arbustos demenciales y laberintos de intrincados diseños, junto a flores que recien nacen y otras mal cuidadas, o que han sido mutiladas. El secreto del mal vendría siendo como un tallo, un almácigo que el paisajista enorme y talentoso dejo a un lado para rescatar después. Y bueno, sucede que el paisajista ha muerto y ha llegado un cortador de césped, torpe y ambicioso, dispuesto a lo que sea por mantener el parque como está y, en lo posible, aumentar el flujo de visitas.

El secreto del mal bien pudo haber quedado en el más oscuro bit, del más lejano archivo de la última carpeta, en el computador de Bolaño en Blanes. Y no habría pasado nada, absolutamente nada. Los textos terminados están prestados de publicaciones anteriores y el resto es una colección de voces sueltas, de conversaciones, de expresiones incompletas; lo que redunda, hacia el final, en un sentimiento extraordinariamente encontrado; placer a ratos, a párrafos, y esa sensación atónita de terminar cuando en realidad no se termina.

Así, El secreto del mal, pasa a ser un texto prescindible al interior de la gran obra de Bolaño, un objeto para coleccionistas o fanáticos, que ven desde la tribuna cómo se suceden las historias: sin final, sin desarrollo, sin inicio.