Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Autores |

"Escribir es escuchar: Rodolfo Walsh, reportero en Chile (1970-1971)"

Extracto del prólogo escrito por Felipe Reyes F.

Carbón Libros, 108 páginas

Publicado en BARROQUITA, 17 de febrero de 2024

Tweet .. .. .. .. ..

¿Para quién estamos escribiendo? A comienzos de la década de los setenta Rodolfo Walsh se enfrentaba a dos caminos de signos contrarios que se repelen: había recorrido la ruta de la adulación por sus primeros libros y la escisión hacia un ripioso rechazo a fines de los años sesenta.

“Cuando la tarea política se vuelve una alternativa”, escribe en su diario, como un paréntesis o un momento bisagra. Son los años en que escribe crónicas para la revista Panorama, a cambio de un ingreso diminuto que sostenía la débil economía doméstica después de un período de sobrevivencia precaria. En enero de 1969 anota en su diario: “Yo entro en Panorama como un derrotado, por causas ajenas a mi voluntad, y porque esa voluntad no es lo bastante fuerte para buscar otras salidas. Estoy harto de mi pobreza, y siquiera por algunos meses quisiera remediarla”.

También escribe artículos para el nuevo diario La Opinión, símil porteño del francés Le Monde. El medio argentino era un tabloide de 24 páginas que prescindía de la fotografía, la que era remplazaba por ilustraciones. “Un diario selectivo, de información y análisis, que no intenta ocuparse de todos los temas superficialmente sino de los fundamentales en profundidad”, aseguraba el creador y director Jacobo Timerman, quien convocó a un equipo con oficio de artesano y eficacia confirmada: Horacio Verbitsky, Juan Gelman, Miguel Bonasso, Paco Urondo, entre otros colaboradores. “Los redactores pretenden crear un órgano informativo que satisfaga principalmente a la juventud preocupada por este apasionante mundo contemporáneo, sus excesos, sus prodigios, su dolor”, anunciaba una nota de la revista Panorama.

En esa época, los diarios y revistas enviaban a sus cronistas a recorrer otros mundos. El reportero dedicaba amaneceres y sobremesas a desentrañar personajes, tramas y argumentos. Después de unos cuantos días, había suficientes historias en la libreta de anotaciones, en la retina y los oídos del enviado. Así, el cronista daba cuenta de un acontecimiento y sus engranajes, mientras los lectores compraban diarios y revistas de a cientos y a miles, para informarse, ser testigo y viajar al lugar de los hechos en esa lectura.

*

Su trabajo de cronista para la revista Panorama significaba una inversión importante de tiempo de reporteo y escritura; un requerimiento mayor de asimetría peligrosa por la retribución recibida. Walsh había dejado de escribir y publicar ficción seducido por las posibilidades estético–políticas del periodismo de investigación, el testimonio y la denuncia, ganarse la vida escribiendo. Emprende viajes a la provincia argentina elaborando narraciones labradas con visos de antropología cultural y retrato etnográfico de brillo narrativo, que da soporte a un relato que se apropia del tempo y la cadencia del lenguaje de sus protagonistas, prolongando sus cavilaciones sobre la función de la literatura y su papel histórico. En la citada entrevista con Piglia, Walsh declaraba: “Es probable que el arte de la ficción esté alcanzando su esplendoroso final, esplendoroso como todos los finales, en el sentido probable de que un nuevo tipo de sociedad y nuevas formas de producción exijan un nuevo tipo de arte más documental, mucho más atenido a lo que es mostrable”. Son los años de su ingreso a la organización revolucionaria Montoneros, en la que asume responsabilidades como jefe de inteligencia planificando diversas acciones militares. Pronto ve las fisuras y debilidades del programa y cuestiona las decisiones de la conducción nacional de una organización que comienza a hacer aguas, hasta hundirse irremediablemente.

*Un tiempo en la que toda la materia de su escritura se derrama en las crónicas y artículos por encargo y en la puesta en marcha y funcionamiento de

medios obreros, como el Semanario de la Confederación General del Trabajo (CGT); el Semanario Villero que dirigió y después la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA). Época en la que aborda su propio vuelo kamikaze postergando la ficción, eludiendo escribir una novela sobre el proceso revolucionario para terminar fundiéndose con él. En marzo de 1971 escribe en su diario: “No puedo o no quiero volver a escribir para un limitado público de críticos o snobs. Quiero volver a escribir ficción, pero una ficción que incorpore la experiencia política, y todas las otras experiencias. Para eso debo salir de un chaleco de fuerza”.

¿Un hombre de su tiempo?

De una generación que se tomó en serio todo. Una voluntad de lucha y de cambio. El espíritu insurrecto de la revolución cubana, las revueltas estudiantiles del sesenta y ocho, la Primavera de Praga, la masacre de Tlatelolco, el Cordobazo, la Escuela de las Américas, los golpes de Estado y sus decretos de extirpación, como un tumor maligno. El Che Guevara había sido extinguido (Walsh escribe: “Creo que los habaneros tardaron un poco en acostumbrarse a él, su humor frío y seco, tan porteño, debía caerles como un chubasco. Cuando lo entendieron, era uno de los hombres más queridos de Cuba. Da un poco de vergüenza estar aquí sentado frente a una máquina de escribir, aun sabiendo que eso también es una especie de fatalidad, aun si uno pudiera consolarse con la idea de que es una fatalidad que sirve para algo. Dicho más simplemente: nos cuesta a muchos eludir la vergüenza, no de estar vivos –porque no es el deseo de la muerte, es su contrario, la fuerza de la revolución–, sino de que Guevara haya muerto con tan pocos alrededor”), en una operación militar parecida a una intervención quirúrgica destinada a solucionar de raíz la mortal multiplicación de células cancerígenas que invadían el órgano enfermo, como metástasis del cuerpo americano.

También el cuerpo de Walsh, su voz, su escritura. El militante devora al escritor: la sangre se tiñe del color de la tinta. La tinta se tiñe del color de la sangre.

*El resto es historia conocida: el horror de la dictadura de Videla y cía., toda la sangre y todas esas muertes: la de su hija Vicky –y la tristemente célebre carta dirigida a ella–; la de amigos, como la de Paco Urondo, hasta su propia muerte y desaparición –de su cuerpo y sus escritos inéditos– en marzo de 1977, emboscado por un Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada luego de redactar y repartir su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, una reflexión estratégica sobre las razones y las acciones del golpe militar en la que el rigor de su análisis y la retórica de su prosa son hoy parte de su legado, siempre “fiel al compromiso de dar testimonio en tiempos difíciles”. Cientos de páginas de una enciclopedia de parábolas y leyendas que se enmarañan con un mito en permanente deconstrucción, tejiendo una biografía devenida en animita.

Cargado de cosas que pesanPara 1970, Walsh ya era un nombre propio, que ya sentía el peso de “las valijas en la espalda”. La materia prima de los mitos y estampitas de su propia leyenda: sus libros, esas investigaciones poniendo todo el cuerpo, su paso por Cuba y la agencia Prensa Latina, la militancia activa, los medios obreros y la vida clandestina; una hoja de vida copiosa, de movimiento fértil de arrojo y contradicción. En abril de 1970 anota en su diario: “Escribo con la punta de tres dedos de cada mano, lentamente, como si aprendiera dactilografía, ganando tiempo en realidad, cargado de cosas que pesan. Pesan, pienso, porque están mal acomodadas, como un montón de valijas y paquetes que me hubieran puesto a la espalda, y que yo no pudiera controlar, aunque por supuesto estoy dispuesto a llevarlas hasta el fin”. La escritura por encargo no se detiene. Gasta sus días en las colaboraciones para el diario La Opinión y Siete Días, y algunos artículos para Panorama, dejando atrás las crónicas sobre tradiciones y formas de vida en la provincia argentina publicadas en la misma revista, junto a las fotos de Pablo Alonso. Su prontuario impreso y vital lo convertía en un hombre “marcado” en el ecosistema periodístico argentino, un nombre propio incómodo en las oficinas de directores y editores. Todos confiaban en su probada eficacia como “colaborador”, pero como parte del equipo estable de redacción, “ni en pedo”. A él tampoco le interesaba. En enero de 1970, escribe en su diario: “He resuelto –pero casi lo resolvieron los demás por mí, los demás que ven en mí una especie de héroe que no puede mancharse– no entrar fijo en Panorama, pase lo que pase. No me voy a morir de hambre, supongo, y sin embargo, estuve tan cerca de entregarme, tan asustado”. Al mes siguiente, agobiado por el extenso trabajo que le demanda la investigación y escritura de una crónica por encargo y el exiguo pago recibido, anota en su diario: “Conclusión evidente: no puedo volver a hacer notas para Siete Días, ni Panorama, ni probablemente ninguna otra revista, salvo esporádicamente, cuando no lo necesite de verdad, y sean ellos los que me necesiten a mí. La cara de la necesidad es lo primero que ellos ven. Bien, pero hay que trabajar para ganarse la vida, hay que trabajar en política, hay que trabajar en literatura. Hay que hacer las tres cosas al mismo tiempo”.

En octubre de 1970, Walsh viaja a Bolivia. Va a escuchar, a presenciar y a escribir sobre el nuevo presidente de la república, Juan José Torres –quien se hace del poder el 7 de octubre de ese mismo año, amparado en un levantamiento popular integrado por trabajadores, campesinos, universitarios y un sector de las fuerzas armadas–, “el general proletario”, un atípico militar “corpulento, aunque bajo de estatura, de trazos aindiados y mirada penetrante”. En su crónica “Bolivia: el general proletario” –publicada en Panorama a fines de ese mes–, Walsh escribe: “Tanto el general Torres como algunos miembros de su entourage exhiben lecturas a veces tenaces de Lenin y Mao. La ideología del nuevo régimen no responde sin embargo al marxismo ortodoxo ni a sus derivaciones tercermundistas, sino que es una adaptación ad hoc cuyo ingrediente más fuerte procede acaso de una de las ramas del trotskismo rioplatense, aquella que postula la unión de Ejército y trabajadores para la liberación nacional”. Claro y convencido en su proyecto político, Torres afirmaba: “En un país semicolonial, como Bolivia, existe una frontera interior, que es invadida invisiblemente. La frontera interior no es invadida por tropas extranjeras, sino por medios más poderosos y sutiles: el endeudamiento financiero, la dependencia económica, política y cultural, el control del comercio exterior, el estrangulamiento de la industria nacional, la sumisión de los grandes diarios, la desnacionalización de la universidad, la ‘iniciativa privada’, et al.”.

*Un año después, siguiendo la epidemia continental, el breve mandato de Torres fue extinguido (el 21 de agosto de 1971) por el golpista general Hugo Banzer. El derrocado Torres inició su exilio en Perú, después vino a Chile, donde se ocupó en escribir Bolivia: Dinámica Nacional y Liberación, una tesis histórica-política con elementos de propuesta programática. Luego partió a Argentina y se instaló en Buenos Aires, hasta que el 2 de junio de 1976 el brazo de plomo de la “Operación Cóndor” cayó sobre él y fue secuestrado y luego asesinado.

*En diciembre de ese mismo año Walsh viaja a Chile. El recién asumido gobierno de Salvador Allende ejecuta sin demora su programa y firma el proyecto de reforma constitucional para la nacionalización del cobre en un ambiente enrarecido luego del asesinato del comandante en jefe del Ejército, René Schneider, perpetrado por un grupo de civiles y militares de ultraderecha que buscaba impedir que Allende asumiera la presidencia. Mientras, desde las páginas de la revista Cormorán, los escritores nucleados en torno a ella publican en el número de ese mes el “Documento: Por la creación de una cultura nacional y popular”, en el que, entre otras cosas, piden al nuevo gobierno la creación del Instituto del Libro y Publicaciones, entidad que debe “conocer y satisfacer las necesidades de publicaciones educacionales, culturales, literarias, científicas y técnicas a nivel nacional” en una alianza público-privada para la conformación de una editorial del Estado, señala el petitorio; el que en su punto número tres agrega: “La editorial del Estado, en una primera etapa, debe responder a los requerimientos más inmediatos, cuales son, por una parte, la producción masiva de textos, folletos y material gráfico que divulguen y hagan comprensible el proceso de cambios sociopolíticos que se inician con el gobierno de la Unidad Popular”. Entre los firmantes están Enrique Lihn, Poli Délano, Hernán Valdés, Waldo Rojas, Ariel Dorfman, Cristián Huneeus y Germán Marín, entre otros.

*Walsh se mueve por el centro de Santiago, observando, escuchando, anotando lo que luego nutrirán la crónica “La muerte de la anaconda”, publicada en la revista Panorama el 29 de diciembre. Días antes, el 15 de ese mes, en la plaza de la Constitución el presidente Allende había anunciado la firma del proyecto de ley de la nacionalización de la gran minería. Walsh está ahí, y escribe: “Los aplausos llenaron la plaza de la Constitución, en Santiago, cuando el presidente Salvador Allende leyó la semana pasada el proyecto de reforma constitucional que nacionaliza el cobre”. Ya en el segundo párrafo, se sorprende por la poca cantidad de público presente. “Los organizadores del acto invocaron el calor, la proximidad de las fiestas y, menos abiertamente, la dificultad de galvanizar a las masas chilenas en torno a consignas que no encierren la satisfacción de reclamos inmediatos”, anota el reportero.

Recorre los alrededores de La Moneda; como testigo del acontecimiento, escribe: “Varios miles de personas siguieron sin embargo lo que el vespertino Última Hora calificó de ‘segunda independencia de Chile’, y se derramaron luego por las calles céntricas entre centenares de quioscos atestados de baratijas navideñas”. Contextualiza, ordena el hecho y establece vínculos y filiaciones políticas y empresariales. “La frase del vespertino allendista no era quizás una exageración. En todo caso, el cobre chileno figura entre las cinco nacionalizaciones mayores realizadas en el continente –petróleo en México, ferrocarriles en Argentina, estaño en Bolivia, azúcar en Cuba– y vincula de algún modo el nombre de su autor con el de Cárdenas, Perón, Paz Estenssoro y Fidel Castro”. A continuación, despliega con precisión los antecedentes históricos, políticos y económicos de la resolución del Estado chileno. Operación que fue considerada como una afrenta por las empresas cupríferas transnacionales, de gran “potencial económico muy superior al de muchos países latinoamericanos con bandera y con ejército”, aclara Walsh, lo que “sirve para dar una idea del enemigo que se ha echado encima el nuevo gobierno chileno”, vaticinando el triste final.

Junto a su crónica, Walsh incluye una entrevista al ministro de Economía de Allende, el profesor de la Universidad de Chile, Pedro Vuskovic, el encargado de “pilotear las experiencias definitorias del flamante gobierno chileno”, anota Walsh sobre aquella conversación realizada en la oficina del ministro un día después de anunciar Allende la expropiación.

*En El violento oficio de escribir (volumen compilado por el escritor Daniel Link que reúne gran parte del trabajo periodístico de Walsh) su compañero Rogelio García Lupo, declara que su escritura de prensa “continúa siendo una lectura apasionante, treinta o cuarenta años después de haber sido escrito y aunque la actualidad sea cada vez más remota, o haya desaparecido por completo para los lectores jóvenes. La información de Walsh vuelve a atrapar a pesar de que los protagonistas están muertos, que los conflictos son diferentes y han caído naciones y sistemas políticos”. Sin embargo, en las investigaciones de Walsh parecen estar siempre presentes los mismos procedimientos detectivescos de sus ficciones policiales para encontrar las claves, el mismo razonamiento lógico para llegar a la revelación de una evidencia, pues comparte con sus personajes-detectives la misma pasión por una verdad. En tiempos en que nos proponen realidades alternativas y verdades ambiguas, la palabra de Walsh –lúcida, desobediente e incisiva– renueva su importancia.

*Al año siguiente, en marzo de 1971, Walsh vuelve a Santiago. Toma el pulso de la contingencia en la prensa: el canal de televisión de la Universidad Católica ha estrenado su noticiero Teletrece; el gobierno ya ha iniciado la nacionalización de los bancos y otras grandes empresas; en Gualliguaica, cerca de Vicuña, un tren con trescientos cincuenta pasajeros del programa de la UP “Veraneos populares” –la mayoría de ellos escolares que iban desde La Serena a Vicuña a visitar el Museo Gabriela Mistral– se descarriló en una curva, hubo doce fallecidos y más de setenta heridos, y durante la noche el presidente Allende viajó al lugar de la tragedia en un avión de la FACH. Por esos mismos días, el abogado de ultraderecha, Pablo Rodríguez Grez, ha decidido modificar el nombre de su artero Movimiento Cívico Patria y Libertad y pasar a la acción paramilitar con el nuevo Frente Nacionalista Patria y Libertad, mientras el país esperaba la próxima elección municipal del 4 de abril y la sedición ojeaba detrás de las cortinas la puesta en marcha y el desarrollo de su aviesa estrategia. El diario El Mercurio ha orquestado una campaña internacional por la Libertad de prensa acusando al gobierno de ataques y hostigamientos contra su labor de informar. Allende explicó que no existía acoso al periódico, sino que el Servicio de Impuestos Internos había incautado los libros contables de la empresa para aclarar el desorden financiero y tributario que mantenía. “Nada, absolutamente nada en contra del derecho a informar y criticar; nada en contra de la libertad de prensa; sí, en cambio, averiguar de qué manera y cómo se cumplen o no se cumplen las leyes tributarias chilenas. Y puedo decir al pueblo que la Tesorería General de la República me ha informado que el diario El Mercurio debe cinco mil cuatrocientos millones de escudos (alrededor de 100 millones de dólares de la época) a la Tesorería del Estado chileno. Mientras tanto, se ha movilizado a la opinión pública latinoamericana, eso que llaman la prensa libre, y que es una prensa destinada a defender subalternos intereses, para ir en ayuda moral de El Mercurio. El gobierno, lo único que hará es respetar la ley”, señaló entonces el mandatario en el XXIII Congreso General del Partido Socialista.

En Santiago, el oído político de Walsh se aventura en captar las ondas de la felonía que amenazaban al gobierno de Allende, mientras se activaba el sabotaje económico allanando el camino para el golpe de Estado. El domingo 14 de marzo, camina por la Alameda hacia el poniente para asistir al acto convocado por la UP en el Estadio Chile; se mezcla con la multitud para registrar el pulso de la muchedumbre. Así nace la crónica “Chile: la carrera contra el reloj electoral”, publicada en Panorama el 23 de marzo de 1971, que así comienza: “El ritmo incansable de un bombo presidía el avance de las columnas que marcharon por la Alameda, pero el retrato del Che Guevara se multiplicaba en los cartelones. Más tarde las consignas se volverían agresivas (‘Momio, escucha/ ándate a la ch…’)”.

*Ya en el interior de un estadio repleto, “mientras Salvador Allende hablaba –sin corbata–”, precisa Walsh, relata un súbito incidente: el inicio de un incendio en el techo del recinto. Detectadas las llamas, la multitud permaneció inmóvil mientras se entonaban cantos políticos. De pronto, una nube de polvo y el cielo raso se vino abajo en “una cascada de escombros, un panel entero se precipitó sobre el escenario desde quince metros de altura”, y junto a ellos también caía moviendo los brazos un hombre joven de las Brigadas Elmo Catalán que había subido para apagar el fuego. “El choque de su cuerpo contra el piso sonó como un morterazo: milagrosamente no se mató”, concluye Walsh. Al día siguiente, la policía de investigaciones confirmó que el incendio no había sido accidental. No había vuelta atrás. El país ingresaba a ese oscuro túnel y Walsh está ahí para contarlo: “El episodio que presenció el enviado de Panorama el domingo 14 ilustra el grado de pasión que domina la escena política chilena (…) Han caído fragorosamente los puentes que ligaban al gobierno y la oposición (…). Tal como pronosticó Panorama en diciembre, es la Democracia Cristiana y no la vieja derecha conservadora la que encabeza la ofensiva contra el gobierno, en una carrera contra reloj”.

De Santiago vuelve a Buenos Aiures, al trabajo político, a la escritura por encargo, al intento de echar a andar otra vez los engranajes de la ficción y parir esa postergada novela; una de las obsesiones recurrentes en las anotaciones de su diario.

Vuelve a su departamento de la calle Tucumán 456, a su televisor en blanco y negro en el que, por las noches, sintonizaba El planeta de los simios, el Superagente-86 o algún documental, siempre y cuando la endeble antena se lo permitía y no lo hacía levantarse a cada rato a moverla, a reorientar los alambres para quitar de la pantalla la lluvia gris o los fantasmas que erosionaban toda imagen. Hasta que un día ya no apareció ningún canal ni imagen alguna, pero apareció otra voz: la antena rota había captado la frecuencia de radio de la policía. “Ese fue el fin de El planeta de los simios y Superagente-86”, dijo Lilia, su compañera, ya que Walsh, declarado aficionado al policial y ya convertido en militante, montó su propia operación de inteligencia: comenzó a escuchar las comunicaciones de la policía y a ejercitar sus habilidades para decodificar códigos, y hasta llegó a formar un grupo de trabajo que operaba en su departamento para escuchar las veinticuatro horas y así tener el registro completo de las actividades policiales. Escribir es escuchar.

*Antes, alguien le contó a Walsh que había escuchado un comentario sobre su escritura deslizado por el secretario general del gremio de los trabajadores gráficos argentinos, Raimundo Ongaro: “No entiendo nada… ¿escribe para los burgueses?”, había dicho el dirigente. Walsh sintió el golpe, que derribó sus últimos escombros de certezas, dejando al escritor frente a sus propios fantasmas. Las contradicciones del periodista-escritor brotaban; en noviembre de 1969 anota en su diario: “Cosa que me molestó, lo que dijo Raimundo, que yo escribía para los burgueses. Pero me molestó porque yo sé que tiene razón, o que pueda tenerla. El tema me ha preocupado siempre, aunque no me lo formulara abiertamente. La cosa es: ¿Para quién escribir, sino para los burgueses? Tendría que preguntarle a Raimundo qué literatura le gusta a él, qué novelas no están escritas para los burgueses y qué cuentos pueden escribirse para los obreros”.

“¿Para quién escribir?”, se interpela Walsh, y el desafío de la interrogación fluye por los resquicios del escritor y se derrama en las páginas de una novela interminable, inacabada y que, acosado por su nutriente ideológico, ponía en jaque su condición de escritor burgués: “Tengo que escribir esa novela, aunque sea mi última ‘novela burguesa’, además de ser la primera. Mientras permanezca sin hacer es un tapón”, admite en su diario, para luego comprender la importancia relativa de la literatura en el contexto de un combate que trasciende los problemas estéticos, que requiere el compromiso intelectual de aportar una mirada analítica de la realidad, útil en manos de la clase trabajadora que defendía; sin caricaturas ni “escritura de consignas”. Pero su compromiso político a tiempo completo no le permitió trabajar en el borrador de esa novela que pretendía cerrar el círculo y que terminó acosándolo como un fantasma rencoroso que nunca lo abandonó. En la citada entrevista de 1970, Walsh le dice a Piglia que “el mayor desafío que se le presenta hoy por hoy y que se le presenta sistemáticamente a un escritor de ficción es la novela. Yo no sé bien de dónde procede eso, por qué esa exigencia y hasta qué punto la novela es la forma más justificable, porque hasta cierto punto tiene una categoría artística superior, aunque hay excepciones; a Borges, por ejemplo, nadie le pide una novela”.

*Walsh padeció la disyuntiva de dos caminos. Y eligió: se ubicó sin retorno probable en su trinchera, y concluyó: “Para mí, ahí no había dudas: entre seguir escribiendo cuentos –en los que yo ponía esfuerzo y cariño– y pasar a la realidad candente, impetuosa, entre escribir la novela y vivir la novela junto con el pueblo, no había elección posible”. El militante devora al escritor: la sangre se tiñe del color de la tinta. La tinta se tiñe del color de la sangre.

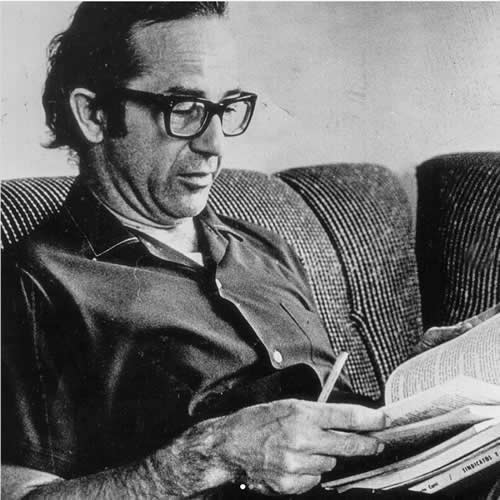

Rodolfo Walsh (Río Negro, 1927), escritor y periodista, fundó en la Habana la Agencia de Prensa Latina. Tras el golpe de Estado de 1976 en Argentina, para hacer frente a la dictadura funda la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA). Es autor de Variaciones en rojo (1953) una obra ineludible del policial argentino. Además, sus relatos son claves para entender el desarrollo del cuento en Latinoamérica. Walsh se adelantó al llamado Nuevo Periodismo con Operación Masacre, su obra más recordada. Mientras enviaba su famosa Carta abierta de un escritor a la junta militar el 24 de marzo de 1977, Walsh es secuestrado, y desde entonces integra larga lista de desaparecidos de la última dictadura argentina.

Leer también:

-RODOLFO WALSH, OPERACIÓN RESCATE. Por Jorge Carrasco. http://letras.mysite.com/jcar200420.html

-Escritura y Verdad. A propósito de Rodolfo Walsh, desaparecido en Buenos Aires el 25 de marzo de 1977. Por Jorge Carrasco

http://letras.mysite.com/jcar090314.html

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

"Escribir es escuchar: Rodolfo Walsh, reportero en Chile (1970-1971)".

Extracto del prólogo escrito por Felipe Reyes F.

Carbón Libros, 108 páginas.

Publicado en BARROQUITA, 17 de febrero de 2024