Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Sergio Pizarro Roberts | Autores |

IMAGINAR CHILE EN TRES NOVELAS:

MARILUÁN (1862), LA REINA DE RAPA NUI (1914) Y BUTAMALÓN (1994)

IMAGINE CHILE IN THREE NOVELS:

MARILUÁN (1862), LA REINA DE RAPA NUI (1914) AND BUTAMALÓN (1994)

Por Sergio Pizarro Roberts

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación

sergioto.pizarro@gmail.com

Felipe González Alfonso

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación

felipe.gonzalez.a@upla.clPublicado en ANALES DE LITERATURA CHILENA Año 25, junio 2024, N° 41

Tweet .. .. .. .. ..

RESUMEN

Este trabajo se propone indagar la incidencia del componente étnico en la nación que imaginan los narradores de las siguientes tres novelas chilenas: Mariluán, un drama en el campo (1862) de Alberto Blest Gana, La reina de Rapa Nui (1914) de Pedro Prado y Butamalón (1994) de Eduardo Labarca. El soporte teórico que sostiene el análisis evolutivo de las tres novelas lo confiere el concepto de nación, analizado historiográficamente por Benedict Anderson, Eric Hobsbawm y Partha Chatterjee que, previamente imaginada, termina siendo una comunidad política que negocia su diversidad.

Palabras clave: Mariluán, Un Drama En El Campo; La Reina De Rapa Nui; Butamalón.

ABSTRACTThis work intends to investigate the incidence of the ethnic component in the nation, imagined by the narrators of the following three Chilean novels: Mariluan, a drama in the countryside (1862), by Alberto Blest Gana, The Queen of Rapa Nui (1914), by Pedro Prado and Butamalón (1994), by Eduardo Labarca. The theoretical foundation that supports the evolutionary analysis of the three novels is conferred by the concept of nation, analyzed historiographically by Benedict Anderson, Eric Hobsbawm and Partha Chatterjee that, previously imagined, ends up being a political community that negotiates its diversity.

Key Words: Mariluán, Un Drama En El Campo; La Reina De Rapa Nui; Butamalón.

INTRODUCCIÓNSegún el paradigma que, en 1972, instala Hayden White con Metahistoria, la realidad está contenida en la narración y todo lo que permanece fuera del relato es un reflejo. En otras palabras, el giro narrativo condiciona la realidad y, bajo esa premisa, se pone en tela de juicio la distinción clásica entre relato de ficción (campo de la fantasía) y relato histórico (campo de la verdad), con la consecuente fragmentación narrativa que busca fuentes en la literatura y los espacios culturales cuando el relato histórico ve mermada su pretensión de verosimilitud, imponiéndose a fortiori la distinción entre disciplina histórica e historiografía[1]. Esta problematiza los relatos sobre el pasado y desenmascara el dispositivo de la historia moderna en tanto mecanismo de legitimación discursiva, ofreciendo un marco explicativo para los constructos nacionales que, primero, se configuran paulatinamente, luego son secundados y ordenados por un Estado y, finalmente, se consolidan mediante una narrativa épica en torno al destino manifiesto de su devenir. En esta línea, Benedict Anderson se pregunta por el modo en que la nación se narra a sí misma en el contexto moderno, y la describe como una “comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” (23). Aquí el concepto de comunidad es fundamental, puesto que “independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal” (Anderson 25), por el que han estado dispuestas a morir millones de personas, debido a sus “imaginaciones tan limitadas” (Anderson 25).

La imprecisa conciencia de “alguien” que imagina, discurre y narra la nación, lleva a proponer a Eric Hobsbawm que la génesis ilustrada de la comunidad nacional es irrefutablemente elitista, desde que se basa en una cultura escrita y propagada por la imprenta, lo cual “entraña descubrir los sentimientos de los analfabetos que formaban la mayoría abrumadora de la población mundial antes del siglo XX” (57), y esto previo a proclamar una hipotética unanimidad en torno al concepto de nación. Partha Chatterjee aspira, en efecto, a proyectar una mirada histórica que exceda esta construcción hegemónica de las élites occidentales. Así, critica el concepto de nación elaborado por Anderson, al que juzga esencializante y homogéneo, y propone, en cambio, una “política de la heterogeneidad” (Chatterjee 84) que tome en consideración las distintas maneras de imaginar la nación por parte de los subalternos. Su teoría también se aleja de Hobsbawm al reemplazar el concepto de “sociedad civil” por el de “sociedad política” (Chatterjee 125), que da cuenta no de una presencia unificada de ciudadanos, sino de grupos fragmentados con intereses disímiles que conminan a modificar las formas tradicionales de intermediación. En consecuencia, aborda críticamente los discursos de la actual globalización neoliberal y considera, citando a Ranajit Guha, que el mundo se halla en un momento de “dominación sin hegemonía” (Chatterjee 243), donde el ciudadano, mayoritariamente subalterno, negocia la forma en que va a ser gobernado, sabiendo momentáneamente perdida su capacidad propia de gobierno.

La nación, por lo tanto, se reduce semánticamente al resultado de un relato que, en tanto imaginado, se descifra como constructo cultural potencialmente arbitrario desde que no es el producto de condiciones sociológicas dadas o inherentes, y cuya narrativa, según Homi Bhabha, se encuentra obligada a enfrentar una inevitable ambivalencia. Si Hayden White pone en tela de juicio la distinción entre relato literario e histórico (ambos de carácter narrativo), eso no significa, a juicio de Carolina Pizarro, que “la perspectiva dominante [sea] la de considerar la historia como un discurso ficcional, sino que lo que se busca es rescatar el valor epistemológico del discurso literario, que constituye imaginario histórico como cualquier otro tipo de discurso” (93-94). Esta sugerencia nos invita a reflexionar sobre el particular conocimiento que el discurso novelístico chileno va configurando al imaginar la nación a lo largo de los siglos XIX y XX. En específico, las novelas Mariluán, un drama en el campo (1862) de Alberto Blest Gana, La reina de Rapa Nui (1914) de Pedro Prado y Butamalón (1994) de Eduardo Labarca, cuya elaboración artística escenifica y resuelve de diversas maneras el conflicto nacional-estatal con los pueblos originarios, confrontando las propuestas alternativas del discurso literario con el discurso histórico del contexto correspondiente. Es en boca de sus respectivos narradores –especialmente las dos primeras– donde estas novelas reconstruyen el lugar de enunciación hegemónico y es ahí donde transparentan sus presupuestos epistémicos, sobre todo al abordar el rol del componente étnico dentro o fuera de los márgenes de la nación imaginada.

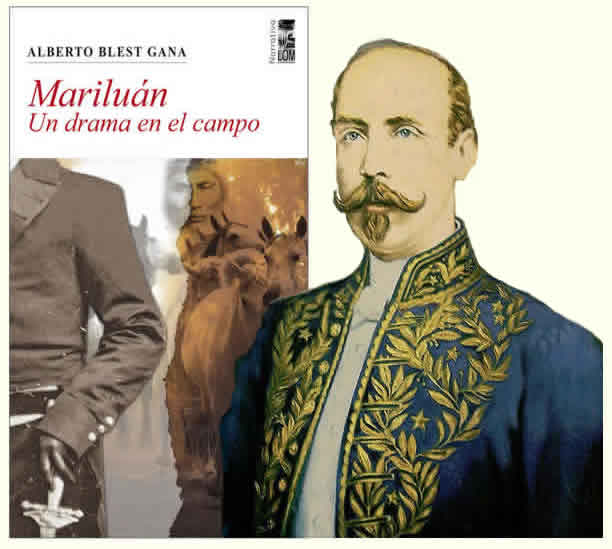

MARILUÁN O LA MITIFICACIÓN NORMATIVA

Mariluán (1862) es una novela breve de Alberto Blest Gana (1830-1920) de tema amoroso e indígena, con influencia del Romanticismo. La historia transcurre en la década de 1820, en la ciudad de Los Ángeles, al sur de Chile, y narra la historia de Fermín Mariluán, joven oficial de Ejército (24 años) de origen mapuche, que anida dos pasiones: su amor correspondido por Rosa Tudela (17 años), niña criolla perteneciente a una familia pudiente de Los Ángeles, y el anhelo de una vida independiente y civilizada para su etnia. La obra tiene un final trágico con el homicidio del protagonista, y sin que se haya podido consumar el matrimonio de ambos jóvenes ni el ideal de libertad al que aspiraba el noble teniente para su pueblo[2].

En la nación imaginada por Blest Gana en sus novelas de 1862, Martín Rivas y Mariluán, subyace la ideología liberal. El llamado ‘padre de la novela chilena’ propone en la primera obra una apertura al estrecho margen de participación ciudadana que el ala conservadora del espectro político decimonónico considera pertinente en cuanto a la construcción de país. La novela es básicamente la historia de un romance que admite una lectura política y social. En “una jugada transaccional” (43), como la califica el crítico Juan Poblete, Blest Gana aboga por una mayor incorporación de la mujer en el quehacer político y por la intervención de “todas las clases sociales” (cdo. en Poblete 42), incluidas las subalternas, en el proceso de consolidación de la nación. En ese “auto posicionamiento estratégico” (63) que detecta Poblete, Blest Gana se asegura nuevas masas de lectores y, por consecuencia, incentiva el desarrollo de la novela en Chile, desarrollo que “al mismo tiempo fue producido por la evolución y características de un público lector y por su propia transformación de lecturas (europeas) en productos textuales legítimos y apropiados para y en el ámbito nacional” (63). Sin embargo, debe acotarse que el ideal de igualdad de clases que inspira al romanticismo chileno del siglo XIX en la construcción de nación, es un ideal que, al tenor del impulso programático de la época, debe ser el de una élite ilustrada que “establece la necesidad de un centro ideológico que dirija la reforma de las costumbres” (Poblete 70); una reforma que, según ese consenso, suponga el imperativo de moralizar a las masas antes de darles participación política alguna.

Esta autoridad paternalista que se arroga la élite chilena de la época se ve plasmada en Martín Rivas, en cuya representación literaria se definen los límites de la sociabilidad del país mediante la instalación de una clase alta y aristocrática que funciona como modelo y una clase subalterna que la secunda. Ambas clases son retratadas, por una parte, en las elegantes tertulias de la casa de don Dámaso Encina y por otra, en las fiestas populares (picholeos) de la casa de doña Bernarda Molina. Las interacciones que se producen entre ambas instancias sociales moldean la proyección de una homogeneidad cifrada, cuyo límite inferior deja fuera los componentes étnicos presentes en el territorio chileno que no sean estrictamente el criollo descendiente de europeo y su mestizaje culturalmente absorbido. En Martín Rivas ‒cuyo lugar de enunciación es el hegemónico y capitalino de la ciudad de Santiago‒ se invisibiliza el componente mapuche, por irrepresentable, dentro de la estética nacional.

Por contraste, la novela Mariluán sitúa su locus en la frontera con el pueblo de Arauco, al sur de Chile, y si en un principio es posible afirmar que se trata de una novela de tema indígena, no es indiana ni indigenista ya que no idealiza a los indígenas ni tampoco defiende o rescata su cultura. Todo lo contrario, se trata de un mecanismo literario de corte identitario, que sobre la base de la diferencia entre bárbaros y civilizados desarrollada en el Facundo del argentino Domingo Faustino Sarmiento, sitúa al mapuche en la categoría del ‘otro’ para contrastarlo y, en definitiva, afianzar la identidad eurocéntrica en la construcción de país en Chile.

En el capítulo XII de la novela se nos dice:

[l]os indios, como generalmente también la parte menos civilizada de nuestra población, tienen desarrollado el instinto de rapiña en grado superlativo. Un robo no es para los araucanos más que un acto de astucia o de audacia que de ninguna manera afrenta al que lo comete ni le turba la conciencia. Acaso hayan germinado estas ideas en esa raza indómita por la guerra de rapiña y de despojo que los civilizados les han hecho desde la conquista; acaso ese desprecio a las leyes de la propiedad sea hijo también de su ignorancia y de su costumbre de mirar todo acto contra los de la frontera como un ardid guerrero permitido en la constante hostilidad que los divide de nosotros; sea como quiera, nada arguye esta propensión en contra de la posibilidad de morigerar los hábitos de los araucanos por medio de una bien calculada propaganda civilizadora (72, cursivas en el original).

La intención demarcatoria del “nosotros” del narrador contribuye a generar una complicidad del autor con los lectores ‘chilenos’ y explicita una delimitación social con respecto al ‘otro’ araucano e iletrado. Además, se percibe una doble crítica: tanto hacia la supuesta naturaleza barbárica del mapuche como hacia la supuesta civilidad de los españoles y criollos. El actuar incivilizado de los indios se considera permanente e inherente, un rasgo de su fisonomía originaria; en cambio, los españoles y criollos serían natural y originalmente civilizados, con excepcionales episodios de barbarie, atendidas las circunstancias. En el párrafo transcrito los indios se asimilan a la parte “menos civilizada” de la población criolla, dando por supuesto que esta no lo es, aunque se encontraría en riesgo. Sin embargo, la cursiva en “civilizados” pondría en tela de juicio su propia aseveración narrativa, desde que sugiere la rapiña y el despojo del que, durante la Conquista, fueron víctima los habitantes precolombinos. La novela, en su afán pedagógico decimonónico, persigue educar a la población en el sendero de la civilidad occidental señalando al pueblo mapuche como el ejemplo paradigmático de la otredad a ser superada.

A diferencia de lo que ocurre en la novela Martín Rivas, que aboga liberalmente por una sociedad más igualitaria y participativa, con ‘todos’ los estratos de la sociedad involucrados (aunque guiados), en Mariluán, la etnia mapuche lleva implícita un componente cultural que se declara oficialmente pernicioso para la sociedad chilena y que, por esa razón, debe ser excluido en la construcción imaginaria de la nación. El éxito pedagógico de esta exclusión cultural se plasma en la convicción del protagonista, Fermín Mariluán, de la necesidad de renegar de la naturaleza incivilizada de su pueblo natal, sin dejar de amarlo. Debido a que ama a su pueblo, por ende, su aspiración será educarlo occidentalmente. A modo de ejemplo, en al menos cinco partes de la novela (55, 56, 73, 99 y 117) Mariluán sostiene la necesidad de “regenerar” a su raza:

El sol fecundo de la civilización había hecho germinar en el pecho de Mariluán la simiente de una doble esperanza: quería regenerar a su raza por medio del trabajo y la honradez […] el pueblo que posee tan incontrastable amor a la independencia y a la libertad, no podía dejar de poseer también dotes intelectuales relevantes y fáciles de cultivar (117).

Sin embargo, el rechazo del componente étnico no es total, sino parcial y políticamente acomodaticio. En su estudio “Blest Gana y el límite de lo indígena en la integración al Estado-nación chileno”, Amado J. Láscar cita al sociólogo inglés, Anthony Smith y su concepto de “mitomotor”, para intentar una explicación crítica de los límites impuestos a lo indígena en Mariluán. Dicho concepto supone la validación de un mito socialmente aglutinador que haga legítimo el paso de una concepción de Estado a otra, capaz de llenar el vacío ideológico producido por la ruptura (en el caso inglés de Smith para explicar el paso de una concepción monárquica a una republicana). Según Láscar, Andrés Bello, en la institucionalización de Chile como estado moderno y republicano, identificó el mitomotor de la chilenidad en el poema La Araucana, de Alonso de Ercilla, y sentó las bases de la identidad chilena con una formación discursiva que reedita el material histórico y etnográfico rearticulando su heterogeneidad inicial hacia una homogeneidad social definida estatalmente. De esta manera los araucanos representados en el poema de Ercilla como aquella gente “por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida” (26), se ven traducidos en Mariluán como un engranaje del mitomotor fundacional de Chile.

El Estado debía encontrar modelos discursivos para poder lidiar con el hecho de incluir por una parte los valores asignados por Ercilla a los mapuches y por la otra, de transferirlos a lo chileno. Esta operación implica la organización de un discurso que pueda justificar la exclusión de los mapuches como etnia y pueblo autónomo en la realidad sociopolítica […] asignada en La Araucana. […] Para encontrar una solución a este problema le correspondió a la naciente literatura nacional una importante misión mitificadora y consecuentemente normativa (Láscar 131-132, cursivas en el original).

El modelo discursivo por el que se optó, por ende, conlleva un complejo, simultáneo ejercicio de inclusión y exclusión. Se incluye parte del acervo cultural mapuche pero limitado, según Láscar, a los componentes necesarios para crear el mito que sirva pedagógicamente a la fundación imaginaria de la nación. Se trata, a fin de cuentas, de una mitificación normativa y la “naciente literatura nacional” de la que Blest Gana es parte esencial, hará de Mariluán el texto paradigmático de dicho ejercicio político.

Uno de los resortes inclusivos de la novela se sitúa estratégicamente en el primer párrafo de la obra con la exaltación épica del pueblo mapuche:

La indómita energía de la raza inmortalizada por los cantos de Ercilla, brillaba en los ojos de Fermín Mariluán. En un pecho espacioso y levantado, latía su activo corazón, cuya viril entereza daba a sus negros y pequeños ojos su tranquilo mirar, y a los labios, algo abultados, la fría expresión de orgullo que caracteriza la fisonomía de los araucanos (Blest Gana 5).

Esta exaltación, sin embargo, debe leerse filtrada con el criterio de exclusión subyacente en cuanto mitomotor fundante. Lo que se rescata es la herencia de un pueblo cuya sangre sirve míticamente para insuflar los discursos de heroicidad patriótica en la configuración del incipiente Estado chileno y la defensa de su territorio nacional. En el transcurso de la novela el narrador refiere los valores guerreros de aquellos caciques que finalmente fueron derrotados durante la conquista, como Lautaro y Caupolicán y omite, por ejemplo, a Pelantaro que fue indispensable para la independencia de Arauco entre el siglo XVII y fines del siglo XIX. El carácter normativo de esta omisión se comprende cuando el año de publicación de la novela, 1862, coincide con la llamada Pacificación de la Araucanía, término eufemístico para denominar un plan estatal de exterminio racial llevado a cabo entre 1860 y 1883 en contra del pueblo mapuche. En consecuencia, los rasgos heroicos del carácter mapuche deben ser leídos por el pueblo chileno en el siglo XIX como el origen lejano de su propio temple actual y cualquier incursión más allá del límite proyectado por el modelo discursivo está destinada al fracaso como ocurre literariamente con Fermín Mariluán que siendo catalogado noblemente por el narrador, no logra triunfar en sus afanes independentistas.

LA REINA DE RAPA NUI O HACERSE OTROLa novela breve, La reina de Rapa Nui (1914) de Pedro Prado (1886-1952), contiene igualmente un romance infructuoso. La historia se sitúa en la década de 1870 y el protagonista, un joven periodista que trabaja como reportero para un diario de Valparaíso, convence al director de que lo envíe a Isla de Pascua para escribir ahí un reportaje e informar al público continental sobre ese paraje remoto y exótico. Allá, entre lugareños y europeos, conoce a la reina de Rapa Nui, Coemata Etú, con quien inicia un romance pero, al igual que en Mariluán, la narración se orienta hacia un final trágico con la muerte de la joven reina y el doloroso regreso del periodista hacia el continente[3].

El siglo XX, en el que está inscrita esta obra, dista de las tendencias literarias que caracterizaron a la producción decimonónica, entre las cuales figura el Romanticismo de la primera mitad del siglo XIX que inspira a la novela Mariluán. Como señala Ana María Stuven, el Romanticismo en Chile e Hispanoamérica tiende a modificar su ascendente europeo o, mejor dicho, lo adecua a su realidad americana, forjando el discurso ideológico liberal criollo que contiene “[L]a negación antidialéctica del pasado español, la postura adánica, la voluntad de independencia política y cultural, la afinidad con las doctrinas de progreso, y la dedicación hacia el forjamiento de identidades nacionales” (197). La historiadora agrega que en este proceso de influencias europeas, tuvo mayor impacto el socialismo romántico de los franceses Henri de Saint-Simon y Pierre Leroux cuya apropiación local lo transformó en un paradójico socialismo individualista y burgués caracterizado por su “interés moral por el desarrollo económico e industrial como medio para eliminar la pobreza e incorporar nuevos sectores a la vida social activa” (199).

Por su parte, el naturalismo literario nacional de la segunda mitad del siglo XIX se fraguó como reacción al pensamiento romántico y al imaginar Chile lo hizo, según el crítico literario José Promis, con una función narrativa que intentó destruir “la falsa imagen de la perfectibilidad social con que la burguesía de la época percibía a la aristocracia” (16), dando como ejemplo la novela Casa grande (1908) de Luis Orrego Luco. Se fisura, en consecuencia, el modelo discursivo ejemplar que se arrogaba la novela con su relato de utilidad moral y se intenta una representación literaria más fidedigna y mimética de la realidad. En palabras de Promis, “Orrego Luco establecía la diferencia fundamental entre la tendencia literaria romántica y la realista diciendo que esta última ‘partía de la observación, en tanto que la primera vivía de la imaginación’” (17, cursivas y comillas en el original), para concluir que “la representación literaria de la realidad nacional, del ‘carácter’ nacional o, simplemente de la ‘nacionalidad’ era, pues, el camino que conduciría a los escritores mundonovistas hacia el descubrimiento de los valores universales de la ‘chilenidad’” (31).

La última etapa del naturalismo en Chile, el llamado mundonovismo, es coetáneo a la producción de Prado y, dentro del tratamiento de la identidad a nivel americanista produjo “la coexistencia de un proceso autoctonista y mestizo hegemónico de carácter contra canonizador de la cultura europeizante” (Promis 151). El narrador mundonovista ya no busca en Europa las temáticas, sujetos y paisajes que va a reelaborar, sino que, inéditamente en Chile, escoge desde su propia circunstancia americana los recursos para sus relatos.

Si según Promis, el siglo XX literario se inauguró en Chile, al igual que en el resto de Hispanoamérica, con la hegemonía del programa naturalista, la primera novela de Prado, La reina de Rapa Nui, no podía sustraerse a ese influjo. Sin embargo, aunque adopta el impulso americanista, el escritor instaura un nuevo tipo de narrador que, al enfrentarse a una dimensión enigmática de la realidad, se permite cuestionar el axioma que instala al componente étnico americano como un abstracto mitomotor fundante y, desde ahí, se permite además imaginar la nación a cierta distancia de los determinismos naturalistas y mundonovistas y de los discursos pedagógicamente normativos del siglo XIX.

Tanto Mariluán como La reina de Rapa Nui son novelas de tema fronterizo. En Mariluán el narrador dispone el cruce de esa frontera en una sola dirección simbólica e irreversible, la de Fermín que abandona su etnia natal y se inserta en el Chile occidental de los criollos; a la inversa, cualquier incursión chilena en Arauco es considerada un paso riesgoso hacia una zona de inminente peligro. En La reina de Rapa Nui, por el contrario, el joven periodista cruza la frontera oceánica y simbólica que separa a Chile continental con Isla de Pascua y se inserta en su cultura sin los reparos que aquejaban al narrador de Blest Gana. Sin embargo, en ambos casos se mantiene el lugar de enunciación hegemónico al catalogar peyorativamente a mapuches y pascuenses, como indígenas, salvajes o nativos de una raza primitiva. La particular diferencia en Prado, y sustantiva para nuestra investigación, es la paulatina morigeración del carácter peyorativo en la calificación que les otorga el narrador.

Desde que el joven periodista toma contacto con los pascuenses se produce en el narrador una gradual alteración semántica de la relación dicotómica entre civilización y barbarie, y se pone en duda la ecuación que equipara al Chile continental y eurocéntrico con la civilización, y a Rapa Nui con lo bárbaro. Un tanto fascinado, el narrador se refiere a los nativos como “hombres de una elegancia admirable en los movimientos” (Prado 58) y en su descripción femenina abundan las alabanzas de la sensualidad: “pasaban delante de nosotros mujeres graciosas con túnicas blancas que el viento impetuoso hacía flamear como banderas” (Prado 59). Distinto es el caso del alférez Varela, en Mariluán, al lamentar que la joven Rosa Tudela se hallara en una comunidad mapuche cuando expresa: “la compadezco al verla entre esta gente feroz y fea” (Blest Gana 87). Por otra parte, el discurso normativo de Blest Gana impide la relación amorosa interracial y el idilio platónico entre los jóvenes ocurre en la medida en que Fermín es un mapuche que, abandonando sus costumbres étnicas, se ha occidentalizado. En Prado, en cambio, se permite la relación interracial y sexual de sus personajes principales, sin que por ello Coemata Etú pierda su etnicidad.

A diferencia de Mariluán, en que el cruce de la frontera es culturalmente favorable para el mapuche, el cruce oceánico hacia Chile continental no lo es para el pascuense ya que en su contacto con occidente regresa enfermo de lepra (léase como metáfora), y ante la invitación del enamorado periodista para visitar el continente, Coemata Etú se niega rotundamente, ya que lo poco que conoce es razón suficiente para desconfiar del hipotético beneficio del contacto con la modernidad occidental. Se refiere principalmente al tráfico europeo de esclavos que ha diezmado a su pueblo y la cuestionable bondad del proceso evangelizador impulsado por los sacerdotes cristianos (representaciones del capitalismo salvaje y la religión vistos anticipadamente como grandes discursos objetables).

Cabe destacar, sin embargo, que la transgresión de Prado al discurso normativo no es frontal sino más bien oblicua en la medida en que la apertura ideológica del narrador está puesta en un discurso que no puede ser calificado como una convicción proveniente directamente del pensamiento del autor. En efecto, la estructura de la novela devela una estrategia encubridora: el prólogo abre dos relatos, una primera historia marco con un narrador indirecto y homodiegético que describe su relación con el amigo viajero en cuyo manuscrito se contienen las aventuras en Isla de Pascua, y una segunda historia enmarcada (la contenida en dicho manuscrito), referida por el narrador directo (que es el amigo viajero). En consecuencia, el narrador indirecto, más cercano al autor, no es el que piensa sino quien devela las conclusiones no muy ortodoxas contenidas en el manuscrito de su amigo, el narrador directo de la novela.

Sin perjuicio de lo anterior, el contacto con la etnia Rapa Nui modifica en el narrador directo su manera de imaginar la nación, atenuando la inflexibilidad de un impulso programático que considera la modernidad occidental como el modelo indiscutible de civilidad para el Chile continental y se aleja del modelo discursivo ejemplar contenido en Mariluán. A modo de corolario, Prado concluye la novela con el personaje apesadumbrado por la muerte de su amante reina, a bordo del barco que lo lleva de regreso a Valparaíso, y dirigiendo su pesar en dirección a la isla, dice:

[m]i pensamiento vuelve hacia ti, seguro de encontrarte al extremo de la estrella fosforescente que va trazando en la negrura de las aguas el barco que me lleva a pueblos tristes y atormentados. // Feliz la vida de tus hijos que viven lejos de la fiebre y de la ambición de los hombres nuevos. Feliz y sabia la existencia llevada entre fiestas de amor y de abundancia, y únicamente sujeta a las aguas del cielo (123, cursivas nuestras).

El narrador da literalmente la espalda a Chile continental cuando en su nueva percepción de la realidad se percata que regresa a una cuestionable modernidad occidental instalada en Chile gracias a la ‘fiebre y a la ambición de los hombres nuevos’. El cruce simbólico de la frontera oceánica le permitió instalarse en la otredad de Rapa Nui; significó mirarse a sí mismo desde la otra orilla y, por contraste, percatarse de la identidad cultural a la que sombríamente pertenecía, a un ‘pueblo triste y atormentado’. El contraste no sirvió para reforzar su identidad con relación al ‘otro’, como ocurría en los discursos programáticos decimonónicos, sino para cuestionarla.

La evolución del narrador en La reina de Rapa Nui, sin embargo, no ha ido a la par con los procesos oficiales del Estado chileno en relación a la administración de Isla de Pascua. Coincide que en 1914, fecha de publicación de la novela, se produjo un levantamiento en la isla inspirado por la anciana María Angata Veri Veri y dirigido por Daniel María Teave. Los isleños distribuyeron carne de ovejas y de vacas y sitiaron al personal de la compañía ganadera privada hasta que fueron sometidos por un buque de la Armada, cuyos oficiales, a pesar de llevarse preso al principal líder, dejaron constancia de que el levantamiento fue provocado por los actos brutales y salvajes cometidos por Merlet y los administradores de la compañía, solicitándose una investigación[4].

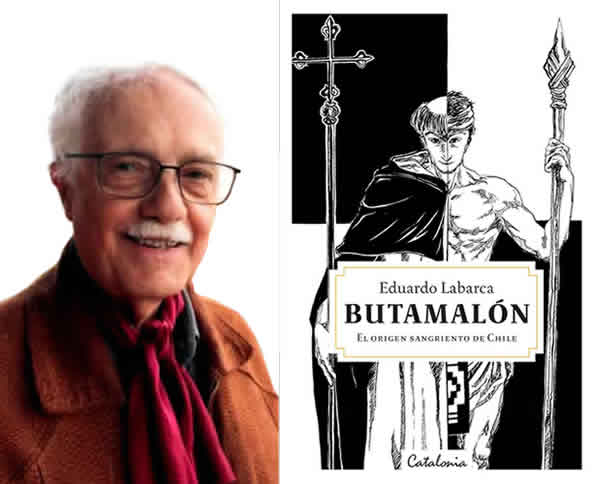

BUTAMALÓN O LA FUSIÓN FRONTERIZAA diferencia de las dos breves novelas anteriores, Butamalón (1994) es una novela que supera las 400 páginas. Su autor, Eduardo Labarca (1938), la estructuró sobre la base de dos relatos alternados y diferidos en el tiempo: el plano narrativo del padre Barba correspondiente al siglo XVII y el plano narrativo del Traductor, a fines del siglo XX. En el relato del padre Barba se describe el avance de la sublevación de los purenes comandado por Pelantaro, en la región de Arauco, en los años que siguen a 1598, y la victoria que obtienen con la destrucción de diversas ciudades fundadas en la zona por los españoles. Este avance está narrado homodiegéticamente por el sacerdote Juan Barba, en calidad de protagonista. Su llegada a Chile desde España y El Cuzco, en Perú, es relatada previamente en las visiones primera y segunda del libro (que se divide en una invocación, siete visiones, un glosario y el post scriptum). Una vez hecho cautivo el padre Barba por los purenes (voluntariamente en virtud de un canje), se narran los hechos con una óptica que invierte el discurso oficial relativo a la época de la conquista en Chile. Por su parte, el plano narrativo del Traductor se desarrolla a fines del siglo XX y el trabajo de traducción que se le encomienda termina siendo la crónica escrita por el padre Barba. Ambos planos, que se plantean separados al inicio de la obra por una frontera temporal, terminan fusionándose en un continuum que transforma la secuencia paralela en sucesiva, de tal manera que la historia de Barba, en un giro poético, se transforma en la memoria activa del Traductor.

El año en que se publica la novela, 1994, corresponde al período inicial de la llamada transición democrática, posterior a la dictadura militar de Pinochet (1973-1989), y distante en el tiempo de la pugna literaria que veíamos en la primera mitad del siglo XX, que tendía a desembarazarse de los cánones de representación naturalista de la realidad. En una precisa síntesis histórica que nos brinda Ignacio Álvarez, el crítico sostiene que

[e]ntre la primera elección de Arturo Alessandri y los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet, se da una forma coherente de convivencia dominada por la figura tutelar del Estado y la ley. Es, al mismo tiempo, una época de apresuradas transformaciones sociales: el colapso del régimen político oligárquico, la incorporación de las clases medias a la burocracia estatal, la emergencia del proletariado industrial, la ideologización del espacio ciudadano y, finalmente, la reacción contrarreformista del golpe de Estado y su revolución neoliberal, que ha cambiado de manera irreversible nuestra convivencia (25).

En el siglo XX chileno, continúa Álvarez, “conviven una transformación fundamental de la comunidad nacional imaginada y al mismo tiempo una forma de expresión novelesca que altera en profundidad sus mecanismos de representación” (25), con una variante literaria que en la actualidad “explora el declive del sistema representacional de la modernidad y postula su reemplazo por el sistema posmoderno” (24). Esta crisis del sistema representacional no ha estado exenta de debates críticos, principalmente en lo referente a la calificación posmoderna de la literatura latinoamericana de fines del siglo XX y principios del XXI, en un camino trazado por Néstor García Canclini y que, según Carolina Pizarro, “generó y sigue generando ciertas reservas” (38). La envergadura del caudal crítico que ha generado esta controversia y la vigencia del tema impiden tanto su lato desarrollo en este trabajo como la consolidación responsable de una postura definitiva[5].

A pesar de que Butamalón, por su reescritura subversiva en relación al discurso oficial de la conquista en Chile, es una obra cuyas connotaciones la distinguen indiscutiblemente como parte del espectro de la nueva novela histórica, no vemos inconveniente, según nuestra hipótesis, para que pueda ser leída al alero de las teorías poscoloniales y, en particular, según la mirada crítica de Partha Chatterjee que, generada desde el llamado tercer mundo, intenta desmontar la versión hegemónica de la historia imperial y plantea el problema de la autorepresentación del subalterno. Chatterjee sostiene que “el teórico poscolonial, así como el novelista poscolonial, nacen cuando el espacio-tiempo épico (y mítico) de la modernidad ha quedado atrás” (85), lo cual brinda sostén a la idea de que el mitomotor fundante de Chile relativo a la otredad étnica, se encarna en el narrador de Mariluán de Blest Gana, se fractura en La reina de Rapa Nui de Prado, y se volatiliza en Butamalón de Labarca.

Al igual que las dos obras anteriores, Butamalón también es una novela de amores y fronteras. La entrada del padre Barba a la ruca, descrita en la visión tercera, se puede considerar como el eje sobre el cual gira la novela en el plano de la conquista. Existe un antes y un después de dicha entrada que condiciona, por parte del sacerdote, la percepción de las diferencias entre un lado y otro de esa sutil frontera. Antes de su entrada, el padre Barba describe la travesía desde Perú hasta su llegada a La Imperial, en Chile, con la visión del español que cumple un rol evangelizador sobre los pueblos bárbaros del continente americano, incluso a la fuerza si es necesario. La entrada a la ruca, que separa el afuera del adentro, se transforma en una separación simbólica que altera radicalmente el estado de conciencia del padre Barba y modifica su perspectiva de ambos orbes culturales, de tal manera que describe el cruce del umbral como una iluminación mística.

Las repercusiones de este acontecimiento transgreden incluso los límites de los dos planos temporales en que se divide la novela, afectando la percepción que el Traductor, en el plano narrativo del siglo XX, tiene de los documentos que describen la historia del padre Barba: “La entrada era el cristal invisible que separa dos mundos” (Labarca 173), señala el narrador, y así pues el cruce del cristal supone romperlo y con ello suprimir la barrera que separa esos mundos para el sacerdote. Transita, en consecuencia, hacia un estado primigenio, original, en que lo indígena y lo español se fusionan, y donde la reglamentación de los prejuicios no tiene cabida; una especie de infancia pura donde todo es posible y puede comenzar de nuevo; “tiempo detenido” donde el sacerdote exclama: “[h] e dejado de ser yo […] no hay aquí brújula ni retorno […] mis ojos no logran discernir” (Labarca 174). Juan Barba ya no pertenece a ninguna cultura, no es sacerdote, no tiene identidad y se encuentra sumergido en una zona intermedia de latencia.

En Melipilla, y antes de llegar a La Imperial, el padre Barba enseñaba catecismo a unos niños indígenas, inculcándoles: “[v]uestros ancianos no sabían nada […] eran como niños sin razón. Habéis de hacer mofa de lo que sin fundamento decían” (Labarca 170). Y les exigía renegar de Nguenechén y de Pillán; erradicar esos nombres de su vocabulario para reemplazarlos con los nombres de Dios y el Diablo. Una vez en cautiverio, Pelantaro permitió a Barba seguir profesando su fe y no le prohibió su ejercicio. No había en los purenes un ánimo de imponer sus credos, ni existía la palabra idolatría en su vocabulario. Solo porque traía aparejada la violencia y el ultraje, es decir, como consecuencia de la guerra, es que miraban con recelo y aversión la religión cristiana. En cautiverio, y por efecto de esta tolerancia, Barba atenúa su impulso diferenciador y va borrando los límites antagónicos entre ambas religiones, para terminar sincréticamente “rogando a Nguenechén Nuestro Señor” (Labarca 385). El crítico Eduardo Barraza señala que:

[e]ntre los purenes [Barba] experimenta una reversión de las normas relativas a lo correcto e incorrecto que en el mundo hispano-cristiano identificaba a los individuos como pecadores y penitentes o píos y virtuosos. El fraile padece los efectos de enfrentarse a una nueva ética, que excede los preceptos de reprimir, regular y controlar al prójimo (242).

No sólo Barba es quien diluye sus fronteras simbólicas; algunos purenes también experimentan esto, como es el caso paradigmático de Pelantaro y de la machi Coscói, que se convierten al cristianismo. El narrador revela un aprendizaje: no inmovilizar la verdad, apodícticamente, dentro de la perspectiva de quien la sustenta. Los españoles, en cambio, situándose en una posición dominante, rechazan, en primera instancia, cualquier influencia que provenga del mundo cultural indígena. Si en la porosidad de la frontera se filtra algo, es considerado espurio y advenedizo, ilegítimo, a diferencia de los purenes que, por un lado, asimilan rasgos españoles y, por otro, comparten lo propio sin la intransigencia del discurso hispano. Vemos a Barba incorporado al baile en el nguillatún y a Pelantaro que le ofrece a Elyape como pareja.

En el segundo plano narrativo, el Traductor actúa hacia el final de la novela como un médium, al ser poseído por el espíritu de Barba que le revela la verdadera historia (la historia no dicha) a través de una ventana que, desde el lado opuesto, es para Barba una visión en el cielo. Esta le permite vislumbrar el futuro: frontera y unión entre ambos mundos, epifanía compartida. Al Traductor se le revela la explicación de su presente inmediato con la verdad histórica que le antecede: “y por la ventana abierta el Traductor ha visto a Barba […] y sus ojos se han cruzado con los de él, y eran sus propios ojos, barrera y a la vez entrada de otro tiempo” (Labarca 404, cursivas nuestras). La ventana es ‘barrera’, es frontera, pero una que no separa, sino que une: el pasado no escrito de Barba, aquel borrado del discurso hegemónico, con el presente indefinido del siglo XX, aún en blanco, sin nombre, por definir. Lo fronterizo no sólo implica separación, segregación y ruptura, en cuanto confín y borde, sino que, en cuanto límite, conlleva un contacto entre las zonas divididas. Su acepción tradicionalmente separatista es cuestionada por el narrador, y se fortalece el significado de tránsito y punto de unión.

Esta nueva lectura de la historia, con estos personajes contemporáneos aún no definidos, da cuenta del derrotero social de un Chile imaginado por una modernidad homogeneizante y hegemónica que prefería obviar cualquier incidencia étnica que no fuera el componente exclusivamente euro-occidental. La epifanía del Traductor consiste precisamente en traducir esta nueva historia, la de una heterogeneidad no asumida, y que esa traducción conduzca la imaginación chilena hacia una realidad más integral. Que esa traducción incluya, por eso mismo, las voces silenciadas de las etnias originarias que el discurso oficial ha mantenido por siglos en la subalternidad, distorsionando con ello la verdadera realidad fundante de la identidad nacional.

CONCLUSIÓNLa mitificación normativa en la novela Mariluán de Alberto Blest Gana sella de tal manera el discurso del narrador con su inspiración fundante que desfigura al personaje principal al occidentalizarlo artificialmente. Lo importante de esta obra no es la representación fidedigna del componente étnico en dicha figura, sino todo lo contrario, plasmar la urgente necesidad de civilizarlo. La novela La reina de Rapa Nui de Pedro Prado mantiene la visión eurocéntrica del discurso hegemónico toda vez que el narrador se sitúa en un lugar de enunciación que se cataloga como civilizado, en contraposición al isleño salvaje. Sin embargo, Prado ‒a pesar de su locus de enunciación‒, no occidentaliza a los personajes pascuenses, sino que mantiene sus rasgos étnicos, por lo que el discurso hegemónico se ve fisurado aunque todavía no deconstruido como en el caso de la novela Butamalón de Eduardo Labarca.

A pesar de la evolución de los narradores entre la primera y la última novela que culmina con la alteración del discurso histórico oficial mediante la intervención subversiva de los personajes considerados tradicionalmente subalternos, ninguno de los tres vínculos amorosos narrados llega a buen puerto sino que, por el contrario, convergen en finales trágicos. En Mariluán, el protagonista, de origen mapuche, muere y no se concreta, por lo tanto, el idilio con Rosa, la joven criolla; en La reina de Rapa Nui, el personaje de origen pascuense, Coemata Etú, muere y concluye así abruptamente la relación amorosa con el joven periodista del continente; y en Butamalón, la novela termina sin que Barba logre encontrar a su amante extraviada, Elyape, de origen mapuche. Es aquí donde estas novelas pueden ser leídas como lo que Doris Sommer ha llamado romances nacionales, refiriéndose a las novelas latinoamericanas decimonónicas, “las inevitables historias de amantes desventurados que representan, entre otros factores, determinadas regiones, razas, partidos e intereses económicos” (23). Así, en tanto alegorías de proyectos nacionales, ficciones erótico-políticas que “pugnan por producir matrimonios socialmente convenientes y que, a pesar de su variedad, los estados ideales que proyectan son más bien jerárquicos (Sommer 24)”, estas novelas traslucen, en el fracaso del enlace heterosexual entre criollos e indígenas, el hecho de que el discurso novelístico chileno mantiene irresuelta ‒al menos hasta Butamalón, publicada al inicio de la llamada transición democrática‒, la incidencia del componente étnico en el Chile imaginado. Significativamente, en la novela de Labarca que, siendo rigurosos, excede el contexto de los romances nacionales, la ruptura es menos taxativa; no es la muerte, sino la pérdida la que interrumpe el idilio; es decir, la narración deja un margen de posibilidad ficcional para imaginar quizá un reencuentro.

NOTAS

[1] Carolina Pizarro ofrece el argumento que permite relativizar el carácter de la historia como representante de una verdad unívoca: “al poner en evidencia su escorzo discursivo […] y, junto con ello, su inevitable subjetividad como producto de la imaginación creativa de un autor determinado, no es posible considerar el texto histórico sino como una versión particular acerca de los hechos y procesos del pasado, como una forma de explicación posible que no es ni puede ser definitiva. La historia ‘habla’ acerca de, ‘cuenta’ lo pasado, […] pero en ningún caso ‘es’ ese pasado que recrea. Esta operación imposible, sin embargo, ha sido asumida como tarea y función de la disciplina histórica, no por los historiadores mismos, conscientes hace mucho de los límites y alcances de su praxis, sino por cierta ortodoxia de Estado, que difunde en cada país una historia de manual y fija así una ‘verdad’ común que se impone tempranamente desde los programas y los textos escolares” (29).

[2] Este acápite se basa en el texto de la novela publicada por LOM ediciones, el año 2005. En cuanto al estado de la cuestión, acudo al rescate que efectúa el crítico Amado J. Láscar, consignado en el epílogo de dicha edición, donde se constata el escaso caudal crítico escrito en relación a Mariluán, a diferencia de Martín Rivas (obra cumbre de Blest Gana). En el siglo XIX, el crítico de La Estrella de Chile, Zorobabel Rodríguez, publica en 1870 La novela y sus escollos, texto que desautoriza la práctica de la novela indiana ya que el autor se declara reacio a incorporar a los indígenas al imaginario nacional. En el siglo XX la crítica a Mariluán tampoco es abundante. Raúl Silva Castro peca de una imprecisa y reducida apreciación crítica de la obra en su libro Alberto Blest Gana (1955) y Lautaro Yankas se refiere escuetamente a ella en su artículo “El pueblo araucano y otros aborígenes en la literatura chilena” (1969). Mejora el tratamiento crítico el artículo de John Ballard, “Mariluán: la novela olvidada del ciclo nacional de Alberto Blest Gana” (1981).

[3] Para este acápite se utiliza la edición incluida en las obras completas de Pedro Prado (Origo Ediciones, 2010). Guillermo Gotschlich, prologuista del Tomo I (narrativa), se refiere a esta obra como la primera historia novelada de Rapa Nui en Chile y en la bibliografía recopilada se evidencia una exigua recepción crítica en comparación con otras novelas más renombradas de Prado como Alsino o Un juez rural.

[4] El Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato da cuenta de la historia de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile, y sugiere propuestas y recomendaciones para una nueva política de Estado que permita avanzar hacia un nuevo trato entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad chilena toda. Según este informe, en 1868 llegó a la isla el comerciante esclavista francés Jean Baptiste Dutrou Bornier y junto a los misioneros del Sagrado Corazón, creó el Consejo de Estado de Rapa Nui que lo declaró gobernante. Su plan era transformar la isla en una gran estancia ovejera y para eso fundó la villa de Santa María de Rapanui, hoy Hanga Roa. Allí se confinó a toda la población originaria, cercados por un muro de pirca. Se castigaba con torturas y muerte a quienes violaran la barrera. Bornier se autoproclamó rey Juan I de Isla de Pascua, implantó su reinado e invistió como reina a la nativa Ko Reta Pua A Kurenga, con quien tuvo dos hijas. Murió asesinado. El 9 de septiembre de 1888 Chile se anexa la isla en virtud de un tratado firmado por el Capitán de la Armada de Chile, Policarpo Toro y el representante de los isleños, el rey Atamu Tekena, cediendo la soberanía de la isla a Chile, pero manteniendo los isleños la propiedad de la tierra. Sin embargo, desde esa fecha, los pascuenses no pudieron salir de la isla y no tuvieron derechos de ciudadanía sino hasta 1966. Sus tierras fueron administradas por extranjeros y por la Armada de Chile hasta su paulatina devolución a finales del siglo XX.

[5] Según Antonia Viu, la obsesión de la novela hispanoamericana por la historia en las últimas décadas ha llevado a varios críticos “a proponer ciertas clasificaciones de acuerdo con el lugar desde el cual sitúan su análisis” (167). Con ello se da cuenta de la dificultad crítica que supone administrar teóricamente ese tipo de producción literaria y del surgimiento de categorías como nueva crónica de Indias, nueva novela histórica, novela neobarroca, ficción de archivo, metaficción historiográfica o novela histórica posmoderna. Los trabajos de Viu, William Perdomo y, principalmente, Carolina Pizarro con su ‘ruta de coincidencias y descartes’, sirven para refrendar esa dificultad.

BIBLIOGRAFÍA

—Álvarez, Ignacio. Novela y nación en el siglo XX chileno. Ficción literaria e identidad. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2009.

—Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. México D. F: Fondo de Cultura, 2013.

—Ballard, John. “Mariluán: La novela olvidada del ciclo nacional de Alberto Blest Gana”. Literatura chilena, creación y crítica Nº18 (1981): 2-9.

—Bhabha, Homi. “DisemiNación. Tiempo, narrativa y los márgenes de la nación moderna”. Nación y narración. Entre la ilusión de una identidad y las diferencias culturales. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2010.

—Barraza, Eduardo. De ‘La Araucana’ a ‘Butamalón’. El discurso de la conquista y el canon de la literatura chilena. Valdivia: Claudio Wagner, 2004.

—Blest Gana, Alberto. Mariluán, un drama en el campo. Santiago: LOM, 2005.

—Carrasco, Iván. “Procesos de canonización de la literatura chilena”. Revista chilena de literatura N°73 (2008): 139-161.

—Chatterjee, Partha. La nación en tiempo heterogéneo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2008.

—Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Santiago: Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, 2008.

—Ercilla, Alonso de. La Araucana. Madrid: Santillana, 1976.

—Hobsbawm, Eric. Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona: Grijalbo Mondadori, 1998.

—Labarca, Eduardo. Butamalón. Santiago: Editorial Universitaria y Fondo de Cultura, 1997.

—Perdomo, William. “El discurso literario y el discurso histórico en la novela histórica”. Literatura y Lingüística N°30 (2014): 15-30.

—Pizarro, Carolina. Nuevos cronistas de indias. Santiago: Universidad de Santiago, 2015.

—Poblete, Juan. Literatura chilena del siglo XIX: entre públicos lectores y figuras autoriales. Santiago: Cuarto Propio, 2002.

—Prado, Pedro. Obras completas. Santiago: Origo, 2010.

—Promis, José. La novela chilena del último siglo. Santiago: La Noria, 1993.

—Silva Castro, Raúl. Alberto Blest Gana: 1830-1920. Santiago: Zig-Zag, 1955.

—Sommer, Doris. Ficciones fundacionales. Las novelas nacionales de América Latina. Bogotá: Fondo de Cultura, 2004.

—Stuven, Ana María. La seducción de un orden. Las élites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo XIX. Santiago: Universidad Católica, 2000.

—Viu, Antonia. “Una poética para el encuentro entre historia y ficción”. Revista chilena de literatura N°70 (2007): 167-178.

—White, Hayden. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. México D.F: Fondo de Cultura, 1992.

—Yankas, Lautaro, “El pueblo araucano y otros aborígenes en la literatura chilena”. Cuadernos Hispanoamericanos N°247 (1970): 113-137.

Proyecto Patrimonio Año 2024

A Página Principal | A Archivo Sergio Pizarro Roberts | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Imaginar Chile en tres novelas:

"Mariluán" (1862), "La Reina de Rapa Nui" (1914) y "Butamalón" (1994).

Por Sergio Pizarro Roberts y Felipe González Alfonso.

Publicado en ANALES DE LITERATURA CHILENA Año 25, junio 2024, N° 41