Contradictorio año del Centenario de

nuestro Premio Nobel. Por un lado se faranduliza el mito del vate

y se le convierte en moneda de cambio y, por otro, se premia a Víctor

Hugo Díaz, poeta de choque, quien no parece avenirse con las

instituciones.

Trazo una rayita en la pared de mi dormitorio al final

de cada día, uno menos para que concluya el llamado año

del Centenario y se lleve para siempre tanta batucada nerudiana, baile

de máscaras,  fiesta

de disfraces. Quedará sobre el territorio patrio una gran resaca

de nada, papel picado, plaga de borrachos de chovinismo durmiendo

en la acera. ¿Algún nuevo lector de la obra de Neruda?

Difícil. ¿Algún imitador trasnochado de su postura

de vate iluminado? Muchos. Uno levanta una piedra y salen varios muchachones

arrogantes, convencidos de que se puede aspirar a la gloria por el

solo hecho de tomar cerveza y repetirse el plato de cada lectura poética

en que los invitados son ellos mismos. ¿Para qué leer

a Vallejo? ¿Para qué leer a Catulo, a Horacio, a Trakl,

a Pessoa, a Kavafis, a Barquero? No hay tiempo. Tenemos que llegar

rápido a estampar nuestros versillos en alguna antología

de autoconsumo, mamá se pondrá orgullosa.

fiesta

de disfraces. Quedará sobre el territorio patrio una gran resaca

de nada, papel picado, plaga de borrachos de chovinismo durmiendo

en la acera. ¿Algún nuevo lector de la obra de Neruda?

Difícil. ¿Algún imitador trasnochado de su postura

de vate iluminado? Muchos. Uno levanta una piedra y salen varios muchachones

arrogantes, convencidos de que se puede aspirar a la gloria por el

solo hecho de tomar cerveza y repetirse el plato de cada lectura poética

en que los invitados son ellos mismos. ¿Para qué leer

a Vallejo? ¿Para qué leer a Catulo, a Horacio, a Trakl,

a Pessoa, a Kavafis, a Barquero? No hay tiempo. Tenemos que llegar

rápido a estampar nuestros versillos en alguna antología

de autoconsumo, mamá se pondrá orgullosa.

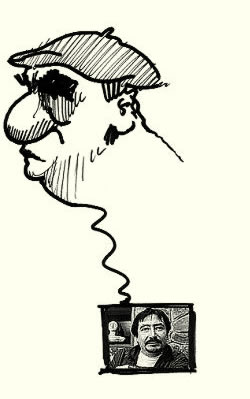

Pero quizás no todo haya sido en vano. El Centenario

de Neruda pondrá sobre el tapete y tornará un poco más

audible una voz poética que durante largos años ha venido

machacando fuera de los márgenes de la oficialidad literaria,

la del díscolo y urbano Víctor Hugo Díaz

(Santiago, 1965). El Premio que anualmente entrega la Fundación

Pablo Neruda se ha convertido, sin duda, en el reconocimiento más

importante dentro del ambiente poético criollo. A diferencia

de las becas estatales o privadas, para obtener este galardón

no es necesario enviar currículos o inventar un proyecto de

obra, sino que el propio jurado se encarga de rastrear la trayectoria

de los poetas menores de cuarenta años. No son muchos tampoco,

no nos hagamos ilusiones. Aunque basta con haber auto editado un par

de librillos con afanes poéticos y haber conseguido algún

comentario halagüeño en la prensa escrita, quizás

hasta con su fotito loca en algún suplemento cultural, para

que los aludidos se sientan con los merecimientos suficientes. Por

eso cada año se sacan los ojos unos a otros, pelan de lo lindo,

muestran los colmillos. Este año, además, el Centenario

garantizaba una notoriedad mayor del poeta ungido y cada candidato

y candidata soñaba con ingresar a La Chascona bajo el tronar

de las trompetas de la gloria. Por eso da gusto que sea un poeta alejado

de la pompa y la impostura el que se lleve los laureles.

Felicidad invertida

Autor de "La comarca de senos caídos",

"Doble vida", "Lugares de uso" y "No tocar",

Víctor Hugo Díaz representa a una generación

literaria -la de los ochenta- que creció bastante a la deriva,

huérfana, en la calle. Marcada por la época del toque

de queda y de los estados de emergencia, sus integrantes se acostumbraron

a transitar por las catacumbas y a intercambiar fotocopias con los

versos de poetas de los que habían escuchado hablar de oídas,

un poco en sordina, por referencias que siempre tenían algo

de subversivo. Formados en un tiempo en que no era sensato siquiera

soñar con becas o premios de cualquier especie, es evidente

que esa precariedad sirvió para fortalecer el temple de algunos

y apurar la deserción de muchos. Selección natural que

le llaman. Y toda esa pertinacia suicida, esa fragmentación

social y política, esa soledad de los suburbios, está

expresada de manera vital e intensa en los textos de Víctor

Hugo Díaz. Su obra es una especie de constante deambular por

la ciudad, un poco perdido, sin destino definido, pero siempre con

el ojo y el oído atentos para captar los pequeños detalles

de una vida que se arma como un castillo de naipes: en cualquier momento

se viene abajo. "Escribo caminando y me siento a corregir",

así comienza el poemario "No tocar", como una advertencia

y una consigna que habla del entrecruce necesario de vida y poesía,

experiencia y oficio literario. Tal como los lugares que recorre,

plazas, cantinas, fábricas, cines, centros comerciales, apropiándose

soberanamente de ellos, sus textos invitan al lector a una utilización

semejante, descarada y activa, como un pedazo de ciudad que queda

atrapado en la palabra, rescatado de las miradas y discursos de maqueta.

Víctor Hugo Díaz es un poeta de uso.

Hoy le llueven entrevistas, los comentarios críticos,

los reconocimientos sinceros e interesados y uno no puede evitar preguntarse

si el poeta será capaz de salir airoso de semejante arremetida,

un palmoteo institucional que busca, sin duda, domesticarlo. Por eso

se siente la urgencia de repetirle alguno de sus propios versos, esos

que aparecen en "La felicidad invertida", por ejemplo: "Lo

menos importante es lo que está pasando/ el resto, lo denso,

es lo que no pasará/ Porque después se acaba la cuerda,

viene la resaca/ y nadie piensa en la guerra".

La muerte muerde

Los felinos del bajo mundo están de juerga

esta noche

cantando a la luna en cuarto menguante

(forma de cimitarra, penacho de mezquita o daga)

Los últimos pasos se deshidratan bajo el sol

que bosteza

Las huellas seguirán ahí, sólidas

cuando se inaugure el paseo peatonal

Cede la palabra y deja el escenario al vacío vulgar

de los felinos

Uña retráctil desafinada que abuchea

devolviendo la fruta podrida

Pasos lentos, músculos, pelaje:

saborea y lame sus secretos

no hay más ladridos.

Víctor Hugo Díaz