Yo maté

al Che

Víctor

Montoya

Octubre, 2005

Cuando me tocó la orden de eliminar al Che, por decisión

del alto mando militar boliviano, el miedo se instaló en mi

cuerpo como desarmándome por dentro. Comencé a temblar

de punta a punta y  sentí

ganas de orinarme en los pantalones. A ratos, el miedo era tan grande

que no atiné sino a pensar en mi familia, en Dios y en la Virgen.

sentí

ganas de orinarme en los pantalones. A ratos, el miedo era tan grande

que no atiné sino a pensar en mi familia, en Dios y en la Virgen.

Sin embargo, debo reconocer que, desde que lo capturamos en la quebrada

del Yuro y lo trasladamos a La Higuera, le tenía ojeriza y

ganas de quitarle la vida. Así al menos tendría la enorme

satisfacción de que por fin, en mi carrera de suboficial, dispararía

contra un hombre importante después de haber gastado demasiada

pólvora en gallinazos.

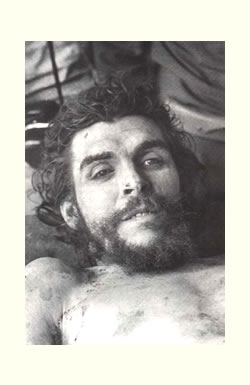

El día que entré en el aula donde estaba el Che, sentado

sobre un banco, cabizbajo y la melena recortándole la cara,

primero me eché unos tragos para recobrar el coraje y luego

cumplir con el deber de enfriarle la sangre.

El Che, ni bien escuchó mis pasos acercándome a la

puerta, se puso de pie, levantó la cabeza y lanzó una

mirada que me hizo tambalear por un instante. Su aspecto era impactante,

como la de todo hombre carismático y temible; tenía

las ropas raídas y el semblante pálido por las privaciones

de la vida en la guerrilla.

Una vez que lo tenía en el flanco, a escasos metros de mis

ojos, suspiré profundo y escupí al suelo, mientras un

frío sudor estalló en mi cuerpo. El Che, al verme nervioso,

las manos aferradas al fusil M-2 y las piernas en posición

de tiro, me habló serenamente y dijo: “Dispara. No temas. Apenas

vas a matar a un hombre”.

Su voz, enronquecida por el tabaco y el asma, me golpeó en

los oídos, al tiempo que sus palabras me provocaron una rara

sensación de odio, duda y compasión. No entendía

cómo un prisionero, además de esperar con tranquilidad

la hora de su muerte, podía calmar los ánimos de su

asesino.

Levanté el fusil a la altura del pecho y, acaso sin apuntar

el cañón, disparé la primera ráfaga que

le destrozó las piernas y lo dobló en dos, sin quejidos,

antes de que la segunda ráfaga lo tumbara entre los bancos

desvencijados, los labios entreabiertos, como a punto de decirme algo,

y los ojos mirándome todavía desde el otro lado de la

vida.

Cumplida la orden, y mientras la sangre cundía en la tierra

apisonada, salí del aula dejando la puerta abierta a mis espaldas.

El estampido de los tiros se apoderó de mi mente y el alcohol

corría por mis venas. Mi cuerpo temblaba bajo el uniforme de

verde olivo y mi camisa moteada se impregnó de miedo, sudor

y pólvora.

Desde entonces han pasado muchos años, pero yo recuerdo el

episodio como si fuera ayer. Lo veo al Che con la pinta impresionante,

la barba salvaje, la melena ensortijada y los ojos grandes y claros

como la inmensidad de su alma.

La ejecución del Che fue la zoncera más grave en mi

vida y, como comprenderán, no me siento bien, ni a sol ni a

sombra. Soy un vil asesino, un miserable sin perdón, un ser

incapaz de gritar con orgullo: “¡Yo maté al Che!”. Nadie

me lo creería, ni siquiera los amigos, quienes se burlarían

de mi falsa valentía, replicándome que el Che no ha

muerto, que está más vivo que nunca.

Lo peor es que cada 9 de octubre, apenas despierto de esta horrible

pesadilla, mis hijos me recuerdan que el Che de América, a

quien creía haberlo matado en la escuelita de La Higuera, es

una llama encendida en el corazón de la gente, porque correspondía

a esa categoría de hombres cuya muerte les da más vida

de la que tenían en vida.

De haber sabido esto, a la luz de la historia y la experiencia, me

hubiese negado a disparar contra el Che, así hubiera tenido

que pagar el precio de la “traición a la patria” con mi vida.

Pero ya es tarde, demasiado tarde...

A veces, de sólo escuchar su nombre, siento que el cielo se

me viene encima y el mundo se hunde a mis pies precipitándose

en un abismo. Otras veces, como me sucede ahora, no puedo seguir escribiendo;

los dedos se me crispan, el corazón me golpea por dentro y

los recuerdos me remuerden la conciencia, como gritándome desde

el fondo de mí mismo: “¡Asesino!”.

Por eso les pido a ustedes terminar este relato, pues cualquiera

que sea el final, sabrán que la muerte moral es más

dolorosa que la muerte física y que el hombre que de veras

murió en La Higuera no fue el Che, sino yo, un simple sargento

del ejército boliviano, cuyo único mérito –si

acaso puede llamarse mérito– es haber disparado contra la inmortalidad.